王静 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

2024 年巴黎奥运会上,正在进行拍摄工作的摄影记者。他们身穿摄影马甲,可以清晰地看到各种口袋以及背部散热网等设计。摄影马甲可以追溯到 19世纪的狩猎夹克以及后来的战术马甲,早期多为帆布材质,后来的新材料使其重量减轻,兼具防水、防磨等性能

有时候,一件衣服或许有改写历史的潜力。

1914年6月28日,塞尔维亚民族主义者加夫里洛·普林齐普(Gavrilo Princip)在萨拉热窝街头向奥匈帝国皇位继承人弗朗茨·费迪南与他的妻子索菲开出致命两枪。这位年仅19岁的“青年波斯尼亚”成员射出的子弹不仅击中了费迪南大公的颈静脉,导致其不治身亡,也击断了紧绷在欧洲政治上空的弦。一个月后,奥匈帝国向塞尔维亚宣战,世界从此改变了。

在这件对世界产生深远影响的事件背后,有个细节一直为一战历史爱好者们津津乐道——据说费迪南大公拥有一件丝绸制成的防弹背心,密谋者或许提前得知此事,才将枪口瞄准他的颈部;又或者假设他穿着这件防弹背心且枪手瞄准其躯干,大公是否会幸免于难,战争是否也会因此推迟?

丝绸抵御子弹,这种看似以卵击石的发明并非异想天开。1881年,美国西部亚利桑那州墓碑镇的街头发生一场庄家与赌徒的火拼,当地治疗枪伤的名医乔治·E·古德菲洛(George E. Goodfellow)在为亡命之徒做尸检时意外发现,死者胸腔里有一颗完好无损的子弹,它被一条丝帕(原本放在死者胸前的口袋里)包裹着嵌入体内,丝帕却毫无破损。经过6年的潜心研究,古德菲洛发表了《论丝绸的防弹性能》一文,其后,波兰神父卡兹米尔·齐格伦(Kazimierz Żegleń)据此研制出丝绸防弹背心,可抵御当时大多数低速子弹。为证明其性能,齐格伦还亲自穿着它做过枪击测试。几乎同时,波兰人扬·塞切帕尼克(Jan Szczepanik)也研制出一种丝绸质地的防弹衣,并且在1905年成功救下西班牙国王阿方索十三世,使其免于被刺杀者投下的炸弹爆起的弹片射伤,因此获得皇室嘉奖。

2014年,英国皇家兵械库复制了一件丝绸防弹背心。从外形上看,它与一个多世纪前绅士们流行穿着的西装三件套内的马甲几乎没什么差别,兼具美观与隐蔽性。经过枪击测试,它足以抵挡1910年产勃朗宁手枪的近距离射击,后者正是普林齐普当年使用的枪型。

某种意义上讲,丝绸防弹衣的设想、造型、材质以及功用堪称对马甲或背心(waistcoat、vest)这种服饰从历史到未来的绝妙总结。它身上有古时盔甲的影子,造型借鉴了同时代的时尚穿着,其材质的轻盈似乎更预示着工业时代开启后人类对衣着材料不断更新的认知。

越来越轻盈的“铠甲”

正如矛与盾的故事所展现的隐喻,护具的进化始终伴随着武器的进化。

火器的发明与制造,让冷兵器时代用来应对刀剑、弓箭等武器的盔甲遇到挑战。早在16世纪,米兰著名的盔甲工匠菲利波·尼格罗利就尝试打造过防弹盔甲。17世纪英国内战时,克伦威尔麾下的铁甲骑兵也曾装备防火枪胸甲,外层甲片抵御子弹冲击力,较厚的内层甲片防止进一步穿透。19世纪60年代,法国远东探险军舰袭扰朝鲜时,后者也曾研制一种丝绸、棉布制成的软甲,以抵御西方的火绳枪。

第一次世界大战的爆发真正让人类感受到致命武器的残酷以及对死亡的恐惧。尤其是战争之初,各国军队并未配备防弹衣,成千上万的士兵因缺乏有效防护而伤势过重甚至丧生,特别是西线战场上高爆炮弹的广泛使用,溅射的弹片、榴霰弹、碎片都是致命“杀手”。有英国学者统计,当时英军死亡总数的80%都是由中速流弹和碎弹片造成的,英军伤员的伤情60%集中在四肢,20%在头颈部,另20%在躯干,而后两者往往会有致命伤。配备钢盔、保护躯体的防弹背心则可以让士兵在低速弹或二次碎片的袭击中存活率提高,以至于在英国不少忧心忡忡的家属纷纷为身在前线的亲人购买私人公司设计生产的防弹衣。

在当时,防弹衣的设计从样式上看几乎都采用了无袖设计,这是作战时需要四肢保持灵活性的战斗需要所决定的。材质上讲,既有将金属板夹在织物中的硬甲,也有在帆布基底上固定小金属片的形式,还有填充丝绸、棉布、亚麻布的软甲。其中,如“Chemico”防弹背心带有正面口袋可携带手榴弹、指南针、弹药或工具以便快速取用,曾备受“投弹兵”青睐,可在近距离作战中向战壕和碉堡投掷手榴弹的同时,减少己方受到破片伤害;戴菲尔德(Dayfield)防弹衣则增加了对颈部、肩部的防护。除个人采购外,英军也是最早为军队装备防弹衣的部队(1915),不过官方装备的占比较小。

此外,1916年,德国也为本国军队正式配发防弹衣。从造型上看它更像是古代的铠甲变种,由4块镍硅合金制成的金属甲片构成,3块相互连接的腹部及胯部护甲与胸甲相连,通过两条帆布带固定,肩部呈弧形可悬挂于穿戴者身上,因其穿在身上状似龙虾,也被称为“龙虾甲”(Sappenpanzer,意为沟壕甲)。该防弹衣重达9—11千克,实战中一般是为哨兵及机枪手配备。此外,一战末期美国还制造了铬镍合金制成的防弹衣被称为“布鲁斯特护身甲”(Brewster Body Shield),造型前卫仿佛将一个铁桶倒置穿在人身上,据说它可抵御“刘易斯”重机枪的子弹,但其重量约8.2千克,也并未真正投入战场。

一战中身穿“龙虾甲”的德国士兵,从造型上看与古代铠甲很相似

虽然一战结束后,沉重、僵硬的金属防弹衣短暂退出潮流,但直到第二次世界大战的战场上仍能见到金属防弹衣的身影。只不过,随着科技的进步,防弹衣的重量大大减轻,例如苏联军队曾小范围装备过SN-42型防弹胸甲(SN代表钢金属材料,数字代表年份),可抵御德军MP-40冲锋枪在100米外发射的9毫米子弹,在斯大林格勒保卫战中曾发挥过重要作用。但对步兵来讲,其重量仍不算轻松,僵硬的甲体也限制了行动的自由度。

二战期间,美国已经开始研发更加轻便的非金属防弹衣。例如1945年冲绳战役时,就曾为海军陆战队配发过高强度玻璃纤维复合材料制成的防弹衣,可惜重量、防护性都不甚理想。直到20世纪60年代末,美国杜邦公司研制出一种合成纤维——凯夫拉(Kevlar),防弹衣的制作材料因此发生历史性的变革。凯夫拉是一种芳香族聚酰胺类合成纤维,它的特点是密度低、强度高、韧性好,不仅耐高温、耐化学腐蚀,具有优良的绝缘性,其重量也只有钢丝的20%左右。随后,荷兰人又研发出与凯夫拉有类似化学结构的合成纤维特沃伦(Twaron),比前者更轻便且透气性更好。这些材质也是当下各国防弹衣制造的主要材料,而防弹衣也已经成为现代单兵防护装备的标志。

一位美国士兵穿着英制戴菲尔德防弹衣,该 防弹衣增加了对颈部、肩部的防护

总体而言,随着材料科学的发展,防弹衣的设计不仅要满足其防弹性能,轻型、舒适、便捷更被纳入考量。例如21世纪以后出现的液体防弹衣,是利用“剪切增稠液”的液体受到子弹冲击时会变硬的原理从而起到阻挡子弹的作用,与凯夫拉材质结合可以让防弹衣变得更强更轻薄。此外还有近年来利用蛛丝蛋白制造更加轻薄的“蛛丝防弹衣”从设想到研发的发展。换个角度想,人类采用马甲这样的形式制造防弹衣也是出于实用主义的不得已而为之,若是在更理想的未来,也许防弹衣不再需要局限于马甲的样式,甚至出现如科幻小说《基地》中所描述的可随身携带的保护全身的能量护盾。

马甲上的“排兵布阵”

对当代人来讲,提到功能性的马甲或背心,或许第一时间就会想到钓客们身上的钓鱼背心或是摄影爱好者们常常穿的摄影马甲。这类服装最大的特点之一就是有足够多的口袋,大大小小形状不一地分布在马甲各个位置。其丰富程度甚至可以将之视为一种背包。从实用主义角度讲,马甲这类服饰诞生之初就承担着一定的功能性。例如西装三件套中的马甲,其胸前口袋用于放置怀表,前侧的下斜袋用于安置鼻烟壶或单片眼镜等,双排扣马甲还有内置的隐藏口袋。口袋设计不仅传达着绅士审美,也不乏实用性功能。

口袋众多马甲样式的出现实则源自19世纪末西欧绅士们热衷的一项户外活动——狩猎。霰弹枪以及高性能远射程猎枪的发明促成了当时社会各阶层的野禽狩猎热潮。例如在北美,狩猎活动甚至是一些家庭子女的成年仪式。而双管猎枪需要快速装弹,因此有了随身携带且方便拿取弹药的需求,进而催生了猎装夹克、猎装马甲的出现。这类马甲上往往配有十余发霰弹的弹带插槽,前襟左右都有大尺寸的口袋(与西装马甲口袋尺寸的克制形成鲜明对比)可用于收纳指南针、手套等物件,背部则有可容纳大量猎物的猎物袋,甚至可以将其看作是一个简易的背包。除了猎物袋,据说19世纪有种猎装夹克,在其后腰下摆内侧还有一种隐藏的“偷猎者口袋”。该口袋有隐藏开口,是为了藏匿猎物不被护林员发现而设置。总之,猎装马甲不仅让胳膊灵活活动,多功能口袋有效地解放了双手,同时也能背负多种工具以便随时取用。其便携性更是启发了美国飞钓先驱李·伍尔夫(Lee Wulff)对钓鱼马甲的设计,足够多的功能性口袋让垂钓者可以只身带着全部装备探索更远的河岸。

在不限制手臂活动的同时背负足够多的工具,这不仅是钓客们的需求,在实际战争中也往往有更大的用武之地。例如一战前,西方军队中就已有利用背带、腰带等皮革将多种工具整合的装备系统,可以携带弹药、水、刺刀、食物与衣物等。后来在一战中,又增添了防毒面具、钢盔、手榴弹等额外负重。这些战时必需品以模块化的形式集中装备于一身,确保士兵在恶劣环境中也能执行艰巨的任务。但这类装备的局限性也显而易见,例如跑动时物品会随之晃动等。

1942年,英国陆军的里弗斯·麦克弗森上校为适应山地间的快速移动,在原先狩猎夹克的基础上,依照英军已有的背负系统,改造了一种帆布背心,上面增加了更多口袋,设有刺刀插槽、手枪套、工事工具放置口以及存放口粮、餐具等个人用品的背包系统,称其为“战斗马甲”(battle jerkin)。英文中,“jerkin”一词本就指在十六七世纪流行的一种无袖掐腰皮革上衣,常常穿在紧身衣外,后来该词又指一战时,英军为士兵配发的一种棕色皮背心,因其保暖耐磨而备受官兵欢迎。可惜里弗斯的创新缺乏一些人气,这种背心仅在诺曼底登陆前少量配发给空降部队。

此外,值得一提的还有同样诞生于二战时期,专门为飞行员设计的救生背心。军方意识到,当飞行员或机组人员跳伞坠机或跳伞逃生时,可能携带的唯一物资就是其随身物品。如美军的C1型号救生背心就有多个功能口袋且均标明物品信息,其口袋位置还考虑到飞行员在座位上的安全。后来该型号救生衣被更加轻便舒适的芳纶网布材质所取代,装备物资也与时俱进,如有信号弹、手枪、生存工具包、刀具甚至捕鱼用的网等。

这些战时设计最终都进化为当下我们所熟悉的在军营中从事特战岗位或训练执勤时,官兵们穿着的战术背心。随着军事科技不断发展,当下的战术背心不仅更加轻便,装备设计上也走向可拆卸模块化的方向。士兵根据不同的任务需求在背心上“排兵布阵”装卸相应装备,此外背心中一般还装有特殊的防弹钢材,可谓战护两用。

美国飞钓先驱李·伍尔夫推动了多口袋钓鱼马甲的广泛使用。足够多且大小不一的口袋,满足了钓客携带足够多的用具并进行远离河岸的探索

而军用品的进化也惠及普通人的日常生活。且不说材料科技的进步,让普通人也能更舒适地探索自然。许多户外活动装备,都能看到军品的启发。例如专业的登山背负系统中的口袋设计,实则就对战术背心、模块化装备多有借鉴;骑行服上装背后的三个口袋,看起来与猎装马甲上的物袋有异曲同工之妙;此外,还有越野跑常见的水袋背心,软水壶后置于背部且侧面可挂载登山杖、口哨等装备设置。两肩背带则有十分丰富的前置口袋设计,甚至背包上的反光条,都有借鉴救生背心的设计考量到野外生存的需求。马甲这种造型,在日常生活中也有更多实用的案例,如水上活动的救生衣、夜间醒目的反光马甲等。从时尚角度讲,时下随着户外运动热潮流行的山系穿搭更少不了一件带有功能性口袋的马甲作为点缀,将山野间的自然气息带到城市的钢铁丛林中。

丰富多样的马甲

既然提到穿搭,不妨对马甲背心的时尚变迁略作回溯。20世纪以后的工业进步以及层出不穷的新发明为世界带来全新的时代,其影响之广泛甚至令整个世界的衣橱都焕然一新。社会自由度提高了,于是身体也要求更大的自由度,服饰褪去旧时过分繁复的装饰性,越来越注重实用性与功能性。在这样的变迁中,马甲与背心的穿搭也发生微妙的变化。一方面,渐渐从男士西装三件套中被省略的马甲进入女性的衣橱;另一方面,马甲、背心的样式变得丰富多彩,实用性不再是穿搭选择的首要考量,而是让位于个性、身份、审美甚至是观点表达。即便是近年来流行的许多马甲、背心样式,或多或少都能追溯到一定的历史文化渊源。

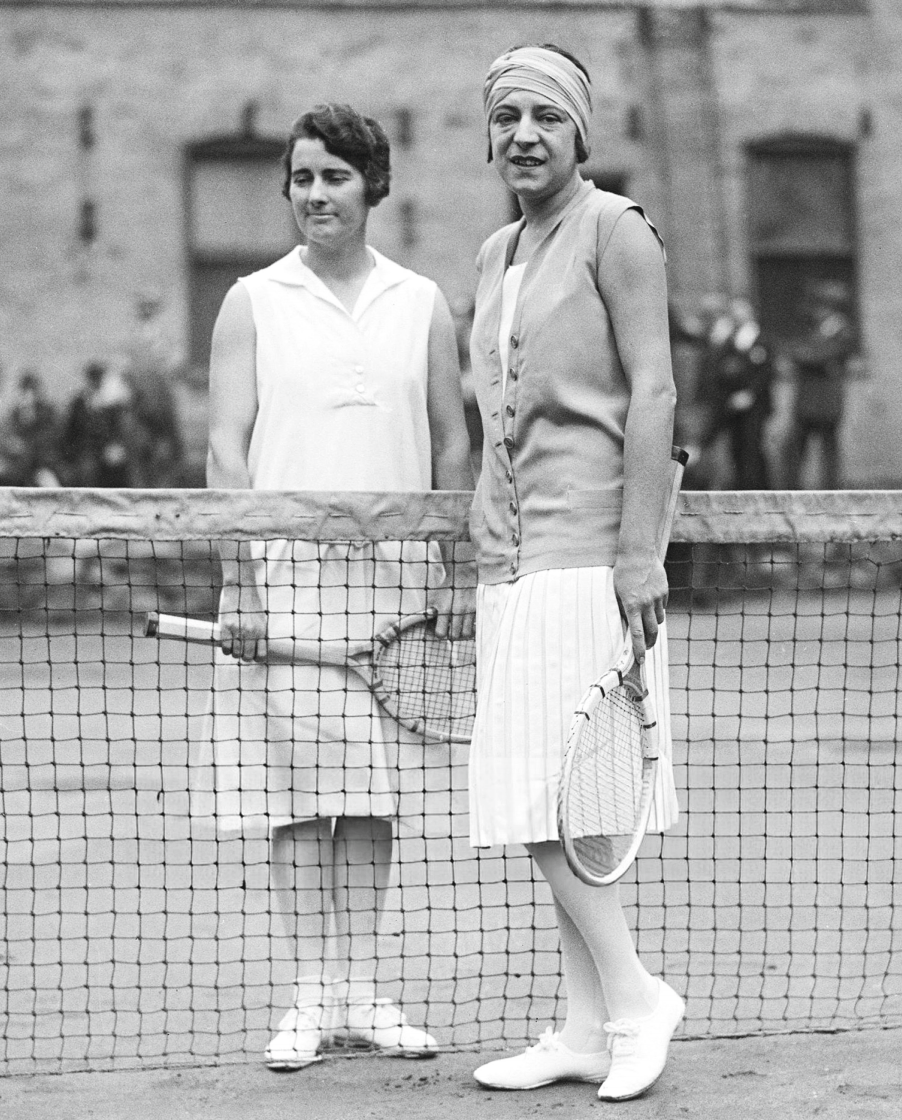

在一些带有复古风格的网球、高尔夫球等运动的广告中,常常能看到条纹V型领针织套头背心的身影,这并非偶然。针织背心的流行某种程度上与第一次世界大战后,各类如马球、帆船、网球、板球等耗费体力的休闲运动的兴起大有关系。所有这些活动都需要配套的装备,也正是在20世纪20年代出现了专门设计的运动装。最经典的要数法国设计师让·巴杜(Jean Patou)为运动女将苏珊·朗格伦(Suzanne Lenglen)设计的及膝长褶皱裙以及无袖开襟针织衫。针织面料由于自身的弹性有利于活动,粗纺毛纱面料轻盈又保暖还透气,因此成为当时最适合户外运动的面料。柔软的针织面料还被用来制作经典的马球衫、高尔夫球衫。此外,二战后英美高校间又掀起复古风潮,穿着带有字母和院徽的运动套装,成为当时年轻人标榜其社会、政治、经济地位的方式。当下流行的以针织背心与衬衫、百褶裙搭配的学院风格便可追溯至此。

法国网球运动女将苏珊·朗格伦身穿的无袖开襟针织衫不仅促成了针织背心在运动届的流行,女性完全露出手臂的设计在当时也有革命性的象征。此外,英文中开衫(cardigan)一词原本指一种无袖针织背心,后来逐渐演变为对针织长袖的称谓

相较于针织背心所展现出来的优雅气质,牛仔马甲常常带给人颠覆传统、洒脱不羁的感觉,这实则与牛仔裤的诞生与流行关系密切。19世纪下半叶,美国西部“淘金热”中,李维·斯特劳斯(Levi Strauss)为矿工生产的丹宁布制成的工作服因其结实耐穿又贴身吸汗而广为流行。值得一提的是,设计之初,在牛仔裤右侧前袋上方就有一个约5厘米见方的小口袋,它与西装马甲胸前口袋一样都是为放置怀表而设计的,也算是牛仔裤与马甲微妙的渊源。大萧条时期,农场度假在美国的盛行让牛仔裤普及到女装。不过,其流行则要归功于20世纪50年代前后,好莱坞西部片中对叛逆草根英雄的塑造。尤其是约翰·韦恩、马龙·白兰度等明星穿着皮夹克和裤脚卷起的牛仔裤,大摇大摆地走在路上,态度傲慢不羁的形象深入人心。对年轻人来讲,牛仔裤代表了热血、流浪与英雄主义,迅速成为时尚着装。而当时流行的带有反叛气质的设计也延伸到马甲之上,如牛仔裤上标志性的黄铜铆钉、水洗工艺造就的褪色,甚至后来流行起来的扎染、补丁、砂洗、破洞等。

美国西部片《红河》 (1948)宣传海报中约翰·韦恩将牛仔马甲穿在长袖衬衫外,头戴牛仔帽,是典型的西部牛仔荧幕形象,一般颈部还会搭配一条彩色的三角巾。影视明星效应极大地推动了一类服饰的流行,一些经典搭配至今仍然有非凡魅力

这种反传统、反权威的文化运动一直延续到20世纪60年代末,嬉皮士运动兴起,倡导“回归自然”的生活方式,反对物质主义、工业制造以及合成产品,时装成为嬉皮士们表达思想主张的重要方式,他们融合地用各种面料以简洁的方式制作服装,吸收了大量印度、远东地区以及美洲原住民的服饰风格,也正是在这一时期,绣花马甲、流苏马甲等颇具浪漫气质的风格流行开来。

汉服时尚

在中华传统服饰中,马甲背心款的衣装并不罕见,无论是用于战场的铠甲还是生活日常的穿搭,都有着独特韵味。将汉服元素融入现实生活中也成为时下不少人的穿搭选择以展现其对传统服饰审美的认可,尤其是马甲背心款服饰的剪裁线条简洁流畅,与现代服饰碰撞出别样的时尚火花。

在不少人的日常穿搭中,常常能见到唐半臂的身影。从严格意义上讲,唐半臂更接近今人理解的对襟半袖,其领口样式多,有大开的圆领、鸡心领,也有V形直领。由于其衣衫下摆较短,袖口宽大,实则有种中性美的气质,很容易就可以与现代裤装、短裙、中长裙搭配起来。唐代服饰留给大众的印象往往是色彩鲜亮且纹样丰富,无论是依据文物的复原款,还是颇具现代艺术风格的几何图形纹样,都很符合当代人的色彩审美。

相较而言,宋代女装的风格就更为绰约温婉,其特点是瘦身窄袖,层次丰富。无论是长袖褙子还是无袖背心,因其衣衫较长,都十分适合作为丰富穿搭层次的外衫。无袖背心其颜色多为淡彩,且常常采用轻柔的纱织面料,是不少人夏日里的清凉选择。除了将汉服与现代服饰混搭外,也有不少人唐宋混搭或宋明混搭,往往也有不俗的效果。

此外,明代比甲,作为一种对襟无袖长罩衫,其剪裁利落,自然垂坠的衣衫样式不仅对身材包容性强,也容易穿搭出多样的风格。比如不少人会在夏日里单穿一件比甲,腰间系一条腰带将其改造为一种长裙。还有人选择更加轻薄材质的改良比甲,与牛仔裤搭配穿着,赋予汉服一些波西米亚的浪漫气质。

至此回看马甲背心,从实用主义的应用到各类风格的时尚变迁,从东方美学到西式审美,会发现服装承载的有关人类历史变革的信息远比想象中丰富。有些服饰即便其初始设计的功能被淘汰,但其形式的保留也会变成一种值得玩味的审美趣味。也正因为如此,当我们在街上看到形形色色的马甲穿搭,总能根据其外形联想到不同的时代、文化甚至穿着者的气质与时尚品位。这也正是服饰的魅力所在。