于韡航 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

时尚圈是一个轮回,曾经被归入单调沉闷的马甲也能再度成为秀场的宠儿。有的品牌用超短版型的修身设计让穿着者的身形被勾勒得劲瘦有致,除了常见的西装材质外,复古灯芯绒面料以及皮革也被加入马甲的设计中,呈现出多样化的搭配风格。有的设计师也采用经典三件套的方式,用亮色点缀打造层次,削弱传统西装的严肃感。也有品牌将马甲融入模特造型之中,增加复古和文艺元素。著名女星艾玛·沃森(Emma Watson)就曾经穿着中性风的西装三件套出街,尤为惊艳。西装马甲不管是作为正装还是休闲打扮都十分适宜,多样的版型和领口让这款百搭时尚单品极富搭配潜力。更重要的是,马甲在现代已然成为男女皆可穿着的一种服饰,不管是出于实用性的考量,如保暖御寒,还是出于审美性的装饰需求,马甲都是广受欢迎且不会过时的一款单品,随着面料质地的变化,几乎适用于所有季节。不过,西装马甲在历史上出现并开始流行经历了漫长的过程,从仅限男性穿着到男女皆宜,背后也有一段复杂的接受过程。

马甲的发明、改良与流行

露西·阿德灵顿在《历史的针脚:我们的衣着故事》中细致讲述了西方服饰的历史,她认为“每一件看似普通的衣服和配饰都大有来历,它们身上不光承载着服装材料演变的历史,还有自身的秘密”。服装是私密的,因为我们贴身穿着,但服装又是公开的,因为穿什么衣服传递出大量有关性别、文化、阶级、职业、地位、道德观和创造力的讯息。马甲,尤其是西装马甲,在成为后来流行的正装三件套之前,其实有一段漫长的发明、改良的历史。

中世纪时曾出现过一种短外衣,这种外衣是从十字军在东方征战时穿在铠甲外的外衣脱胎而来,本身为了减弱太阳照射在铠甲上的热量,是前后直筒长达膝盖的长外衣,两边腋下挖空,顶上有一个口供头部穿过。这种外衣后来流行起来,是穿在内衣和外衣之间的短上衣,男女皆可穿,只不过长度渐渐变短,但同样是无袖,臂洞很大,肩上有扣子扣住。冬装和夏装的区别在于材质,寒冷时穿皮毛马甲,炎热时则采用细麻纱等材料。十字军东征使得贫瘠的西方与富足的东方有了接触,这些战士将许多奢侈品带回西方,比如缎子、丝绒等,其名称都是源自拜占庭。不过,需要注意的是,10世纪到15世纪,中世纪法国人典型的装束仍然是罩衫或者长外衣,后来演变成紧身衣和夹克;英国男女在中世纪时期所穿的主要服饰也是长内衣、长外衣和披风。中世纪时,不管在哪个国家,马甲都还没有正式固定成一种日常装束,只不过有时内衣外可能会罩一层夹克,这种夹克有时候是无袖的,但与现代意义上的西装马甲之间还有一定差别。

约 1203 年,理查一世国王的十字军战士休·巴道夫,铠甲外穿有无袖长外衣,戴圆盔, 手持长矛

关于西装马甲的历史源流,有很多不同的说法,比较流行的一种认为西装马甲是英王查理二世在1666年首次引入西方的。在男装时尚史上,17世纪的关键事件是“西装三件套”的出现,即背心或坎肩搭配马裤和长款外套,据说这是查理二世1666年10月首次穿着的一套装扮。根据时人塞缪尔·佩皮斯(Samuel Pepys)的日记记载,国王之所以采用这种新式坎肩是为了“开创一种他永远不会改变的服装时尚……教导贵族节俭”。值得注意的是,查理二世的着装声明发布之前,正好是1666年伦敦大火的时段,这场大火被很多人认为是英国上下沉迷于外国(尤其是法国)商品和奢侈消费的惩罚。国王亲自示范的这套服饰迅速被时尚人士接受,并在社会各阶层流行开来。据目前达恩·坦卡德(Danae Tankard)对17世纪50年代到80年代苏塞克斯郡教区牧师贾尔斯·摩尔(Giles Moore)遗留下来的家庭账目和服饰记录的考察,即便是像摩尔这样距离伦敦时尚中心较远的下层乡绅也迅速接受了17世纪60年代末的这款流行服饰。长款背心、外套和马裤取代了此前社会各阶层标准着装。

绘画,描绘阿拔斯皇帝在加兹温登基的场景。可见宫廷中贵族大臣们穿着色彩鲜艳,造型华丽的马甲。这种造型被认为是查理二世推广西装马甲的源头

在当时人看来,早期西装三件套似乎是“英国有史以来最庄重、最有男人味的服饰”。有一部匿名书籍《英格兰的虚荣》(England’s Vanity)哀叹“它不幸被引入地太晚,又不幸被过早淘汰……”,并将其消亡归咎于英国人对法国时尚的过度痴迷。有人认为这组早期三件套西装“有男人味”,而且代表了一种“新的谦逊的男性气质”。不过根据早期留存的插图可以看出,这套西装可没有当时人说的那样有什么特别的谦逊气质,而且也不怎么简朴。长款外套穿在宽大的马裤外面,让穿戴者显得下身丰满膨大;上身衬衫的喇叭袖延伸到肘部,露出带有宽蕾丝的袖口和飘逸亚麻衬衫袖子,外套和马裤都用丝带、锦缎或编织装饰进行大量修饰,马甲自然也有十分精美的刺绣和考究的装饰。

不过考虑到目前流传的说法,查理二世所推广的这套服饰,灵感来源于波斯宫廷或者流亡时期在法国路易十四宫廷中所见的流行穿着,那么早期西装的华丽装饰也情有可原。目前人们普遍认为,国王所推崇的马甲源于波斯,阿拔斯皇帝(Shah Abbas)的宫廷中常见贵族大臣穿着一种色彩鲜艳,造型华丽的马甲:高领设计,扣子扣到腰部,在大腿处张开,和今天的西装马甲区别很大。除此之外,查理二世在1649年1月30日父亲查理一世被送上断头台后就逃亡海外,1651年他只身流亡法国,身无分文,但法国慷慨地接纳了他,于是刚刚逃脱克伦威尔追捕的王子在法国安顿下来,得以接触到法国宫廷中的时尚风潮。17世纪后半叶,路易十四亲政后,法国迅速成为欧洲乃至世界的时装发源地。彼时法国男装流行一种过去曾用作军服的宽外衣“卡扎克”(Casaque),到17世纪六七十年代演变为从背缝和两侧收腰,侧摆处取褶,下摆向外张开,后背缝在底摆处开衩,以便于骑马的服饰。查理二世在1661年回国复辟王位,为了改良当时人们对法国时装的痴迷推出新式套装,后来这套服装又传到法国。法国迅速接受了套装中的马甲,但仍坚持附饰大量蕾丝、刺绣和饰带。

在三件套西装开始流行后,马甲和外套的剪裁和款式都发生了巨大变化,不变的是套装依然精致华丽。1688年,光荣革命后,威廉和玛丽登基,男装时尚再次发生转变,“奢侈和柔弱的风尚一去不复返了”,因为威廉对战争的兴趣远胜于时尚。话虽如此,根据学者艾琳·里贝罗(Aileen Ribeiro)的研究,即便是威廉这样似乎十分看重阳刚之气和男子气概的统治者,他的服装记录也表明其十分偏爱蕾丝和花卉平纹细布。17世纪最后十年,夸张膨大的外套开始贴身穿着,色调变得柔和,但与之对比的是穿在内里的背心马甲依旧色彩鲜艳、图案丰富,用流苏或其他编织物装饰,显得更加华丽。当然,当时的人们将其归咎于法国时尚的不良风气影响,比如1691年一部匿名作品《法国讽刺录》(A Satire against the French)记载:“我们所知道的一切奇怪的服饰艺术都首先来自法国那股不纯的源泉的影响。”

(左)约 18 世纪 50 到 70 年代,西班牙西装 马甲 ;(右)现藏美国大都会艺术博物馆的英国西装马甲。这一时期西方的马甲色彩鲜艳、图案丰富,用各种编织物装饰,显得更加华丽

17世纪末到18世纪初,男装时尚令人眼花缭乱,当时引领时尚流行的“花花公子”(coxcomb)在戏剧和通俗文学中屡见不鲜,比如约翰·范布勒(John Vanbrugh)的作品《故态复萌》(The Relapse)中的“佛平顿勋爵”(Lord Foppington)穿着浮夸华丽的装饰,顶着扑满香粉的假发,到处游荡让人们了解他的头衔和华丽装扮。虽然花花公子们的形象可能经过一定的虚构,但这些通俗文学中的人物与现实生活中的时尚男士之间的区别可能只是程度有轻重之分,本质却是相近的。中上阶层的年轻男性在社交行为中对时尚执着追求,精神上则显得虚荣怠惰又空虚,在当时是很普遍的。即便是远离伦敦的中下层绅士,也会通过信件和中介等订购首都流行的时尚商品。尤为值得注意的是,在17到18世纪,男性在服装上的花费远超女性,因为除了贵族妇女外,大多数阶层女性的活动局限于家庭内部,并不需要对社会流行风尚有太过敏锐的嗅觉。不管是中上阶层,还是中下阶层的绅士,因为有大量的社会交往,不得不花费更多时间、精力和金钱紧跟时尚风潮,以免被人们嘲笑“老古董”。

现代西装三件套之一

到1714年英国国王乔治一世开始统治时,单排扣马甲已经不再如以前那样浮夸,外套和马裤也变得更简朴。马甲口袋的襟翼也从位于穿着者膝盖附近的装饰品上升到更靠近腰部的位置,通常还有一对功能性的口袋,让人们可以把怀表和鼻烟盒放在里面。随着马甲长度逐渐缩短,从18世纪70年代开始,外套和马裤也发生了变化,马甲的高度继续提升。虽然当时马甲主要是男士服饰的一部分,但女士们在休闲娱乐时也会穿着,比如在骑马活动时就会将马甲纳入到骑装之中。

18世纪时,外套、马甲和马裤组成的套装已经逐渐变为由同样材质和颜色的面料制成,专业人士的套装一般是羊毛、羊毛混纺面料、丝绸或者亚麻织物制成,颜色相对黯淡,细节并不凸显。只有上流社会人士在出席重要活动时会穿着丝绸制成,配有精美刺绣和其他装饰的套装。比如乔治王子在1791年7月出席父亲寿宴时就穿着由多种色彩的丝绸制成的套装,上面用银线绣满精美图案,坠有宝石,外套和马甲上装饰亮片,扣子则是宝石做的,和马裤上的装饰扣交相辉映,《圣詹姆斯编年史》中描绘王子的套装是“最华美的装束”。

现存的18世纪男士套装中,除了流行古希腊、古罗马风格和中国元素外,还流行各种花卉图案,尤其是在年轻男子的衣服上,各种藤蔓、花卉是最常见的刺绣主题。那个年代的男子都爱打扮,并不会像现在一样引起争议,绚丽的颜色和自然风的装饰是18世纪上层社会男子服装的关键词。但也不是所有人都接受这种风尚,比如在当时的一出舞台剧《斯卡伯勒之旅》 (A Trip to Scarborough)中,演员就大吼:“看看现在……品位都堕落成什么样了!男人们不再以穿着威武刚猛为荣,反而喜欢上了布满蕾丝的外套!”

约 1820 年,英国国王乔治三世最后在世时穿的马甲。这是一件由淡绿色丝绸制成的马甲,饰有花卉图案,袖子由斜纹布制成,肩部做了额外的设计,提高穿着的舒适度,也方便仆人为国王着装

不过盛极必衰,这种浮夸风格最终因为历史变迁的缘故被扫入了垃圾堆,在18世纪90年代的法国大革命中,不少法国贵族为自己奢华的审美付出了生命的代价。政权更迭使得大批人的财富和权势被剥夺,革命影响了服装审美,男装的色彩和样式从此由奢入俭,这种影响甚至留存至今。著名的花花公子乔治·布鲁梅尔(George Brummell)并不是传统意义上的贵族出身,而是一个平民出身的军人。他的品位独特,身材健美,迅速成为流行时尚的领军人物。布鲁梅尔扭转了时尚潮流,开启了更为保守简约的风格。线条简洁、色彩沉稳的服饰是他最为偏爱的,比如他喜欢穿着深蓝色燕尾服,搭配浅黄色马甲,奶油色马裤和白色衬衫,加上硬挺的高领结。这套装扮已经非常接近于现代意义上的西装套装。

第一件三件式西服套装(Three-piece Suit)包含西装马甲、上衣和裤子的形式就这样在布鲁梅尔的改进中诞生了。他提倡面料、裁剪和廓形的重要性,将制衣工艺与设计元素相结合,让人们的注意力集中在服装的裁剪和款式上,而非之前流行的浮夸奢靡的装饰物。这种简洁利落、优雅得体的西装样式不仅很快征服英国时尚界,还在英国以外的地区流行开来。

英国伦敦杰明街头的乔治·布鲁梅尔雕像, 三件式西服套装在他的改进下诞生

布鲁梅尔被认为是现代西装的发明者,男装干净利落的线条以及沉稳流畅的造型正是他率先提倡的。他不但花费大量时间和金钱用于打扮自己,还对其他绅士的正确着装提供意见,备受时人追捧。布鲁梅尔的著名粉丝、摄政王时代的乔治四世就专门模仿他的穿衣风格,比如穿着深蓝或深绿的外套,搭配短款马甲和浅黄色长裤。不过布鲁梅尔对摄政王的穿着评价暗含嘲弄:“老派英国人并不欣赏您的服装,但我觉得您的着装风格既不死板,也不时尚,还挺中规中矩的。”摄政王看似低调实则暗含炫耀的衣着让布鲁梅尔觉得品位不高。

对布鲁梅尔来说,他的穿着理念与当时的贵族男性服饰穿着理念截然不同,他反对过度浮夸的装饰比如扑粉假发、香水、绶带以及织物装饰等,他所推崇的服饰风格是简洁优雅,因此很多服装史学家将他形容成现代男性服装之父。在《中外服装史》中,作者认为,从某种意义上说,布鲁梅尔推崇的造型观念直接导致了19世纪商业服装的出现,成为同文艺复兴以来流行的种种时尚观念的决定性分裂时刻。

着装风格的普及与扩散

19世纪的男性通常被认为已经放弃对时尚的诉求,转而采用单调到近乎严肃的着装风格。但事实上,在中上阶层内部,时髦的夹克和西装仍然带有大量配饰。即便如此,一种刻意的禁欲主义仍然取代了18世纪的浮华奢靡,19世纪的男性想要营造有品位的造型只能通过大量细节才能实现。尤其是19世纪的工业革命,使得服装造价愈发低廉,上流社会的时尚风格可以很快向下层阶级扩散——虽然这种扩散仍取决于人们在社会阶层中所处的具体位置。

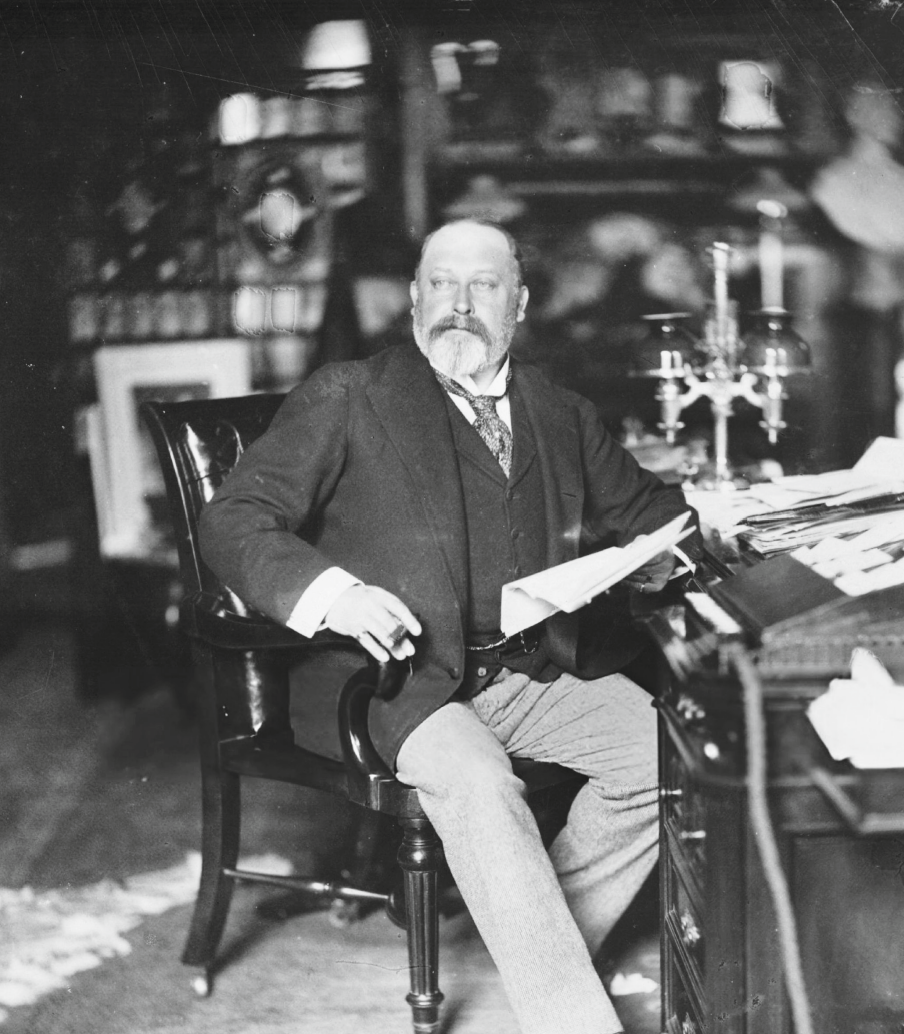

约1897年,身着西装外套、西裤、内搭马甲的威尔士亲王。他在1901年继位成为国王爱德华七世,建立了西方男性正装的着装规范,西服三件套的形制被确立下来

弗雷德里克·勒普莱及其助手对19世纪工人阶级家庭的研究显示,工业革命带来的变化正在摧毁微妙的社会层级体系。曾经局限于中上阶层穿着的服饰如西装、夹克、高顶礼帽、马甲等,已经扩散到下层阶级人们的日常生活中。勒普莱统计,在1850—1874年只有少数工人的礼拜日服饰包含整套西装(裤子、马甲和夹克)。这些衣服通常是深色的,可以在不同场合反复穿着。而到19世纪的最后25年,底层家庭收入的增加使得拥有西装外套、马甲和西裤的人数大幅上升。这意味着大部分男性都开始穿着马甲,只是在材质和式样上有所差别。

这种效仿中上阶层着装的动力,不仅是,收入增加之后的结果,更为重要的是对于想要参加城市社交活动的男性而言,着装是最基本的入场券。19世纪的主要娱乐活动之一是在城市以及周边的乡村散步,而在公共场所活动时一套得体的衣物是必不可少的。根据当时的研究,很多工人很少外出的原因不是因为他们不想去散步,而是因为没有合适的衣服。这意味着在当时的社会条件下公共空间内着装的重要性,人们不得不承受陌生人对衣着和外表的审视和挑剔。工作时间的工人们所穿着的服装则是独特的工作服,比如罩衫、棉质或亚麻质地的马甲、木鞋和鸭舌帽。更为华丽的双排扣长礼服、丝绸马甲和真丝领带等是留在礼拜日或者其他闲暇活动时穿着的。

不过在服装史学界的讨论中,针对19世纪末英国、法国服饰的民主化程度问题,始终存在分歧和争议。比如金斯伯格就认为,英国在19世纪末,从服装来看“阶级之间的显著差距逐渐变得不再那么明显”。而莱维特研究了现存的肖像摄影档案后则得出截然相反的结论,即“严格的等级制度最明显地体现在着装上,并通过服饰……得到表达”。即便同样穿着西装外套、马甲和衬衫,但粗劣的材质,不合身的版型以及粗糙的面料让底层人与绅士之间拉开巨大的鸿沟。

除此之外,马甲还构成制服的一部分,城市车站的检票员穿着绿色长礼服,带有银色纽扣的马甲和绿色裤子,邮递员制服的西装马甲颜色也让人联想起18世纪的服装风格,带有蓝色镶边,配上米黄色及膝短裤。不过制服最初被很多人拒斥,19世纪中叶纽约警察就拒绝穿戴制服,觉得这种衣服近似于仆人的衣服,穿着有辱人格。不管制服和标准化着装背后有着何等含义,人们又如何理解其意义,对于底层员工来说都代表着某种形式的社会控制,个体因此被纳入到组织的一部分,受到某种规章制度的限制。

到19世纪末,爱德华七世国王建立了西方男性正装的着装规范,西服三件套的形制被确立下来,西装马甲成为男性日常生活中常见的正式装备之一。马甲的款式后来固定为单排和双排两种,领形也逐渐演变为无领、平驳领、戗驳领和青果领等形式,由此成为男性正式场合着装服制的一部分。

叛逆的女装马甲

17世纪贵族和富裕阶层女性的定制骑装在设计制作上大量吸收男性服装的特点,比如骑装的夹克短小贴身,下面配着宽大的裙子,让女性侧骑在马上时不会将腿露出来。18世纪末到19世纪初,剧烈的体育运动要求人们必须穿着更为宽松舒适。男性往往穿着与日常服装类似的服饰即可,女性则不然,她们的日常服装十分局限,因此在运动时必须定制专门的服装。当然,在那时很多剧烈活动都被认为不适合女性,即便是骑马,女性也必须侧坐。早期的女性骑装造型模仿男性风格,由一件长外套和一件长背心组成,有领或无领皆可,装饰大量纽扣,搭配厚重长裙,深绿色是女士骑装流行色。

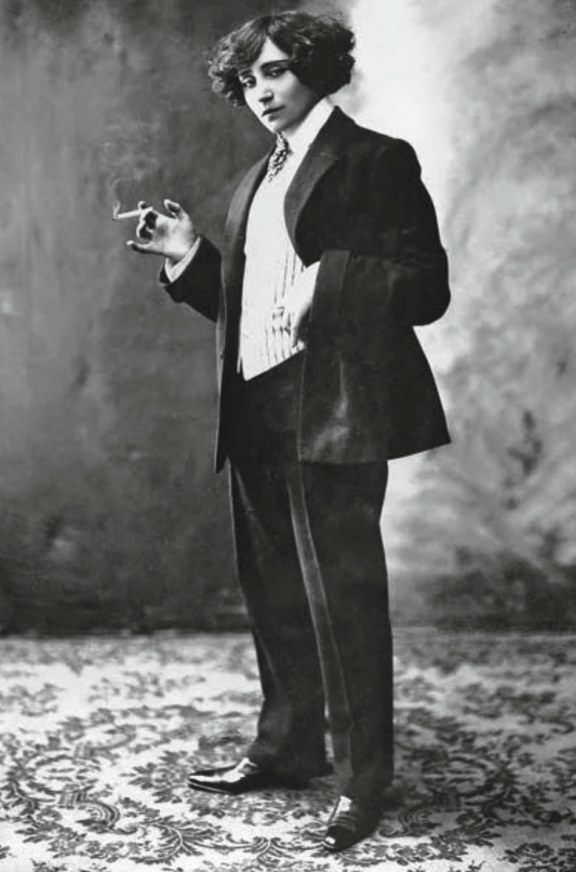

马甲或者夹克这类男性服饰成为女性骑装的一部分在当时引起很多人的反对。前文提及的塞缪尔·佩皮斯就明确表示自己不喜欢看到女人穿着和自己一样的外套或马甲,因为这会让人们把她们错认成男人。维多利亚时代一位匿名作家甚至发表文章恐吓穿马甲和外套的女人们,说“穿男装可能会对胸部健康造成影响,还可能妨碍呼吸”。日常生活中如果有女性穿着男性的服装,会被主流社会认为其有怪癖。萨拉·庞森比(Sarah Ponsonby)和埃莉诺·巴特勒(Eleanor Butler)是两位终身未婚的女人,她们生活在乔治时代晚期,被称为“兰戈镇女士”,人们议论她们穿得像两个老男人。作家拉德克利夫·霍尔(Radclyffe Hall)也因为穿着全套男装而饱受争议,她在作品《寂寞之井》(The Well of Loneliness)中以自己为原型描绘了一段坎坷的恋爱故事。主角的造型正是参照作家本人,早在小说出版之前,她就开始穿男装配长裙,后来更是把长裙换成西裤。

上述提及的穿着男装夹克或马甲的女性在十八九世纪属于少数群体,更多人不管男女都无法接受这一点。简·奥斯汀在1813年出版的小说《傲慢与偏见》中的角色玛丽安曾说:“我不会穿法兰绒的背心,穿它的人多半有抽筋、风湿之类的毛病,只有老年人和病秧子才需要保暖马甲。”对于自我感觉良好的年轻人来说,这样的衣服不太受欢迎。加上当时人对于男女衣着风格坚持划分界限,使得只有希望通过服装塑造某种特定身份的女性才会冒险穿上男装马甲或外套。

戴安娜·克兰在《时尚及其社会议题:服装中的阶级、性别与认同》中曾言,服装绝不仅仅是简单的御寒保暖之物,而是一种显著的消费形式,在身份的社会建构中发挥了重要作用。“作为社会地位和性别最明显的标志之一,服饰由此有效地维护或颠覆了符号边界,显示出不同时代的人们如何感知自己在社会结构中的定位,以及如何协调不同的定位边界。”到19世纪下半叶,社会情况更为复杂,出现了一种与主流审美平行存在的“另类风格”,对于颇受拘束的女性而言,这种风格的服装融合了男装的元素,如领带、西装外套、马甲和男士衬衫,有时单独使用,有时互为搭配。

法国作家劳伦·埃尔金(Lauren Elkin)在其著作《漫游女子》中就畅想了19世纪女作家乔治·桑(George Sand)身着灰色大衣,搭配长裤和马甲走过巴黎街头的场景。乔治·桑作为19世纪在公共场合选择穿男装的名流女性之一,她的行为对于当时的女性来说是一种难得的解放和振奋的经验。电影《小妇人》改编自描绘19世纪社会风貌的同名小说,其中最具抗争精神的女主乔身穿白色衬衫和马甲。中性的打扮象征着女性打破传统性别秩序的枷锁逐渐觉醒的过程。在服装作为公共空间中展演自身身份认同的重要依托的时代,公然打破着装禁忌要冒着非常大的风险,会引来诸多非议,甚至危险。

身着男装的女作家乔治·桑,在公共场合穿 男装,对当时的女性来说是一种难得的解放

不过,19世纪下半叶,两性服饰之间看似牢不可破的界限日趋动摇,带有明显男装色彩的女装马甲出现于1846年,流行了大概10年。到1880至1895年间,随着西装的广泛流行,马甲又再度风行。在美国,成衣套装在19世纪80年代问世,在19世纪90年代更为流行,其主体包含夹克、裙子和马甲,由厚重的面料制成。这种着装风格在当时其实并未遭到社会的排斥,直到20世纪20年代,女性身穿的西装外套和马甲才开始有暗示另类性取向的内涵。更多时候,女性身穿男装马甲或外套是在象征性地挑战和违抗社会秩序,除此之外女性还会打领带、佩戴礼帽表达一种反抗和挑衅的姿态。到第一次世界大战后,领带、男帽、夹克和马甲等不再构成与主流风格的鲜明对比,因为此时的女性理想形象已经演变为追求独立、率真、自信的气质,曾经的男装单品已经成为主流风格的一部分了。

(参考文献:露西·阿德灵顿《历史的针脚:我们的衣着故事》;戴安娜·克兰《时尚及其社会议题:服装中的阶级、性别与认同》;吴妍妍:《中外服装史》等)