侯佳明 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

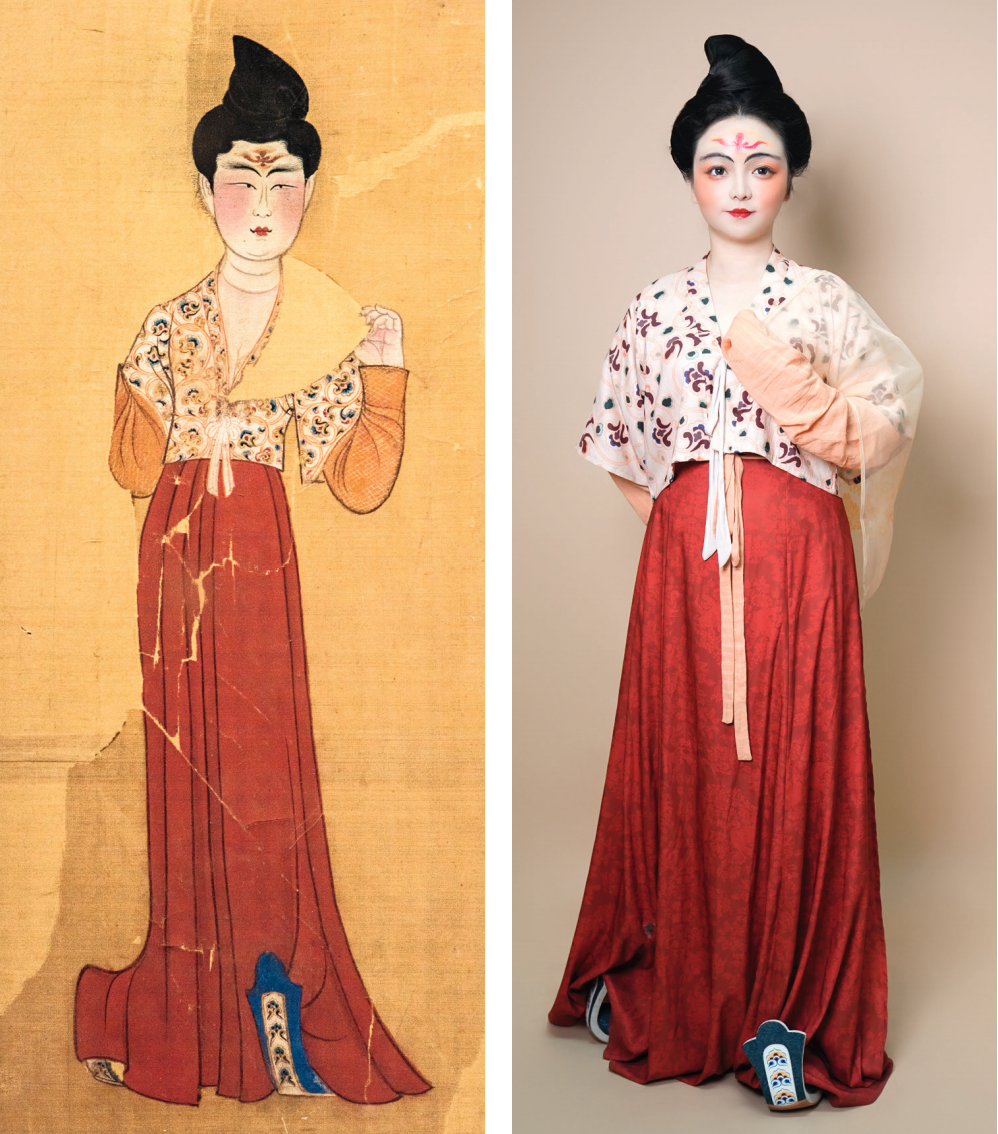

《宫女图》,唐,1960 年出土于陕西省乾县唐永泰公主李仙蕙墓,绘于墓前室东壁南侧。图中展示了唐代宫廷宫女、女官的形象,图中女子身材纤细高挑,穿衫与裙,戴帔子,亦有在衫外穿半袖背子者。隋唐时期,背子是贵族女子的礼服,因此出现于壁画中

在古典小说《红楼梦》中,丫鬟们经常穿着青色背心,游走在贾府的红尘客梦里。黛玉初来贾府时,见到的丫鬟穿了青缎子掐牙背心,贾母身边的鸳鸯,用青缎子背心,来搭配水红色袄子,一条白绉绸汗巾横在腰间,将身姿衬得更苗条干练。宝玉身边的袭人,也曾穿水红袄,青缎背心。黛玉的丫鬟紫鹃,寒日里穿弹墨绫薄棉袄,外面穿青缎夹背心……可见,青色背心几乎是贾府丫鬟的标配,堪称侍女们的“工作装”。

提起“背心”,大家一定不陌生,它是一种无袖或短袖,仅有前后衣身的服装。夏日炎炎,女郎们穿吊带背心消暑,寒冬腊月,又穿棉背心避寒。尽管背心的形制一再发生变化,但它一如既往地给华夏女儿带来便捷与温暖。

事实上,半袖、无袖的衣物,早在2000多年前,就曾出现于女装体系中。与今日背心不同,当时的半袖衣,既可以做消夏清暑的便装,又能登大雅之堂,做极尽奢华富丽的礼服。

它从战国来

1982年,考古工作者在湖北荆州发现一座战国墓葬——马山一号楚墓,由此打开了一座沉睡2000年的地下丝绸博物馆。墓葬中埋葬着女主人的衣装,埋葬着2000年前楚文明遥远的回忆,在这位“士”一级别贵族妇女的坟墓中,我们得以窥见半袖衣较早的样态。它们或是消暑避夏的便装,或是锦上添花地的礼服,以小见大地表征着战国女装的冰山一角。

马山一号楚墓的竹笥内,发现一件名为“䋺衣”的服装,它的腰宽只有26厘米,袖展只有52厘米。显然,这件衣服不是墓主人生前的服饰,而是一件专为陪葬制作的“冥衣”。若将这件衣服按照2倍大小放大,便可得到一件成年人的半袖衣,放大后的衣长为90厘米,袖展为104厘米,是一件略短于襦的半袖上衣。它的特点是袖子略短,领口呈对襟状,领子向下凹陷。这件䋺衣以一整块布料制成,自上部被剪裁开来,上部制作双袖,下部左右对折,制作两襟。

据学者推测,䋺衣并非毫无实际穿着作用的陪葬衣,它应是一种楚地便服。楚国地处南部,夏天潮湿炎热,人们为消暑,故而穿半袖的䋺衣。尽管䋺衣是居家所穿的便服,但墓主家人们还是将它装扮得格外精致:袖口缝有条纹锦袖缘,领口饰有大菱形纹锦领缘,红棕绢面上刺绣有凤鸟逐蛇纹样,体现了先秦时期的审美与制衣工艺。

到西汉,楚地的䋺衣并未消亡,仍被人穿着。湖南长沙马王堆一号汉墓出土的木俑,于长衣之外,穿了一件对襟半袖短衣,体现了楚国服饰对汉代服饰的影响。在此后的隋唐、两宋、明清时期,䋺衣的子孙后代依然在华夏衣橱里繁衍生息。学者张玲在专著《东周楚服结构风格研究》里提出,在随后的历史进程中,䋺衣逐渐发展为隋唐时期的半臂、背子。

马山一号楚墓陪葬了多件礼服,多为墓主人生前所穿直裾袍服。这些袍服异常宽大,其中一件编号为N15的锦袍衣长200厘米,两袖展开长达345厘米。另有编号为N16、N19袍服,袖长在250厘米以上,长裾曳地,大袖翩然,体现了楚人“宽衣博带”的服饰特色。

在一众礼服中,编号为N10、N14的袍服两袖展开分别只有158厘米、178厘米,远远短于N15等长袖礼服。这些短袖衣装不会单独穿着,它们套在长袖礼服之外,形成外短内长的层次感。

复原的马山 N10 凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍,原文物出土于湖北马山一号楚墓,为楚国“士”一级别贵族妇女的衣装。该袍服袖展只有158 厘米,短于大部分袍服,袍服表面绣着繁复的凤鸟花卉纹,异常精美,为贵族最外层的礼服

以N10为例,它的衣长为165厘米,按照墓主人160厘米左右的身高计算,这件衣服应该拖地20余厘米,短于N15袍服,制作时先将上衣与下衣分别做好,然后在腰间缝合。袖展158厘米,接近手端,两袖平直,呈矩形样态,袖口宽45厘米,为典型的宽袖样式。衣服交领右衽,后领向下凹陷,这种领子样式体现了典型的楚国特色。

因被贵妇穿在最外层,这种短袖袍服制作得异常精美。N10袍服是一件绢面绵袍,浅黄色绢面做面,深黄色绢料做里,绢面上绣着繁复的凤鸟花卉纹,展翅的凤鸟精神抖擞,头上戴有羽冠,冠子两翅向外飞扬。凤鸟两翅上部设计成凤头状,两个凤头相对而向。花枝蜿蜒缠绕,设计极富美感。衣服的领缘、袖缘皆以锦布制成,与“衣作绣,锦为缘”的服饰制度相符合;同时,领缘、袖缘与衣服的交接处又饰以针织花边,极尽细致华丽。

N10 袍服同款形制穿着效果图,模特内穿直裾袍服,外穿半袖袍服。N10 袍服袖展较短,通常不会单独穿着,需罩在长袖礼服之外

或许是受影视剧影响,提及先秦服饰,许多朋友误以为当时的衣装以粗犷古朴为美,实际上,当时人恰恰喜欢繁复华贵。美学家宗白华曾将中国美学史上不同的审美传统划分为“错彩镂金”与“芙蓉出水”。魏晋六朝之前,“错彩镂金”占据审美的主流地位,魏晋六朝之后,“芙蓉出水”才成为更高境界的审美。N10袍服的出土,再一次证明了战国时期贵族铺锦列绣、雕缋满眼的审美追求。

汉晋半袖衣

汉代服饰受秦朝、楚国影响颇深,半袖衣装依旧广泛存在于女子的衣橱之中。“直领”是一款以领口样式命名的服装形制,《释名》称其“直领,斜直而交下,亦如丈夫服袍方也”,即领口呈对襟状的服饰。当前形象资料中的直领,多为半袖衣,或袖子稍短,以露出内部长袖的外衣,且多为礼服。扬雄《方言》记载,直领是妇人出嫁时所穿的婚服。不过,这种形制的衣装男女皆可穿服,并非女子独有的款式。

(左)陶执镜跪坐俑,汉,现藏四川博物院, 俑人在交领襦裙之外,穿了件加缘的绣镼,她头戴大簇花朵,面带微笑,憨态可掬,体现了蜀地人民安逸富足的状态。(右)汉代陶执镜跪坐俑装束效果图

两汉时期,有一种半袖衣名为“绣镼”,唐人段成式所著《酉阳杂俎》称其为“半臂羽衣也”。两汉之交,绣镼这种衣装还曾卷入政治事件,因此在正史上留下自己姓名。《后汉书》载:

更始将北都洛阳,以光武行司隶校尉,使前整修宫府。于是置僚属,作文移,从事司察,一如旧章。时三辅吏士东迎更始,见诸将过,皆冠帻,而服妇人衣,诸于绣镼,莫不笑之,或有畏而走者。及见司隶僚属,皆欢喜不自胜。老吏或垂涕曰:“不图今日复见汉官威仪!”由是识者皆属心焉。

这段说的是更始帝刘玄命刘秀代理司隶校尉的职务,自己则带着兵马先行赶往洛阳修整皇宫官府。三辅地区的官吏们看见刘玄的众位将领都戴着冠帻,穿着女人的衣服,即“诸于”与“绣镼”,没有不笑话他们的,还有人害怕直接跑开了。等看到刘秀管理的司隶府属官们时,都喜不自胜。有些老吏流着泪说:“想不到今天又看到我大汉官吏的威仪风采!”这件事后,有识之士都对光武心有所属。

这段记载里的“诸于”是一种宽大曳地的袍服,而绣镼则是穿在外面的半袖短衣,官吏们见到更始帝将士,认为他们穿了“妇人衣”,或许是因为这种穿搭方式多见于妇女。考古工作者在偃师曾发掘出一座新莽时期的墓葬,与《后汉书》记载的事件居于同一时期,墓中彩绘砖画中,正巧有内穿诸于,外穿绣镼的人物形象。

新疆楼兰方城东北壁画墓曾出土过一件绣镼,其时代约为汉至晋代。这件服装主色为蓝色,袖子较短,袖子边缘用细密的红、白褶子装饰,看起来类似于当今时装中的“荷叶边”,这个结构被称作“缘”。东汉时期,给衣装加缘的做法在贵族圈非常盛行,甚至贵妇若不加衣缘,则被认为十分节俭。据记载,汉代明德马皇后十分简朴,她的长裙不加裙缘,因而得到世人赞颂。

加了缘的绣镼,不仅在贵妇圈子里大受欢迎,在民间也颇有市场。四川博物院藏的东汉跪坐执镜俑,在交领襦裙之外,穿了件加缘的绣镼。她头戴大簇花朵,面带微笑,憨态可掬,体现了蜀地人民安逸富足的状态。上海博物馆藏的东汉舞蹈俑,其裙摆、绣镼之外均饰以衣缘,将舞者衬托得愈加姿态婀娜。

汉代之后,半袖衣不仅出现在女子便服中,也位列礼服之内。贵族女子将半袖衣穿在袿衣之外,其神韵风姿被画家描摹纪录,留于名画丹青。“袿衣”是一种女子礼服,《释名》称:“妇人上服曰袿,其下垂者,上广下狭,如刀圭也。”意思是袿衣是一种妇人高等礼服,其特点是衣服上垂下许多如刀圭一般上广下狭的装饰物。袿衣本属上下相连缀的深衣,东汉时期,随着上下分体的襦裙兴起,女子便发明了“襦裙制”袿衣。

从目前的图像资料看,在“襦裙制”袿衣之外加穿绣镼的现象非常普遍。南北朝北魏司马金龙墓漆屏风画中,就有身穿袿衣与绣镼的妇人形象。司马金龙是司马懿之弟司马馗的九世孙,其父司马楚之本为东晋臣子,听闻刘裕诛杀晋朝宗室,吓得仓皇奔逃,投奔了北魏并在北魏做官。在司马楚之父子生活的年代,尚未推行汉化,因此,司马金龙墓屏风中的妇女装束,很可能代表着东晋贵族妇女衣装。

屏风画以《列女传》等汉代文献故事为题材创作而成,刻画了舜之妻、周氏三母、汉班婕妤等女性形象。我们以“班婕妤辞辇”为例,一探当时的贵族衣装。班婕妤是西汉时期成帝的宠姬,汉成帝游于后园,邀请班婕妤与他共乘一辇,却被拒绝。班婕妤认为,古代图画中,贤明君主身边跟着的都是名臣,昏君才与女子为伴,如若汉成帝与她共乘一辇,岂不如同昏君?画中内侍们吃力地抬着步辇,汉成帝回望班婕妤,似乎在召唤她。班婕妤立在步辇之后,不愿同乘。在屏风画中,女主人公班婕妤身着“襦裙制”袿衣,身上刀圭一般的垂髾随风飘举,裙子上系着蔽膝,将人物衬得端庄秀丽,黄色的大袖襦之外穿着半袖的绣镼,绣镼后端也缀有飘逸的垂髾。她头梳撷子髻,戴着金饰,衣装风格与西汉相去甚远,倒是颇能体现魏晋遗风。

司马金龙墓漆屏风画(局部),北魏,出土于大同石家寨村司马金龙墓,现藏山西博物院、大同市博物馆。这部分漆画描绘了“班婕妤辞辇”的故事。女主人公班婕妤身着“襦裙制”袿衣,黄色的大袖襦之外穿着半袖的绣镼,绣镼后端缀有飘逸的垂髾

此后,绣镼与礼服的搭配又盛行了很久。在南北朝时期的《文昭皇后礼佛图》中,贵妇们在礼服之外,披了加缘的绣镼,可见,半袖衣在相当长一段时间内,成为礼服套装的最外层服饰。

唐宋背子

隋大业年间,在一个即将举办盛大典礼的早上,隋炀帝的宫人梳洗一番,穿上了“绯罗蹙金飞凤背子”。这是一款红罗制成的背子,上面以蹙金工艺绣飞凤纹样,格外精致。这一天,不仅宫人们穿上了背子,百官的妻子、母亲也都以“绯罗蹙金飞凤背子”为朝服,放眼望去,宫廷内外已成为“背子”衣装的天下。

以上这段记载,出自唐人马缟所写的《中华古今注》,对他而言,考证背子的历史与样式不算一件难事,因为唐代妇人也以背子为礼服。背子又称褙子、半臂等,是一款半袖短衣。新疆吐鲁番张礼臣墓出土的绢画《舞乐图》,就为世人展示了武周女子的背子装束,画中女子梳着罗髻,额上画着硕大的花钿面饰,两颊涂着红妆。此时的社会风气,允许女子自信大胆地展现自己的美。这名女子甚至不穿抹胸,上身只穿衫与背子,腰间系了红裙,肩上搭着黄色帔子,尽显女性的从容优雅。她周身的衣装以单色为主,只有背子饰以花卉纹样,足见世人对背子的重视。

(左)张礼臣墓出土《舞乐图》之一,现藏新疆维吾尔自治区博物馆,画中女子上身穿衫与背子,腰间系了红裙,肩上搭着黄色帔子,为武周时期女性装束。(右) 《舞乐图》女子装束效果图

关于背子的起源,宋代文人高承认为,背子俗称即为绣镼,诞生于秦二世的朝堂,他在《事物纪原》中记载:“秦二世诏,衫子上朝服加背子。”作者还认为,背子传至隋代大业年间,广受内官的欢迎,唐高祖剪短了其手臂上的布料,改名为“半臂”。到宋代,人们依旧喜爱背子,江淮地区的人,将背子称为绰子,士人竞服隋始制之也。尽管宋代高承记载了背子的历史,我们也的确在去秦不远的两汉墓葬壁画中,发现了长袍外穿半袖衣的男子形象,但背子这个名称是否起源于秦朝,是否为官员朝服,还有待进一步考证与研究。

在唐代,背子身影也频频出现于深宫之中,成为宫女与女官的礼服。

1960年,陕西省考古人员对乾县永泰公主墓进行发掘与研究。这座墓葬规格远远高于唐代一般的公主墓,墓中壁画造诣水平颇高,为我们再现了唐代宫人形象。之所以为公主修建如此高规格的墓葬,源于唐中宗李显与韦后的悲伤往事。墓主人李仙蕙是唐中宗李显与韦后之女,大足元年(701)九月,李仙蕙的兄长和丈夫均被卷入政治斗争,被其祖母武则天处死(一说其兄为李显逼死),公主因此难产而死。神龙二年(706),登基为帝的李显,以“号墓为陵”的制度重新厚葬儿女,追封李仙蕙为永泰公主,并合葬了公主与驸马。墓葬超高规格的布局与陪葬物,寄托帝后的思女之情。壁画则以高超绘画艺术展现了大唐深宫妇人的形象和唐代的宫廷礼仪。一众宫人高挑纤瘦,头梳高髻,穿衫与裙子,佩戴帔子,其中就有穿着半袖背子的少女。她们的背子领口或呈对襟状,或呈圆领状,各不相同,为世人揭开唐朝宫闱画卷的神秘面纱。

到盛唐时期,世人逐渐偏爱身材丰满圆润的妇人,一些妇人因此将背子穿在上衣里面,企图以半袖衣撑起上身的衫子,使自己看上去更为浑圆雍容。这个思路与20世纪末普遍使用的“垫肩”不谋而合。为追求更好的衣料,唐玄宗特意嘱咐皇甫恂在益州制造半臂,《新唐书·地理志》还记载扬州以半臂锦上贡,小小一件半袖衣,不仅获取了女子的青睐,还博得了帝王的关注。

北宋背子效果图,背子为北宋“小礼服”,袖长略短而袖筒较宽,衣身较长。背子通常不单穿,里层要穿大袖或衫。模特内穿抹胸,上身着衫与背子,下身穿长裙,为北宋中晚期女子装束

穿背子的时尚并未随着唐朝的覆灭而偃旗息鼓,它的余音绵延至更为久远的两宋,甚至明代。晚唐五代时期,女装以宽博散漫为风气,衣装变得格外宽大,从前窄小的半袖背子,衣身、袖长也跟着不断加长。至北宋时,尽管名称未变,但已全然换了面容,呈现出与唐背子截然不同的面貌。此时的背子依旧是半袖衣,配合礼服穿着。《事物纪原》称“大袖在背子下”,“大袖”是宋代礼服,是一种袖子宽大的对襟衣,由此可知,背子往往被穿在大袖之外。书中又说“其制袖短于衫,身与衫齐而大袖,今又长与裙齐,而袖才宽于衫”。还提到,背子即“如今之半臂”,综合来看,背子是一种穿在最外层的礼服,其特点是衣长很长,下摆与裙齐平,而袖长较短,袖宽较宽,是一款宽袖筒、半袖的长衣外套。

仅靠文字记载,我们很难想象背子的面容,幸而今天的考古工作者,发掘了大量宋代服饰文物。在江苏南京市大报恩寺遗址内的长干寺地宫中,考古人员发掘出一件半袖衣物,或许,这便是当年一位佛教“善女子”的背子。安徽南陵铁拐北宋墓也曾出土一件衣身宽大的半袖衣,与文献记载的“背子”十分相似。

起初,宋人以背子搭配大袖,之后大袖成了更高规格的贵妇礼服,这对组合便被生生拆开了。背子与窄袖衫子搭配,更为利落便捷。脱离了大袖的背子,在与衫子的搭配中逐渐改变着自己的外观。背子的袖子进一步延长,及至北宋中晚期,背子的袖口仅短于衫子袖口,同时衣身也不再垂至脚踝,而是仅过小腿,这在考古壁画中可见一斑。河南省登封市黑山沟村北宋李守贵墓出土的壁画中,无论是乐伎还是侍女、仆从还是主妇,不少人身穿窄袖衫,下身着裙,外穿挺阔有型的背子,层层叠叠的布料别有条理地堆叠在身上,在细节之处营造着漫不经心的从容。北宋女装将便捷与美感融于一体,将风雅与雍容扎根于风尘仆仆的人世间。

宋人并非一年到头皆穿背子,这种衣装的功效如同今天的“小西装”,只有遇正式场合,妇人才会穿服。对皇室女子而言,背子是她们的“常服”,位于礼服体系的最底端。因此,皇宫妇人经常穿着背子,参与那些气氛轻松、活泼喜乐的礼仪活动。《师友谈记》写皇家御宴时,皇太后、皇后穿黄背子,其余人着红背子。《武林旧事》写皇后省亲时,要用背子替换大袖。据《宋会要辑稿》记载,北宋哲宗年幼时,每次向太后晨昏定省,太后必然身着背子,若是某次来不及换上背子,只穿了日常便服,就会道歉不已。有人问她,母亲见儿子有必要如此恭敬吗?太后回答:“儿子虽然年幼,但也是国君,母亲虽尊贵,以轻慢的礼节见国君,并不合适。”可见,宫中妇人以服饰区分日常生活与非日常礼仪事件的现象普遍存在。

也正是在哲宗朝,背子在民间大受欢迎,不仅富裕人家的女眷乐于穿背子,甚至连大富之家的乐伎,也穿上背子表演。至南宋孝宗朝时,皇家干脆大大方方地允许民间女子穿背子。孝宗祭祀时,曾诏告百姓“男子并令穿衫,女子裙背”,意思是女子可以穿背子与长裙。《淳熙三山志》一书中,记载了福州地区的穿衣现象:“三十年来渐失等威,近岁尤甚。农贩细民至用道服、背子、紫衫者,其妇女至用背子、霞帔。”也就是说,作为经济发达地区,福州贩夫走卒之家的妇女,也广泛穿背子,佩戴原本非恩赐不得穿的霞帔。这一现象惹得文人大发感慨。背子这种贵族礼服,最终“飞入寻常百姓家”了。从前隶属于上流社会的服装,最终不论阶级,人人得以穿着,这很难说不是社会的进步,也从侧面说明宋代身份阶层处于流动之中。

平民女性使用背子的场合非常多,当少女到了及笄之年,便要穿着背子迈向成人世界。两宋,都城内市民文化格外发达,有女儿的人家,待女儿长大后,便要为她举办成人礼。成书于北宋时期的《书仪》记载,女子在许嫁后举办笄礼,若是迟迟未许嫁,最晚在20岁时举办笄礼。到南宋,这个年龄略有提前。《朱子家礼》记载“女子许嫁,笄,年十五,虽未许嫁,亦笄”,意思是,女子许嫁后可以举办成人礼,如果未许嫁,但年龄至15岁,也可以举办成人礼。据《朱子家礼》,女孩举办典礼时,要换一身衣装,彰显自己身份的变化。因此,背子就成了女子成年后的第一件礼服。不过,在朱熹生活的南宋,背子进一步发生变化,已然变成了长袖衣。

深受市民喜爱的背子甚至还成了一些女性的“职业装”。由于宋代社会商业发达,许多女子走出家门,自力更生,经营起自己的一方天地。宋代职业媒人工作时喜欢穿背子,根据背子的样式,还可以区分她们的等级:“上等戴盖头,着紫背子、说官亲宫院恩泽;中等戴冠子,黄包髻,背子,或只系裙,手把青凉伞儿。”穿紫背子,戴盖头的媒人地位较高,为皇室、官宦人家说亲;穿背子与裙,戴冠与包髻的媒人,为中等人家说亲,可看作中等媒人。这里的盖头不是后世新娘盖在头上,全然遮住面容的“红盖头”,而是一种布帛制作的头饰。

(上)背心,南宋,福建福州黄昇墓出土,背心无袖,领口呈对襟式,衣身两侧开叉。(下)宋制长干寺背子复原汉服纸样,原文物出土于江苏南京大报恩寺前身的长干寺地宫,是一款宽袖筒、半袖的长衣外套

除背子外,宋代还有一款无袖或短袖的便装,它的名称至今仍被中国人沿用,这便是“背心”。背心无袖,但肩部略宽,往往可以笼住女性肩膀,领口呈对襟式,衣身两侧开叉。背心一年四季都可穿着,若是冷了,可以制作绵背心,穿在衫襦之外;若是热了,在自家内宅之中,女子也可直接穿背心消夏。无论是上流社会,还是底层人家,都很钟爱背心。南宋“大富婆”黄昇是状元黄朴之女、赵匡胤第十一世孙赵与骏之妻,在她的墓中,就出土了多件背心。它们或以罗制成,或以轻薄的纱制成,或饰以繁复的花卉纹样,或追求简单自然的纯色之美。想来这些形象各异的背心,曾妆点黄昇平安喜乐的短暂人生,也寄托着家人无限悲痛,陪她长眠于地下黄泉。

你到底有多少名字?

历史的车轮悠悠荡荡,很快行驶至明代。此时女装中的半袖衣物有半臂、比甲、背子等,对明人而言,这些称谓通通可以指代半袖、无袖样式的服装。《三才图会》说:“半臂……唐高祖减其袖谓之半臂,今背子也。江淮之间或曰绰子,士人竞服,隋始制之也,今俗名搭护,又名背心。”《日知录》也有讲解:“半臂衣也,武士谓之蔽甲,方俗谓之披袄,小者曰背子。”可见,仅仅明代一朝的半臂,在不同时期、不同地域,又被称作背心、背子、绰子、蔽甲(比甲)、搭护等。

比甲,明,北京丰台区长辛店明墓出土。比甲为无袖、半袖衣装,明人又称之为背心、背子、 绰子、半臂等

《日知录》将大一些的半袖背子称作“蔽甲”,小一些的称“背子”,虽然蔽甲与半袖背子乍看上去格外相似,但若追根溯源,它们并没有共同的“祖先”。明代背子来源于唐宋半袖礼服,而蔽甲则是元代皇后所创之衣。沈德符在《万历野获编》中提到它的来历:“元世祖后察必弘吉剌氏创制一衣,前有裳后无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰比甲。盖以便弓马也。流传至今而北方妇女尤尚之,以为日用常服,至织金组绣,加于衫袄之外。其名亦循旧称,而不知所起。”可见,在沈德符看来,比甲由忽必烈之妻所创,为便于弓马而设计。到明代,北方女子将比甲融入日常便服,穿在衫、袄之外,逐渐褪去了草原民族的骑射遗风,成为百姓之家的寻常衣装。

有明一代,200余年间,比甲一直活跃在女子衣橱之中。明初妇女上袄短小,衣摆仅垂至腰间,这时比甲普遍短小。到嘉靖年间,京城流行宽衣大袖之风,比甲也跟着垂至膝盖上下。江苏常州武进明代王洛墓出土的半袖比甲,衣长87厘米,袖口宽33厘米,通袖长120厘米,着实属较为宽博的比甲。晚明时期,江南地带女子追求“林下之风”,纷纷穿起飘逸的竖领大袖衫,上身穿的衫子盖住了马面裙,距离地面仅有几寸,于是,比甲进一步加长,一些妇人穿上比甲之后,在腰间系了宫绦,越发显得亭亭玉立,腰肢纤细。

天气转凉时,明代妇人经常以比甲搭配着素色的袄穿,衣服一艳一素,相得益彰。在世情小说《金瓶梅》中,吴银儿认了西门庆的妾室李瓶儿做干娘。后来,李瓶儿要赏吴银儿些东西,她准备了织金缎子衣服、两方销金汗巾儿、一两银子。没想到这些都被吴银儿推辞掉了,吴银儿只想要件白袄,还特地叮嘱要素色的,原因是“图衬着比甲儿好穿”。

(左)晚明女子避暑装束坐像效果图,为追求片刻清凉,女子于自家深宅大院之内,只在主腰外穿上清透的长比甲,任胳膊裸露在外 ;(右)明代比甲穿着效果图,比甲往往穿在衫、袄之外

明人过元宵节,妇女总要成群结队地游走在都市的大街小巷,这种节俗名为“走百病”。弘治年间,周用有诗《走百病行》:“都城灯市春头盛,大家小家同节令。姨姨老老领小姑,撺掇梳妆走百病。俗言此夜鬼穴空,百病尽归尘土中。”可见,这一活动还带有祛病的实用诉求。走百病时,妇女们喜着白色衣衫,上至富家夫人,下至婢女歌姬,都穿白衣。元宵节穿白衣的习俗,起源自宋代,究其原因,白衣乃“月下所宜也”。若只穿白衣,难免有些单调,于是,时髦女性便在白袄之外穿艳色比甲。且看《金瓶梅》第十五回中,众妇人元宵如何穿衣:在白袄之外,李娇儿穿沉香色遍地金比甲,孟玉楼穿绿遍地金比甲,潘金莲穿大红遍地金比甲。白袄素净清冷,比甲艳丽华贵,撞色之下,更为悦目。

若是到了炎炎夏日,为追求片刻清凉,女子于自家深宅大院之内,褪去厚重的上衣,只在主腰(一种抹胸内衣)之外穿上清透的长比甲。一些妇人甚至连主腰也不穿,直接披上轻纱制成的比甲,自由自在地追求舒适凉爽。在明末清初一众消夏图、仕女图中,后院景象内,不乏追求极简穿搭的妇人形象。

明清时期,一些富贵之家为彰显自己的权势与财富,纷纷出钱打扮自家侍女,将她们装点得粉雕玉砌,娇憨可爱。部分人家以青色背心赠予侍女,这种衣服既便于劳作,又舒适美观,成了侍女们的“工作装”。本文开篇提及,《红楼梦》里丫鬟人手一件的青色背心,就体现了这种风俗。之所以鸳鸯、袭人、紫鹃的背心以青色布料制成,很可能与“青”这一颜色的特殊含义有关。古人以“青”为贵,将皇后的翟衣制成青色,又以“青”为卑,为仆从们穿上青色衣装。因此,在明清的传世画作中,不少仆从、侍女,身着青色服饰,侍立在主人身侧。

文人挥毫洒墨,将半袖衣混称为比甲、半臂、背心、背子,说明明代人在穿衣打扮时,对所穿衣物的称谓并未做严格的区分。比如背子,原本是唐宋时期的半袖礼服,在明代,既指代半袖衣,又可以指代一种更为端庄讲究的礼衣。称半臂为“今背子也”的《三才图会》,在另一处记载“背子即今之披风”,并且配了一张背子的绘图。从图中形象看,这种衣服与半臂差异颇大,它衣身长,袖口宽大,并最终演化为了“披风”。孔府旧藏服饰中,就有一件桃红纱地彩绣花鸟纹披风,妇人们将它穿在最外层,长衣大袂,风度翩然。

除了日常便服,明代人还会将过冬的外套制作成半袖衣,如此一来,手臂的活动便轻便很多。当时的妇人过冬没有羽绒服、呢子大衣等服装,她们冬日华美的外衣被称作“披袄”,即是一种半袖衣。用动物皮毛制作的披袄被称作“皮袄”,最为昂贵。《金瓶梅》第四十六回,吴月娘带着一众妾室,到自己娘家吃酒,因天降大雪,月娘让小厮回去取皮袄,一时间,天寒地冻的清河县,成了贵妇炫耀资财的舞台。富有的吴月娘、孟玉楼、李瓶儿都穿上了皮袄。手头拮据的潘金莲却没皮袄,这件事深深伤害了她的自尊心。李瓶儿去世后,潘金莲向西门庆求来了李瓶儿的皮袄,引得西门庆说:“他那件皮袄,值六十两银子哩,油般大黑蜂毛儿,你穿在身上是会摇摆。”据学者张准推断,书中对金钱消费的描述基本符合万历年间的情况,当时1两白银的购买力约为现在的450元人民币,以此推算,李瓶儿的皮袄在2.7万元左右,着实是一件价格不菲的高档女装。

月白暗花纱比甲,明,孔子博物馆藏

或许对于大多数明朝人而言,半袖服装的历史与演变路径早已面容模糊,难寻踪迹。正如在此后的悠悠岁月里,它继续容身于世事辗转中,不断变换着样貌。回望一件小小女装的来时路,我们看到的并非只有服装的演变史,也探析了中华文化的薪火相传。

(参考文献:沈从文《中国古代服饰研究》;孙机《中国古舆服论丛》;张玲《东周楚服结构风格研究》;王方《汉服的形成——东周秦汉服饰的考古学研究》;湖北省荆州地区博物馆《江陵一号马山楚墓》;张准《<西游记>与<金瓶梅词话>中的货币与物价状况比较研究》等)