周渝 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

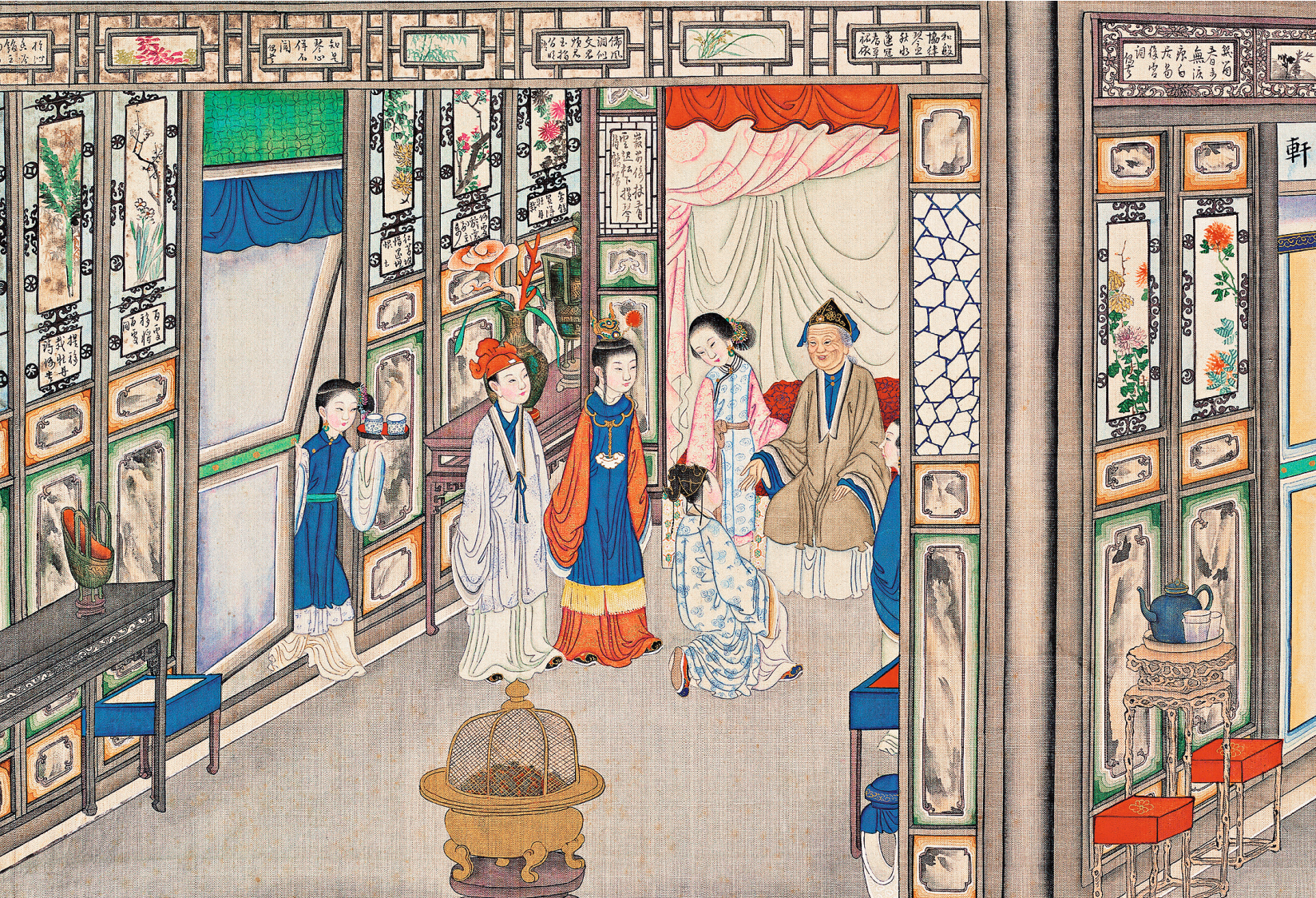

《红楼梦》第八回“晴雯笑帖绛芸轩匾 宝玉领秦钟拜贾母”,清,孙温。图中贾宝玉穿着一件石青色排穗褂,其形制为对襟、无袖,下摆处有一排流苏装饰。这种排穗褂在清代是一种戏衣,其原型来自明代的罩甲

在经典电视剧《红楼梦》(1987版)里,观众总能看见贾宝玉穿着一件酡红绣金团花无袖圆领袍。这件服装很特别,它是衣袍最外层的圆领无袖衣,穿上后显得人挺拔。观众把这件具有标志性的衣装称为“贾宝玉的红马甲”。此后20多年,以“圆领马甲”为蓝本设计的服饰在中国古装剧里频频出现,如《少年包青天》里的公孙策,《雪花女神龙》里的欧阳明日等角色,都穿上了配色不同的“圆领马甲”。一般而言,影视剧服饰设计都源于真实存在过的古代服饰,所以这款穿起来既显英气,又不失儒雅的戏装是历史上哪个时期流行的服饰?恐怕没人能回答,因为阅遍我国古代几千年主流男装,虽然不乏各式圆领袍与各类半袖、无袖衣,偏偏找不出这种无袖圆领袍来。

我们还是回到贾宝玉身上,通过他来寻找“红马甲”的历史源流。查阅《红楼梦》原著,的确能找到一段最接近该服饰的描述,说宝二爷“穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖,束着五彩丝攒花结长穗宫绦;外罩石青起花八团倭缎排穗褂;登着青缎粉底小朝靴”。这里的“石青起花八团倭缎排穗褂”虽然颜色与电视剧不一致,但的确是罩于最外层的衣物。可清人笔下的“排穗褂”乍看和电视剧里那种无袖圆领袍一样,仔细对比却有不小差异。清代画家孙温所绘《红楼梦》里有贾宝玉穿着石青色排穗褂的形象,这件服饰的形制与电视剧中相似,但有两个明显区别:第一,电视剧里的酡红绣金团花无袖圆领袍为套头穿法,体衣为一整片布料构成,而孙温笔下的排穗褂则是明显的对襟款式,衣服正面的剪裁是一分为二的;第二,孙温所绘石青色排穗褂下摆处有一排流苏作为装饰,而电视剧没有,这排流苏装饰品就是“排穗”之名的由来,也更贴近原著描写。

黄色缎绣排穗褂,清代宫廷昆剧戏衣,现藏美国明尼阿波利斯艺术学院

在清代,排穗褂是一种戏曲服饰,现藏美国明尼阿波利斯艺术设计学院的一批清廷宫廷昆曲戏衣里,就有一套黄色缎绣排穗褂,特征为对襟、无袖,下摆有一组黄色流苏装饰。所以这种活跃于清代戏台上的服饰,是否也曾出现于现实生活中?

万历的“铁马甲”

贾宝玉虽沉迷于诗文,但在原著中他几乎没有以传统宽袍大袖、文绉绉的士人装束出现,而大多以明清戏曲中英武小生、小将常穿着的服饰为主,即使身穿蟒袍,文字也会强调形制为箭袖,这可能与贾府老一辈以军功立家有关。所以,宝玉罩于最外层的“褂”在清代戏曲装中除了排穗褂,还有一种形制与之高度相似,但常用于武将穿着的戏衣——“排穗铠”。

明清之际,因清廷易服政策导致服饰风貌巨变,但清代的戏曲服饰与生活服饰不在同一体系,戏装反而能找到很多与前代服饰的渊源。例如排穗铠就源于明代一种礼仪性的军戎服饰。比较清晰的形象,可以参看展现明万历年间皇帝出行与回銮的《出警入跸图》,万历皇帝身上的华丽对襟铠甲,就是后世戏台上“排穗铠”的历史原型。画中万历皇帝头戴抹金凤翅盔,缀有金饰的头盔正中嵌有一尊真武大帝坐像,盔顶带有盔旗。他身披鱼鳞叶对襟甲,甲身左右两侧饰有升龙,双肩皆饰有金龙纹,下缘处缀有双层彩色排穗。

《出警入跸图》里身穿对襟铠甲的万历皇帝

尽管万历皇帝的双臂还装备了形似皮皮虾的铁环臂,但这种环臂是单独装置,并非与身甲一体。从其他一些未佩戴环臂的着甲侍从身上的铠甲推测,可以得知万历皇帝这套甲的基本形制为对襟、无袖、方领,形同一件长“马甲”。但要注意的是,在明朝,“马甲”这个词还未用来形容人穿的服饰,而是指马披的铠甲。尽管此时马铠早已衰落,消失于战场,但仪仗场合仍然能见其身影。例如《出警入跸图》里,万历皇帝的坐骑披上了简单而精致的马甲,主要作为装饰和礼仪之用。万历这套华丽甲胄在《明会典》中并无记载,他驾崩后也没有一同带进陵墓,成了只有孤证的神秘装备。

明定陵出土文物数量多达3000余件,包括服饰、丝质面料、玉带、珠宝、金锭、银锭等各类宫中实用物品。此外,在随葬器物的巨箱内,还发现了万历皇帝的兵器,包括头盔、甲胄、宝刀、弓箭等等,种类丰富。其中有一领甲胄,虽然结构要简单得多,但外观看起来与后世的马甲样式更接近。这件“明神宗铁甲胄”出土于定陵X20号器物箱中,刚被发现时,甲胄已经严重锈结成一片,且略有残缺,由于表面锈迹严重,金饰件也大量脱落,细节已难以辨认。后经文物工作者精心修复,才逐步弄清楚这套甲胄的基本形制以及部分饰物。

修复后,这领铁甲形制非常简单,甲衣通长68.7厘米,胸围104厘米,领口左右宽14厘米,前后长9.5厘米。主甲如同一件背心,前胸两块护心镜,后背为一块,前身是各由左右两边对称的单块组成的对襟形制,后背为另一左右对称的整块,顶排两侧与前身的左右肩相接,下段两侧与前身下段两外侧对应处以织带连接。其实如果不考虑这领铠甲的金属材质,它看起来就是一件小马甲。

明代对襟铠甲以及仪仗马铠复原照。这种人甲的左右甲身完全对称,以正中纽扣或系带固定,便于穿搭。马铠仿造《出警入跸图》里的马铠进行复原,在明代马铠基本不见于战场,主要作为仪仗之用

我国男装服饰体系里,有相当一部分服饰的设计源自铠甲,较典型的如盛行于南北朝时期的裲裆衫,其形制就根据裲裆铠发展而来。除了裲裆外,还有一种形制的铠甲不仅源远流长,而且也深深影响了后世服饰的设计,它就是对襟式铠甲。

对襟式铠甲为何流行

以穿戴方式而论,我国铠甲在胸甲、背甲皆齐全的情况下,主流穿法上分两大类:一类为挂肩式穿法,如裲裆铠,这种铠甲对胸、背部分的防御皆为一个整体,依靠肩带将两片铠甲披挂在身上;另一类是对襟式铠甲,这种铠甲的左右甲身完全对称,以正中纽扣或系带固定,便于穿戴。

早期考古图像资料里,对襟式铠甲出现频率远不及裲裆式铠甲,在秦陵兵马俑身上展现了多款当时的铠甲,却无一例为对襟式,可能在皮甲为主流的时代,甲片相对较大,若制成对襟式不仅增加工序,而且防御效果也不好。到汉代,冶铁术进一步升级,尤其是西汉中期以后,用生铁“炒”成熟铁或钢的新工艺——炒钢法,大大简化了锻打渗碳的工序,使大量产钢成为可能。在铁制武器普及的时代,汉朝人意识到,将士身上的甲,一定要又硬又密,否则跟敞胸露怀没什么差别。于是同等身形下,汉代铠甲的片数越多,甲片自然越小。小,并非因为材料受限。这么做,一来能有效减少单甲片的受力面积,提升甲胄的抗打击力;二来,甲上身后,会更加柔软、灵便。这就为对襟式铠甲的出现提供了技术基础。

从出土甲胄看,绝大多数汉铠开襟不在前胸,但出土于满城汉墓的刘胜甲是个例外,这套铠甲为方领口,前胸对开襟,穿上之后,以细线作为扣连,是唐宋之前为数不多的对襟式铠甲。此后数个世纪,出于对防护力需求越来越高,铠甲形制也出现较大变化,但基本都是以裲裆铠作为基础,再加上披膊、护颈、腿甲、臂甲等装置,直到唐宋时期,对襟式铠甲都不是主流。但此时,武将还会在甲胄外面穿一件对襟衫,这种服饰称为“绣衫”,可能与南北朝时期将士在铠甲外穿披袍的原理一样,是为避免铠甲被太阳暴晒发烫和阳光照射反光暴露位置,而且这种穿法也让铠甲更具层次感。铠甲加绣衫被称为“衷甲”,在唐代已有文字记载,宋代留下的图像资料中能普遍见到。至南宋时,衷甲越来越宽大,使得厚重威严的铠甲也不失风雅飘逸。

对襟式铠甲真正成为主流的时代是明朝。原因主要有两方面,其一是政策影响,朱元璋建立明朝后,详细制定了一套衣冠制度,其中规定骑兵、骑吏穿“对襟衣”。《明太祖实录》载“洪武二十六年(1393),禁官民步卒人等服对襟衣,唯骑士许服,以便于乘马故也,其不应服而服者,罪之”。可以看出,在明初衣制里,穿着对襟衣与骑马这样的戎事相关,对明代铠甲制式很可能会产生影响。其二是明代处于冷兵器向热兵器战争过渡的重要时期,在火器兴起、军队对甲胄需求量增大等条件下,传统金属札甲遭到巨大冲击,而铁片更大、制造更为方便的布面甲迎来了鼎盛时代。与传统札甲不同的是,布面甲不需要通过甲绳将甲片一片一片的编缀,而是将较大甲片按顺序固定于布制甲衣之内即可。布面甲在元代已出现,多是套头式穿法,到明代布面甲广泛使用后,基本改成便于穿脱的对襟式。

明代对襟布面甲有三种穿搭形式。第一种是全副武装,如《平番得胜图》里军士形象,佩戴头盔,脖子处有护喉装置,身体为对襟无袖式长款布面甲,两臂带有铁环臂护具,脚穿马靴;第二种为半武装状态,如《蓝章战功图》里军士形象,他们头戴“勇”字盔,身穿方领口对襟半袖布面甲,手臂无护具,下身打绑腿、穿草鞋;第三种为轻装状态,如《倭寇图卷》里的明军士兵,他们头上甚至只缠了块头巾,从头顶发髻至颈部包得严严实实,上身穿了对襟衬袄或胖袄,下身为裤子和行縢(绑腿)。这里出现的对襟胖袄、衬袄实际上是一种厚棉衣,这种结构的戎服与后世对襟马甲已非常接近,尤其是与后世清军、太平军等穿着的马甲式对襟号衣可能存在一定渊源。

(左) 《丰山恩荣次第图》 (局部),明,现藏中国国家博物馆。图中主人公丛兰穿着一套对襟背心式鱼鳞甲,腿部加了皮制护甲。这种铠甲形制上与定陵出土的万历铁甲一致,应是当时主流制式 ;(右) 《平番得胜图》 (局部),明,现藏中国国家博物馆。该图中出现大量身穿布面甲的明军将士,这些布面甲为对襟、无袖形制,但全装状态的骑兵会在两臂加上铁环臂

对襟式铠甲在明代大量涌现,除了制作相对便利的布面甲,传统札甲也受到这种形制影响,出现大量对襟、无袖式的铠甲。从抗日名将李如松的戎装像可以看到,他身上所穿的铠甲虽然是鳞状札甲,但形制上完全是一件对襟背心;现藏中国国家博物馆的《丰山恩荣次第图》里,有表现主人公丛兰披甲骑马的形象,他所穿的铠甲与李如松相似,也是一套对襟背心式鱼鳞甲,腿部加了皮制护甲。这些铠甲形制上与定陵出土的万历铁甲一致,应是当时主流制式。同样的证据在《出警入跸图》里也能找到,除了万历皇帝,大量仪仗人员穿着无袖、对襟的鳞甲或布面甲,区别在于甲身有长有短。

对襟式铠甲盛行也促使明代戎服体系里一种更为轻便服饰开始由上至下地推广开来,明人称之为“罩甲”。

罩甲衣制之谜

确切地说,明代的罩甲才是贾宝玉排穗褂的历史原型。罩甲基本款式为对襟、无袖或短袖,衣身两侧和后部开裾,便于骑马和运动。美国旧金山亚洲艺术博物馆藏有一件万历二十三年织金罩甲,其特征为方领、无袖,胸前左右各有一个织金卍寿纹,下部左右各有一条织金大升龙。通过对比,会发现这件罩甲形制与当时流行的对襟铠甲高度相似,两者的关系很可能如同裲裆铠与裲裆衫一样,借鉴了甲制上的设计,改变材质,将铠甲改为便服。

晚明时期宦官刘若愚在其编著的宫廷杂史《酌中志》载:“罩甲,穿窄袖戎衣之上,加此束小带,皆戎服也。”明确说罩甲属于戎服体系。从功能而论,罩甲又分实战用罩甲和日常罩甲两种,前者缀金属甲片以增强防护,属于铠甲;后者纯以织物制成,属于服装。万历时期名臣吕坤在上疏里提到一则重要信息,说边军“须臾更来皆罩甲”,并解释“凡临阵皆暗甲,而以衫罩之”,可见罩甲功能已由实战防护转向装饰性用途。值得注意的是,同时期日本战国武将亦流行穿着无袖“阵羽织”,两者在外形上有相似之处,以至于黄遵宪在《日本国志》里指出此即“罩甲”。

“罩甲”这个名称见于明确记载是明武宗时期,而且大量文献表明,此时罩甲使用范围显著扩大。如《明史》记载,正德十一年(1516)阅兵时“诸营悉衣黄罩甲,泰、琮、周等冠遮阳帽,帽植天鹅翎”。另有清人撰写的《武宗外纪》载,正德年间“时诸军悉衣黄罩甲,中外化之,虽金绯锦绮亦必加罩甲于上。市井细民无不效其制,号时世装。两厅诸领军则于遮阳帽上拖靛染天鹅翎,以为贵饰,大者拖三英,次二英。”

《武宗外纪》虽然不属于正史,但记载这些现象在明代文献也能找到印证,应是有所出。当时明武宗大肆推广罩甲,引发社会效仿风潮,以致“市井细民,亦皆披化之。其后巡狩所经,督饷侍郎、巡抚都御使无不衣罩甲见上者”,不仅官员穿、边将穿,就连老百姓也纷纷效仿。《皇明从信录》甚至记载囚犯着罩甲示众的场面。还记得明太祖朱元璋禁止非骑士穿着对襟衣的规定吗?时隔一百多年,如今皇帝带头违制,从官场到民间僭越成风,人民在穿衣问题上早已不像明初那般拘谨。正德年间出现过“紫花罩甲”禁令,是因民间大量使用违禁色彩,导致朝廷于正德十六年(1521)颁布关于罩甲服色的禁令,从另一层面看,服色禁令实质上默认了罩甲在民间的普及。

这种甲制在明清文学作品中也多有记载,如《西游记》中黄风怪就穿着淡鹅黄罗袍罩甲作战;《绿野仙踪》《女仙外史》等清代小说中,均有对罩甲的详细描述,足见其在当时社会认知度颇高。可它的起源,却是一笔糊涂账,至今未能定论。先看明朝人自己的说法,明代文人李诩在《戒庵老人漫笔》里这样记载:“罩甲之制,比甲稍长,比袄减短。正德间创自武宗。”考虑到李诩生于正德年间,死于万历年间,属于当代人写当代事,加上明武宗朱厚照特立独行的性格特征,此说颇具可信度。

《明宣宗射猎图》 (局部),明,绢本设色,现藏故宫博物院。明宣宗所穿服饰通常被认为是一套罩甲,但也有观点认为是一种对襟衣,属于明制罩甲的前身

可问题随之而来:宣德年间宫廷画师商喜创作的《宣宗出猎图》与《明宣宗射猎图》中,明宣宗朱瞻基穿着黄色方领对襟服饰,脚穿白靴,头戴皮毛帽,那种对襟衣显然也是一件罩甲,宣宗时代比武宗要早数十年,如果说罩甲创于明武宗时期,那么明宣宗穿的那件无袖对襟衣又是什么?

马甲前身

《宣宗出猎图》里,明宣宗所穿的对襟衣为鹅黄色,有方领、无袖等罩甲也具有的特征,所以很多研究者也将这件服饰称为“罩甲”。但也有观点认为,宣宗所穿对襟衣并非罩甲,而是罩甲的前身,而且在明朝之前这种对襟衣就已存在。它在《元史》里被记作“比甲”,而且《元史》还将“比甲”发明权明确为元世祖忽必烈的皇后察必,记载她“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦无领袖,缀以两襻,名曰比甲,以便弓马,时皆仿之”。

这里说的“比甲”明确为骑射服装,与后来明代女装中流行的比甲有些区别,反而更接近对男装罩甲的描述。可《元史》的说法可信吗?其实真要按形制特点来考证起源,甚至还能将这种对襟衣的时间推到更早的宋辽金时期。南宋画家陈居中所绘《鞑靼狩猎图卷》,鞑靼实则对应的是当时的金国,画中所表现的是当时金人狩猎的场景。图中骑在马上狩猎的金国人已穿上颜色各异的对襟衣,而且这些对襟衣还分全袖款和半袖款,一些半袖对襟衣的形制与后来明宣宗那套已非常接近。

/《鞑靼狩猎图卷》(局部),南宋,陈居中。图中骑在马上狩猎的金国人已穿上颜色各异的对襟衣,而且这些对襟衣分为全袖款和半袖款,一些半袖对襟衣的形制与后来明宣宗那套已非常接近

《鞑靼狩猎图卷》创作的时间比明正德年间要早几百年,这也是罩甲起源难以确定的原因。首先是文献有冲突,明正德创制说和元代创制说都见于记载;其次是图像资料与文献无法印证,类似形制出现在更早的时代。有理由相信,这种骑射便服经过辽金时期的流行和推广,因其功能性必然被蒙古人所继承。尽管《元史》记载“比甲”发明人之说不足为信,但这则记载还是能说明这种服饰在蒙古族群中的流行程度。到明代洪武年间,朱元璋制定服饰制度时,还将对襟衣规定为骑者才能穿着的服饰,后来明宣宗所穿的应该也是这种对襟衣。

“正德创制说”也非毫无根据。李春雨、陈芳在《明代罩甲考释》一文中梳理了这种对襟衣的发展和流变,通过对比剪裁方式,他们发现正德以后出现的罩甲的确有变化。此前这种半袖或无袖的对襟衣多为上下拼缝,对襟直领,前短后长,腰间打褶,穿上之后方便进行骑射、狩猎等日常行动。但中晚明时的罩甲为上下通裁,这样的剪裁能够增大下身的活动空间,同时采用开衩的方式方便行动。这样的裁剪方式比宣宗时期更加简洁和节省布料,而这种转变始于正德时期。

明代罩甲穿着效果图,参考《明宣宗射猎图》里朱瞻基所穿的对襟衣和万历时期罩甲实物进行复原,穿于曳撒袍、贴里袍之外,有方领、无袖等特征

罩甲在中晚明出现频率极高,现藏上海博物馆的一组明代彩色釉仪仗俑队,不仅骑马者有多名身穿罩甲,后面步行队伍里也有不少身穿朱红色罩甲的人俑;出土于贵州省遵义市播州区团溪镇杨辉墓内的一组彩色釉仪仗俑队,出现了黑色罩甲和绿色罩甲。至于绘画作品,除了前文提及的《出警入跸图》等宫廷画作,在民间文学作品插画里,也出现大量身穿罩甲的人物,尤其是反映世情的小说插画里,着罩甲者的身份主要是官府衙役一类的差吏。

到清代,明制罩甲演变为戏台上的排穗褂或排穗铠,但变种后的“罩甲”却被视为清朝马褂前身。清代训诂学著作《证俗文》记载:“今之罩甲,即对襟衣,案对襟衣便于骑马,今俗谓之马褂。其罩甲之制,状类一同,而其边有缘,中有题识,武士之服也。”马褂在清初的确仅作为军服,康熙末年开始在民间流行,雍正后发展为各阶层通用的常服。不过清代的马褂又包括长袖款和无袖款,后者又称为“马甲”。结合明制罩甲对襟、无袖的特征,说它是马甲的前身或许更准确。

多元化的半臂衣

为何追溯罩甲发展历史,其起源始终难以定论?有个重要原因就是中国历史上出现这类服饰太多。罩甲有两个主要特征,其一是对襟,其二是无袖或半袖。若将两个特征分开来看,最早能追溯到商代,如商朝妇好墓出土的玉跪人俑所穿的就疑似一件对襟长衣(也有观点认为是V领衣);徐州北洞山汉墓彩绘陶俑里,有明显穿着对襟服饰的军士俑。半袖款服饰同样出现得很早,1964年北窑庞家沟出土的西周人形车辖,人物所穿的虽不是对襟衣,但明显为一件半袖款服饰;山东章丘女郎山战国墓也出土了穿着明显半袖服饰的女俑。

即使明朝人的视角下,当时流行的几种穿于袍服最外层的对襟式罩衣,都有悠久的沿革历史。明人将带整条袖子的对襟衫称为“披风”或“大氅”,两者名称会出现混用,但大体形制一样,只是披风男女装皆有,而大氅专指男装。到晚明时期,大氅成为男装体系里常见的一种罩衣,特点为对襟大袖,整体宽大且有系带,士人喜欢将其作为便服穿着。早在宋代,大氅这种款式就为文人所青睐,宋徽宗还穿着它抚琴。它的来源主要有两种,一说是由道教鹤氅演变而来,也有人认为是军戎服饰里套在甲胄之外的绣衫演变。明人认为“今之披风”与两宋时期的“褙子”有沿革关系,而宋人高承编撰的《事物纪原》记载“秦二世诏衫子上朝服加背子,其制袖短于衫,身与衫齐而大袖,今又长与裙齐,而袖才宽于衫,盖自秦始也”,将褙子这种对襟衣出现的时间上推到秦朝。

“半臂”情况也与披风、大氅差不多,《事物纪原》考证其起源于隋炀帝时期宫廷内官所穿的一种服饰,唐朝建立后,唐高祖“减其袖,谓之半臂”。到明代,半臂类服饰在男装里也出现多种款式,就以对襟加半袖这一款式来说,出现了与无袖罩甲稍有区别的半袖罩甲;日常服饰里,也有一种结构与披风相似,但为半袖或无袖结构的罩衣非常流行。明代画家谢环所绘《香山九老图》虽是讲唐人之事,但人物服饰则是按宋明文人的穿搭风格,里面不仅能看到头戴东坡巾、身穿大氅者,还能看到头巾上簪花,穿半臂衫的人物。在明代另一位画家周臣笔下的《香山九老图》里,对襟半臂衫的呈现更为清晰。图中一位站立者,穿交领、右衽的广袖袍服,外层罩一件面料轻薄的朱红色对襟半臂衫,中间以细带固定,半臂衫的长度短于里面穿的交领袍。

《香山九老图》 (局部),明,周臣。图中位于左侧的人物穿着交领、右衽的广袖袍服,外层罩一件面料轻薄的朱红色对襟半臂衫,中间以细带固定,半臂衫的长度短于里面穿的交领袍

成书于晚明的百科式图录类书《三才图会》里,关于“半臂”配图有半袖款和无袖款两种。与戎服色彩较强的罩甲不同,这种“半臂”通常与道袍、直身等便服搭配,显得儒雅飘逸,更像是一种体现文人风雅的服饰。不过该书又记载“半臂,俗名搭护,文名背心”。背心比较好理解,但这里提到的“搭护”之名看起来就很陌生,这又是一种什么服饰?

所谓“搭护”,源自蒙古语“daqu”,是元代建立前就在蒙古族群里流行过的一种半臂服饰,又译作“搭忽”“搭胡”“答忽”等。与对襟半臂衫不同的是,搭护的穿着方式以交领为主。据《蒙古秘史》记载,早期的搭护是一种皮袄,蒙古贵族穿黑貂搭护或银鼠搭护,平民则通常穿羊皮制成的搭护。既然是皮袄,首要功能肯定是保暖,但为什么又制作成半臂形式呢?这与蒙古人的生活方式有关,原理如同前文提到的对襟半袖戎服,是便于人们骑射、狩猎而设计。

明制半臂披风穿着效果图,这种服饰在中晚明时期较为流行

元代时,搭护传入汉地,汉人在效仿这种形制的同时,也根据需求改变了材质,做出棉搭护、锦搭护等款式。元杂剧中频繁提及这种服饰,说明其在汉人百姓中的普及度之高。元代缂丝《大威德金刚曼荼罗》里,出现了元明宗与元文宗身穿织造搭护的形象,也说明蒙古贵族建立政权后,搭护不再限于皮袄范畴。明朝建立后,搭护这种衣制也被沿用,贯穿整个明代,中晚明后变为内衬。孔府旧藏明代服饰里,有一件明制白罗搭护,基本形制为交领、右衽、无袖,两侧开裾至腋下,衣领加白绢护领,胸、腋襟处缀以2对系带,左腋内侧亦缀一对系带。尽管文献里对搭护的定义比较混乱,如《三才图会》仍将其归为“皮袄”类,但后世考据文献普遍采用“半臂衫”定义,强调其短袖或无袖特征。

从罩甲到半臂,再到搭护,这些无袖或半袖服饰在设计之初,多是出于功能考虑,既能让身体核心保暖,又能便于骑马或劳动。到明代,这些半袖衣衫在审美上也得到人们认可,成为文人雅集时常出现的一种穿搭风格。清初,汉人服饰被清廷明令禁止,但半袖、无袖服饰的设计,却转移到清代旗人男装体系里,诞生了一种穿于袍服外的无袖短衣——“马甲”。