周渝 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

隋代裲裆铠穿戴效果复原照,参考南北朝至隋代的武士俑进行穿搭。左图为隋代将领轻装状态,将领头戴平巾帻,身穿袴褶,外披明光式裲裆铠,拄剑而立,其身后士兵着隋唐时期步兵铠 ;右图为全装状态,将领装备上冲角盔、护颈、披膊等铠甲,按盾而立。保护身体核心的裲裆铠是当时铠甲的基础装备,较复杂的铠甲大多在裲裆基础上增加身体其他部位的防护

梁大通三年(529)四月,来自北方的捷报让满朝文武大为振奋——白袍将军陈庆之的北伐军一路势如破竹,虎牢守将尔朱世隆闻风丧胆,弃城而逃。洛阳城内已有童谣传唱:“名师大将莫自牢,千兵万马避白袍。”紧接着,北魏皇帝元子攸渡河北逃,受陈庆之护送的北魏宗室元颢入主洛阳,北伐之役的战果达到巅峰。然而一入洛阳,陈庆之就被这座故都的衣冠风貌所震惊。自东晋南渡以来,南朝一直以华夏正统自居,在南朝人的想象中,被胡人长期霸占的北方早已礼崩乐坏、衣冠断绝。可洛阳人的衣冠礼仪却颠覆了陈庆之的认知,以致他发出感叹:“吾始以为大江以北皆戎狄之乡,比至洛阳,乃知衣冠人物尽在中原,非江东所及也。”

令陈庆之自叹不如的北魏衣冠究竟长什么样?文献没有详说,但考古成果或许可为我们解惑。洛阳博物馆内藏有一组北魏仪仗俑,出土于洛阳市郊区盘龙冢村南元巶墓,北魏常山文恭王元巶死于陈庆之入洛阳一年之前的河阴之变,其墓葬中仪仗俑呈现的几种衣冠样式代表着当时北魏服饰风貌,自然也是陈庆之所能见到的样式。这些陶俑的服饰不是刻板印象中胡人喜欢穿的小衣窄袖,颇有汉家衣冠褒衣博带的风貌。其中一些陶俑最外层还穿着一种由前后两片组成、用肩带相连、无袖的坎肩式服饰,如果要用通俗易懂的词汇来形容,其款式类似后世的马甲或背心。不过,南北朝正处于“甲骑具装”的鼎盛时代,“马甲”还是专指马的铠甲。尽管距离“马甲”词义转换到人的服饰之上,还要等1000多年,但不妨碍当年北魏洛阳城里,这种无袖坎肩式的服装大行其道。它的正式名称,叫“裲裆衫”。

谁是裲裆推广者

裲裆衫形制特别,既不同于秦汉服饰风貌,后世也不多见,又因多见于北朝,以至于有人认为这是一种鲜卑服饰。但事实并非如此。山西大同博物馆内,有大量出土的北魏早期墓葬,能够反映鲜卑服饰的陶俑或壁画,可以清楚看到,早期鲜卑胡服样式的确是文献中形容的短衣窄裤,而且为应对北地风沙,往往还会佩戴风帽。北魏平城(今山西大同)时期的墓葬里,没有找到一例身穿裲裆衫的陶俑,可见当时鲜卑人并不穿这种服饰。但出土于北魏洛阳时期的墓葬中,身穿裲裆衫的陶俑、壁画、砖画数量暴增,随处可见,甚至影响到东魏、西魏乃至后来北齐和北周的墓葬人俑。其实,这种衣冠风貌的巨变与北魏史上一次重大事件相关——孝文帝改制。

身穿裲裆衫的北魏仪仗陶俑,出土于洛阳市郊区盘龙冢村南的元巶墓,现藏洛阳博物馆。这种装束在北魏迁都洛阳后开始大量出现

太和十八年(494)十二月二日,北魏孝文帝拓跋宏下诏禁止自己统治区域里的人穿胡服,令鲜卑人和北方其他胡人一律改穿汉服,朝廷文武百官的朝服改为汉人宽袍大袖、交领右衽的形制。衣冠之易只是孝文帝改制之路的开始,随后这位鲜卑皇帝索性连姓都不要了,拓跋宏成了元宏,国子学、太学、四门小学等汉化机构相继在洛阳城设立,从服饰到语言、习俗、籍贯乃至姓氏,鲜卑全盘汉化,此举无论在政治史还是服饰史上,都是空前之举。

位于河南龙门石窟宾阳中洞东壁上的《帝后礼佛图》,是北魏宣武帝为父母孝文帝和文昭皇太后祈求冥福而制的浮雕,作品上的皇帝即北魏孝文帝元宏。无论帝王还是随从,都穿着广袖飘飘的汉式衣冠,头戴纱帽,足登高头大履,与《洛神赋图》中曹植等人的服饰高度相似。故而《帝后礼佛图》也算是孝文帝以身作则改制易俗的历史见证。当然,北朝的衣冠之变并非一蹴而就。自西晋永嘉之乱后,北方先后建立了多个少数民族政权。有意思的是,在接受汉文化态度上,鲜卑政权似乎比其他诸多胡人政权要更早,《魏书》甚至附会鲜卑人为黄帝子孙,又载太武帝拓跋焘“起太学于城东,祀孔子,以颜渊配”,有以中原正统帝王自居的派头。

十六国至北魏初期,鲜卑人披发左衽,衣冠习俗完全异于中原,被汉人称为“索虏”。但到道武帝拓跋珪执政时期,已经开始转向汉人的束发习俗,天兴元年(398)诏“命朝野皆束发加帽”;天兴六年又“诏有司制冠服,随品秩各有差。时事未暇,多失古礼”。尽管这些改制收到的实际效果不大,但长期向汉文化靠拢的尝试也为孝文帝改制奠定了基础。

裲裆衫(又作两当)是北魏改制后,北朝服饰考古成果里出镜率最高的服饰之一,而且北朝人物身穿裲裆的图像资料远超南朝,这也难怪此前有人将裲裆衫误认为鲜卑服饰。不过从文物来看,南朝早在刘宋时就出现了身穿裲裆衫的人物,河南省邓县(今邓州市)张村西南南朝画像砖墓中出土《守门武士》,就是身穿褶衣,外罩裲裆,拄长刀而立的形象。此并非孤例,出土于江宁东善桥砖瓦一厂南朝墓的画像石,也有身穿大袖衣,外罩裲裆衫,拄剑而立的门吏形象。此墓时代为南朝末期,证明裲裆衫这种服饰也贯穿整个南朝。

(左)身穿裲裆衫的北齐文吏俑,现藏中国考古博物馆 ;(右)南北朝时期裲裆衫穿着形象复原照,从考古图像资料来看,当时裲裆衫常与平巾帻、袴褶搭配,右方者所穿的是北魏时期常见的方形裲裆衫,左方者穿着的则是南北朝后期至隋唐时常见的圆弧形裲裆衫

可为何北朝文物里裲裆形象远高于南朝?两个主要原因,其一是南北朝时期出土的文物中,北朝俑数量远高于南朝俑,而人物穿裲裆的形象大部分体现在陶俑身上;其二是风气的影响,南朝的皇帝多是武家出身,不重礼法,衣冠习俗多沿革于两晋。虽然南朝诸帝时不时会下达禁奢令,但对于日益弥漫的奢靡之风根本无法遏制。宋、齐、梁、陈皆为短命王朝,政局动荡,连皇帝也如走马灯一般轮换,鲜有善终,更何况生活在水深火热中的黎民百姓。人生的无常也让人们将生死看淡,即便贵族子弟也是今朝有酒今朝醉,以至“乐器服玩,并皆珍丽,妓妾亦盛饰”,养成一种尽情享乐的病态心理。加上南方气候比较炎热,宽松的袍服成为主流,梁代颜之推描述当时士大夫出行时“皆尚褒衣博带”,而像裲裆衫这种显得更严肃的服饰,很可能在礼仪场合才会被穿着。

裲裆衫源自南朝汉服体系,但将它大力发扬的地方却在北朝,北魏孝文帝就是一位重要推广者。

内衣外穿的产物?

裲裆为何在北方如此风靡?这与北魏改革派的政治主张有关,他们急于改制,在服饰这种具有符号意义的事物上会格外下功夫,即使用力过猛,也要迅速使风气为之一新。例如孝文帝诏令中“禁胡服”所说的“服”并不单指衣服,而是包括服饰、冠、发饰等一整套衣冠体系。

既然要否定旧体系,那么就得有一套新的衣冠体系来替代,因此负责改制设计的贵戚冯诞组建了一个“设计师”团队参与改制,其中包括当时著名的大儒游明根、高闾,工程师蒋少游等人。此外还有一位叫刘昶的人身份更为特殊,他是南朝宋文帝刘义隆的第九子,因遭暴君刘子业迫害,逃亡北方寄身北魏,刘宋政权灭亡后,刘昶一直对故国念念不忘。这样一位“条上旧式,略不遗忘”的人,对于南朝的衣冠再熟悉不过。正是这批人共同研究近6年时间,北魏终于效仿南朝服制,出台了一套完整的衣冠体系。

绯罗绣裲裆,出土于甘肃玉门花海毕家滩26号墓

元宏在北魏推行的这套效仿汉人的衣冠制度在短短几十年间就上下推行得十分到位,甚至在之后一场政变中起到重要作用。元宏去世后,其子元恪即位于鲁阳(今河南鲁山),政策上继续巩固汉化基础。这也就不难理解陈庆之北伐进入洛阳后,会被这里的衣冠风貌所震撼。据载陈庆之回到南方后常穿着洛阳服饰,竟然在建康风靡一时。在北方,即使后来北魏分裂,东魏政权实行鲜卑本位政策,也未能影响裲裆在东魏、北齐政权高频率出现。所以裲裆衫算得上是当时南北交融,“万里同风”的一种标志性服饰。但有人一定会疑惑,裲裆衫并非自古有之,即使对比文物,也会发现它与两汉时期的衣冠风貌相去甚远,那么它究竟是如何来的?

溯源文献,“裲裆”之名在汉代就已出现,汉末刘熙所著《释名·释衣服》明确记载:“裲裆,其一当胸,其一当背也。”基本形制为前、后两片衣襟,一片当胸,一片当背,无领无袖。裲裆亦作两裆、两当,不仅写法多,材质、用途也不一样,也正因如此,导致后世对南北朝裲裆衫的沿革推测出现了截然不同的两种观点,一种观点认为它是内衣外穿的产物;另一种观点认为它是由铠甲发展而来。

内衣外穿说认为,《释名》记载裲裆时将它列于中衣之后,帕腹之前。根据文献记载分类排列推断,裲裆最初的确是内衣,而且在东汉就已被妇女穿着。这种服饰究竟长什么样?来自1600多年前的北方女士孙狗女,带着她的衣橱,告诉我们答案。

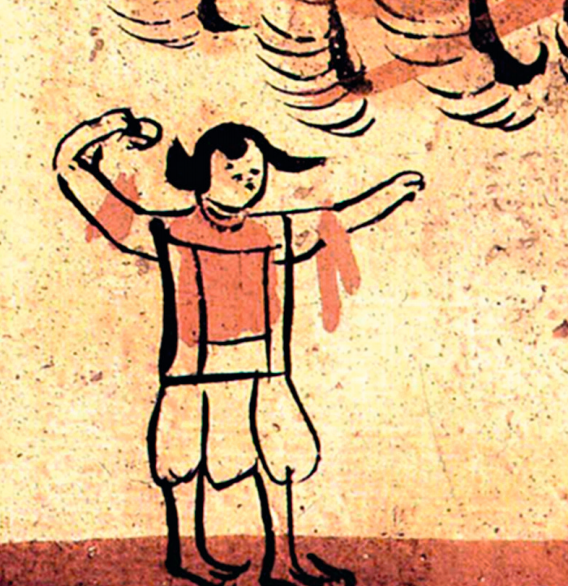

魏晋画像砖上将裲裆外穿的儿童形象,出土于甘肃嘉峪关新城 6 号墓

孙狗女生活于十六国时期的前凉,葬于升平十四年(370)。她的墓葬2002年在甘肃玉门花海镇被发现,她拥有一件刺绣裲裆衫,这里出现的“裲裆”,结构上与南北朝时期的裲裆衫有相似之处,但衣长比较短,是一种背心式样的内衣,男女皆可穿着,作用也和今天内穿背心差不多,是加强胸、背部分保暖之用。作为贴身穿的衣物,裲裆原本是私密的象征,一些心灵手巧的女子,亲自为情郎缝制裲裆,以寄托相思之情。南朝梁王筠曾作诗《行路难》一首,写思妇为远方爱人缝制衣物:“裲裆双心共一袜,袹複两边作八襊……胸前却月两相连,本照君心不照天。”由此可知,裲裆衫前心与后背共用一块布料制成。

制作精美的裲裆本是内衣,但也未必永远“不见天日”,西晋元康(291—299)末年,妇人们纷纷将裲裆穿在交领襦之外,引领了一把“内衣外穿”的潮流。例如甘肃省嘉峪关市新城6号墓《采桑图》里,就出现将裲裆背心穿于最外层的人物。然而,这种时尚潮流很快就为朝代的衰败背了锅。东晋文学家干宝的《搜神记》里出现了身穿白练衫搭配“丹绣裲裆”的人物,书里还称,内衣外穿的装束出现没多久,西晋便覆灭了,六宫才人都被戎狄所俘,正应了“内出外”的祸患。

可有意思的是,“裲裆外出”的穿搭方式,却在下一个时代占据了男人们的衣橱,成为南北朝时期具标志性的男子装束之一。但问题来了,南北朝时期所流行的裲裆衫,真是由内衣外穿这种反常风尚发展出来的吗?恐怕那些穿着裲裆衫,手持长剑,威风凛凛的北朝男儿们会不同意,因为他们有足够的理由证明,这身让人显得姿态挺拔的裲裆衫,来源于驰骋沙场的铠甲。

它从秦汉来

“裲裆”作为铠甲,最早的记载出现于何时?仍是大家熟悉的汉末三国。曹植在《上铠表》提道:“先帝赐臣铠,黑光、明光各一具,两当铠一领,环锁铠一领,马铠一领,今世以升平,兵革无事,乞悉以付铠曹自理。”这里出现一系列三国时期的铠甲名,其中提及的“两当铠”,同样被认为是后世裲裆衫的起源。

裲裆铠,顾名思义,结构与裲裆衫一样,由一片胸甲和一片背甲组成,肩上用皮革扣结,穿时在腰间系带。几乎在同时代文物里,也能见到裲裆铠(衫)的身影:1959年于四川彭县(今彭州市)太平乡出土的东汉时期击鼓画像砖上,击鼓者形象身上的服饰轮廓与裲裆衫非常相似,可惜较为模糊,无法定论。2016年7月15日,在洛阳市洛龙区寇店镇西朱村曹魏时期贵族大墓中出土的琥珀小儿骑羊串饰,该小儿身上所穿就是比较明显的裲裆铠,可以清楚看到以肩带连接前后两片铠甲(或是铠甲纹样的服饰)的结构,说明此种铠甲的基本形制在三国时期已定型。

秦代中级军吏形象复原照,头戴双板长冠,身穿背心式皮甲。秦陵兵马俑里的秦代军士出现过多种款式铠甲,而最简单的铠甲就是这种只保护身体核心部分的“背心甲”,主要为骑兵和部分军吏穿戴,它与后世流行的裲裆铠有着一定渊源

时间再往后一些的两晋南北朝时期出土的陶俑或壁画、画砖里,经常能看到身披裲裆铠的武士,有些还有坐骑。这种铠甲特点在于长度仅到腰部,而且便于双手挥动,显然是为了适应马上动作而设计。

不过裲裆铠并非凭空被设计出来的,在秦汉甲制中能找到它的渊源。有理由相信,世界上所有铠甲的最初形制,都是先保护身体胸腹这一块核心部位,后来考虑到对背部的保护,又衍生出胸背甲,这就构成“裲裆”的最初形态。秦始皇陵兵马俑出现多种不同身甲,其中一种较常见的就是背心式皮甲,这种甲又分为只护胸腹部分和前胸后背两片组成两种,主要为骑兵和一部分军吏俑穿着,这样的设计很可能是考虑到骑马需求。无独有偶,西汉时期文物里表现骑兵形象,使用的铠甲大多只有甲身,护住战士的胸腹和背部。

琥珀小儿骑羊串饰,三国(魏),出土于洛阳寇店镇西朱村的曹魏时期贵族大墓。可以清楚看到,骑羊小儿身上穿着的正是一件裲裆甲

战国后期,骑兵开始在中原推广。两汉之际是战车作战向骑兵作战的重要过渡时期,到东汉,骑兵冲击战术使用愈来愈频繁,骑兵甲也经过改进,发展成更适合骑兵运动和保护腿部的裲裆铠。裲裆铠与西汉时期只护胸腹的札甲不同,它要么自身带裙甲,要么与腿裙甲搭配,保证膝盖部分也被甲片保护。腰部之上为胸背甲,有的以小甲片编缀而成,有的则用整块的大甲片保护,小甲片一般为铁甲,大甲片多为皮甲。前后两片甲在肩部、身体两侧不相连,背甲上缘钉有两根皮带,穿过胸甲身上的带扣后披挂于肩上。

两晋南北朝,随着马具不断完善,人们掌握骑术速度提升,更容易驯服和控制马匹,并且骑马时更舒服、稳固、省力,便于长途奔驰和行军,骑兵终于彻底取代战车成为战场主角。现藏河南博物院一尊北齐时期灰陶武士俑,比较清晰展现了成熟时期裲裆铠的样式——能看到铠甲主体为甲片编缀的传统札甲,主要保护住前胸与后背,肩部有肩带相连,其腰部以下的一圈筒裙,为或用绢,或以皮革制成,这样一来既能便于骑马,又对腿部有一定的保护。

出现于汉末,在两晋南北朝时期被广为使用的裲裆铠,从形制到编缀方式都与秦汉时期甚至先秦时期的札甲有一定的沿革关系。但它的最终定型,则是为了适应新的战争形式——骑兵崛起。

隋朝甲胄的基础

两晋南北朝到隋代,骑兵的主导地位决定了裲裆铠这种铠甲的普遍性和多样性。或许有人会疑惑,裲裆铠不是就一个基本形制吗?为何还能谈得上“多样性”?

我们从几件陶俑身上找答案。山西省太原市斛律彻墓出土一批隋代武士俑,其中一尊骑马俑,战马披有铠甲,马上将士头戴兜鍪,身上穿着一件裲裆铠(鉴于头盔和马铠皆有装备,身甲应为铠,而非裲裆衫)。这件裲裆铠并非札甲,而是整个一片式的护甲,外观上与裲裆衫更相似,是为“整片式”裲裆铠;西安韦曲北朝墓出土的武士俑中,有一尊头戴兜鍪,手持盾牌,身上所穿的裲裆铠胸前,还有两个圆护装置,后世将这种带有圆护装置的铠甲称为“明光铠”,所以这个武士俑所穿的就是一件“明光式”裲裆铠;再算上前文提到河南博物院藏灰陶武士俑所穿的“札甲式”裲裆铠(比较常见),南北朝时期裲裆铠至少已有三种以上的材质和编缀方式。

(左)身穿“整片式”裲裆铠的隋代骑兵陶俑,出土于斛律彻墓 ;(右)身穿“明光式”裲裆铠的北魏彩绘陶执盾武士俑,现藏中国国家博物馆

裲裆铠,是当时甲胄的基础标准件。这里以“明光式”裲裆铠为例,洛阳出土的一尊北魏青釉武士俑,戴着头盔,但身上只穿了一件带有圆护装置的裲裆铠,腰间以革带固定,为轻装模式;这种款式一直延续到隋唐,斛律彻墓出土的一组隋代按盾武士俑身上也穿着戴着圆护的裲裆,但颈部和肩部多了一些护具;同样的铠甲还出现在安阳出土的北齐彩绘执盾陶武士俑身上(现藏河南博物院),这尊陶俑头上已戴上当时盛行的冲角盔,身甲上的披膊和护颈装置更明显;再看安徽博物院藏“网红文物”隋代守门按盾武士俑,也是头戴冲角盔,身上穿的也是同款带披膊的明光铠,不同的是,铠甲最外层又加上了一件披袍,更显英武。

如果将这几类陶俑放在一起对比,可以探寻到当时铠甲穿搭层次:保护身体核心部位的裲裆铠是整套铠甲的基础,也就是说,至少得穿上一套裲裆才能称之为“披甲”;如果要继续加强防御,即在裲裆之上加上披膊、护颈等护具,形成全甲模式。最后还可以在铠甲最外层穿上一件披袍,一方面能够增添气势,另一方面可能是为了防止甲胄因为被太阳晒太久而出现过热、反光等情况。

之所以列举这些裲裆铠,主要还是为了解决前文提及的争议问题:风靡于南北朝时期的裲裆衫,其来源究竟是魏晋女子内衣外穿风尚的延续?还是汉末以来裲裆铠这种甲胄形制被服饰借鉴后设计出的一种新服饰?笔者倾向于铠甲演变说。

首先,从服饰属性来看,裲裆衫在北朝是一种严肃、有礼仪性质的服饰。北魏迁都洛阳后,裲裆衫被纳入等级体系,作为正装、朝服使用,这也是北朝陶俑中出现大量身穿裲裆衫者的主要原因。作为内衣的裲裆衫作用是保暖,而作为铠甲的裲裆是为了战场上防护身体核心,两者并非同一种东西,而是因设计形制相似,所以铠甲借用了作为内衣的“裲裆”之名。孝文帝汉化,在衣冠方面重点效仿的是汉人礼仪服饰,而不太可能去挖掘魏晋时期短暂出现过的内衣外穿这种“服妖”现象来大肆推广。

其次,有观点认为,裲裆衫基本只见于北朝,而不见于南朝服饰,即使南朝有裲裆也是穿于衣衫之内,故而推测是北朝学习汉衣冠学不到位,不小心把裲裆外穿这种“服妖”穿法学了过去。该观点的理论依据是文献中出现过南朝人褚緭对北朝服制的“吐槽”。但“证据”是否算数,还得看具体情况,文献记载的是,南朝梁人褚緭投奔北魏后,一次参加元旦朝会,看见臣子们在典礼上穿着袴褶服,于是讥讽道:“帽上着笼冠,袴上着朱衣,不知是今是,不知非昔非。”这里褚緭重点“吐槽”的是首服戴法和袴褶穿法。南北朝时期,袴褶虽流行于全国,但在南北地位并不相同,北朝是作为礼服,节日庆典皆要穿着,但在南朝却只是作为军便服。褚緭的话里并未提到北朝裲裆衫,而且孝文帝的汉化团队有不少专业人士,甚至不乏南朝宗室,把裲裆衫这么明显的服饰穿错的可能性非常低。此外考古成果里,无论南朝早期在河南地区的墓葬,还是南朝后期在江南的墓葬,都出现过裲裆外穿的形象,可见这种观点的推断难以成立。

第三,从形制来看,裲裆衫与裲裆铠一样,都是由前胸和后背两大片组成,主要区别在于材质。在裲裆衫已非常流行的南北朝,裲裆铠仍然在使用,通过同时期的文物来进行对比,会发现衫与铠外形高度相似,反而与作为内衣的裲裆差别较大。北朝时期裲裆衫的主要特点为,穿着该服饰者皆头戴平巾帻,身穿袴褶,他们的身份有门吏、武官、仪卫或武士。由此推测,应是考虑到仪卫人员在非战时场合没有披甲必要,但又需要体现出披甲仪卫的气势,故而效仿当时盛行裲裆铠样式演变出裲裆衫这种服饰。

从“裲裆”到背心

隋开皇九年正月二十二日(589年2月12日),隋朝大军在杨广的指挥下攻入陈朝国都建康(今南京),当陈后主连同二妃被隋将韩擒虎从井中抓出来时,也标志着南朝覆亡,纷乱几个世纪的天下重归一统。南北朝已成历史,但盛行于那个时代的裲裆衫并未退出历史舞台,它表现出极强的生命力,继续在隋唐时代坚守着自己的一席之地。

隋朝国祚虽短,但在服饰制度上没少下功夫,尤其是隋炀帝即位后,为了弘扬大隋天命所归的气象,杨广下令官员先是考证古今衣冠法物,参酌魏、晋、梁、陈及后周的舆服,制定一套官服制度。从考古成果来看,北魏盛行到北周的裲裆衫,早在隋文帝时期就被继承下来。葬于隋开皇十五年(595)的隋代官员张盛墓中出土了一组白釉黑彩瓷俑,有武士俑和文吏俑两种造型,武士俑头戴冲角盔,身穿铠甲形制为裲裆铠加披膊与护颈;文官俑则头戴较大的平巾帻,身穿袴褶,最外层罩裲裆衫,拄剑而立,装束与南北朝时期基本一致。

(左)身穿铠甲,外罩披袍的隋代按盾武士俑,现藏安徽博物院 ;(中)北齐按盾武士俑,出土于河南安阳,现藏河南博物院。该武士头戴冲角盔,身甲由裲裆铠、披膊、护颈组成 ;(右)隋代军士复原照,主位者头戴冲角盔、身穿全装铠甲,外罩披袍。这种披袍的作用应是为了保护甲胄,与后世的绣衫可能存在渊源关系

经过隋末短暂的动荡,新兴的大唐终于彻底终结乱局,缔造了统一繁荣的黄金盛世。在唐代,男装出现“双轨制”现象,一类服饰继承北魏改革后的汉式衣冠,这类服饰多作为礼服。另一类则继承北齐、北周时期的圆领袍,多用作常服。两个服饰体系共存,相互补充,组成了大唐衣冠的整体。而裲裆衫在这个时代就处于礼服之列。大量考古成果证明,唐朝时仍有大量文武官吏穿用裲裆衫,而且因工艺进步,唐代文物里的裲裆衫有更多细节上的呈现。陕西省礼泉县郑仁泰墓(唐太宗陪葬墓之一)出土了一组工艺精湛的彩绘文吏俑(共两件),该文吏所穿裲裆为绿缘和刺绣图案组成,虽然整体不如南北朝时期裲裆衫那么大,长度也相对短了许多,但图案更为复杂精致。此外,其他唐墓中出土了大量头戴鹖冠的武官身穿裲裆衫形象的人俑。

(左)彩绘文吏俑,唐,出土于郑仁泰墓,现藏陕西历史博物馆。这尊文吏俑身穿做工精良的裲裆衫,但总体比北朝时期要小 ;(右)白釉黑彩瓷 俑文吏俑,隋,出土于张盛墓。这组文吏俑头戴平巾帻,身穿裲裆衫,拄剑而立,总体延续了北朝时期的服饰风格

作为王朝重要礼服之一,裲裆衫贯穿了整个唐代,直到赵匡胤建立宋朝,仍然有“裲裆”作为朝服的记录。现藏河南博物院“中国古代石刻艺术展”的一尊北宋时期拄剑而立的石翁仲,身穿广袖衣袍,最外层也穿了一件裲裆衫,文献记载在它身上得到了印证。不过也是从宋代开始,关于裲裆衫作为礼服的记录越来越少,南宋以后基本不见于记载。但类似裲裆形制的服饰并未消失,反而在市井间继续开枝散叶。《清明上河图》里那位著名的外卖小哥身上穿的,就是一件裲裆式衣衫,此时它已拥有另一个更广为人知的名字——背心。

(张政勇先生为本期复原照系列拍摄提供了诸多帮助,特此感谢)