郭晔旻 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

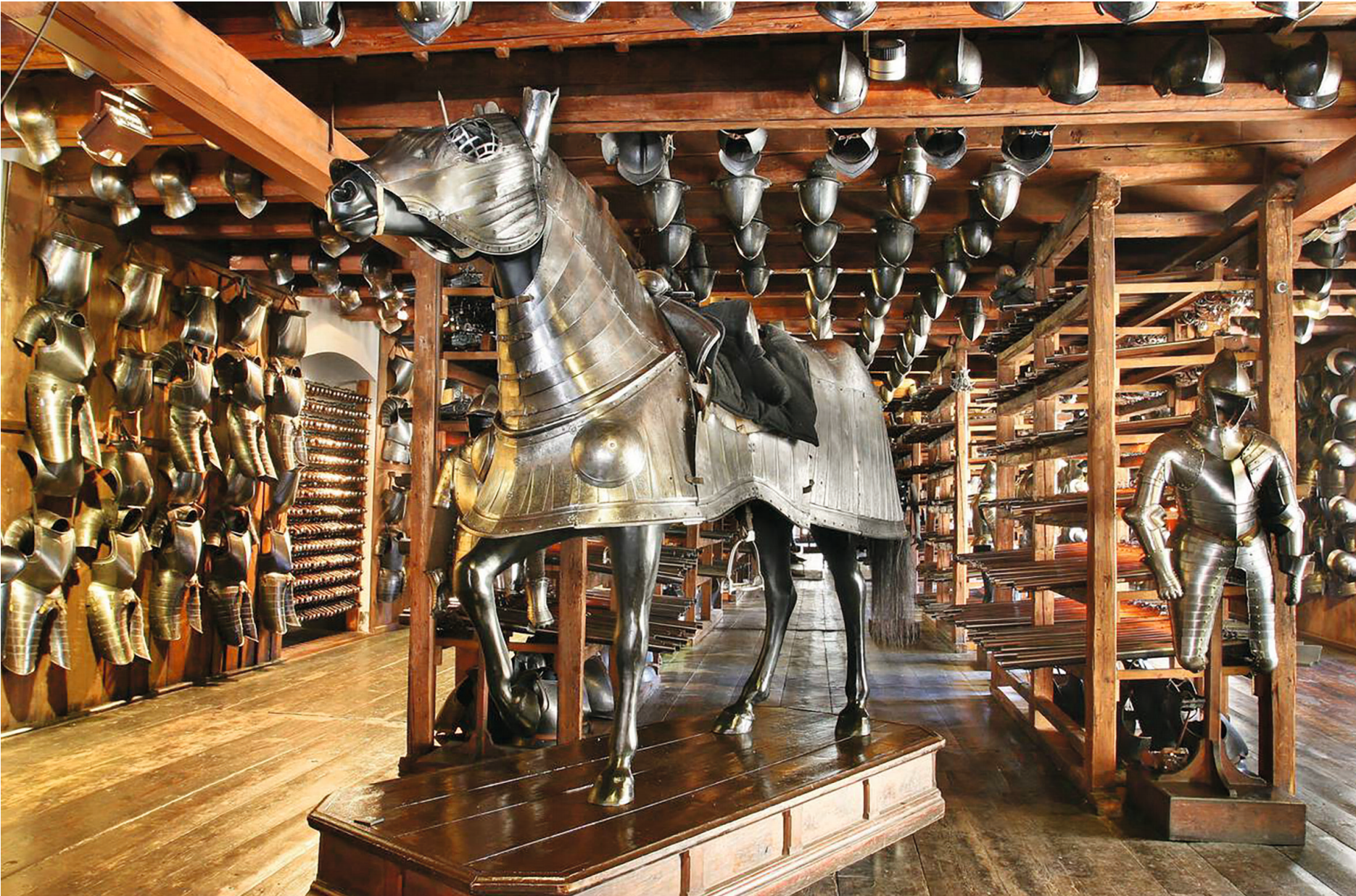

洛森施泰因家族马铠,16 世纪,现藏奥地利施蒂里亚军械库。它可能是威廉·冯·洛森施泰因定制的,此人曾担任神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世的顾问,位高权重,有足够的财力为自己的战马制作如此精美的马铠,将战马头面部、颈部、胸部、身体完整包裹起来

奥地利的格拉茨市坐落着一座“施蒂里亚军械库”(Landeszeughaus),号称世界上最大的历史兵器展馆。除了武器、盔甲外,馆内还收藏着一套16世纪初期洛森施泰因(Losenstein)家族所有的完整马铠,颇为吸引游客的目光。这套马铠由钢铁制成,将战马的头面部、颈部、胸部、身体完整包裹起来,重达42千克,实在是一件惊人的护具与工艺品。不过,欧洲古代的马铠能够走到这一步,并非一蹴而就。追溯根源的话,与“骑士”的出现有关。

骑士兴起

在经典的即时战略电脑游戏《帝国时代2》里,骑士(Knight)是一个重骑兵兵种(后续还可以升级为重装骑士与圣骑士),属于“标准配置”——从中国到法国,大部分旧大陆文明的马厩里都可以生产出骑士。这样的设定,恐怕是游戏制作商潜意识里“欧洲中心论”的体现——历史上真实的“骑士”与其说是一个兵种,倒不如说是欧洲中世纪史上存在过的一个军事阶层更为贴切。

顾名思义,“骑士”就是“骑马战士”。在罗马时代,曾经出现过一个由共和国骑兵队演变而来的阶层(拉丁文:Equites),中文也翻译为“骑士”。譬如凯撒遇刺身亡后,屋大维为其报仇,在罗马境内大开杀戒,被处死和没收财产的,就有300名元老和2000名骑士。但当时罗马骑士已经演变为一个以财富为基础的社会等级,地位仅次于元老,其军事性完全消失,与后来的骑士并没有渊源关系。

铜合金马刺,15 世纪,连在骑马者的靴后跟上,用来刺激马快跑

显得有些讽刺的是,真正的“骑士”恰恰是起源于毁灭罗马帝国的“蛮族”入侵。一些日耳曼部落,譬如哥特人就善用骑兵。在阿德里亚堡战役(378)里,哥特人的骑兵部队突袭罗马军团侧翼,罗马军队无力抵抗,遭到一场惨败,连皇帝瓦伦斯也丢了性命。

不过,这一时期的欧洲骑兵尚不能取代传统步兵的地位,大体仍处于配合步兵作战的位置。这方面的典型是8世纪初期的普瓦提埃战役。阿拉伯人渡海攻取伊比利亚半岛之后,继续北上。而在普瓦提埃,“法兰克的战士们,肩并肩地站着,构成一个空心的方阵,他们坚固得像城墙一样,紧密得像冰块一般”,成功击退了一度所向披靡的阿拉伯轻骑兵。

或许,正是在与阿拉伯人战斗中,法兰克人学会了使用马镫。这对于骑兵战斗力的提升具有重要意义。首先,马镫使骑兵更容易保持平衡,骑马者既可以用长矛投掷敌方,也可以用长矛打击敌方。长矛能反复使用,而不像标枪那样一掷了事。站在马镫上,骑兵还能用剑给予敌方有力的打击。其次,马镫使人和战马较牢固地结合在一起,骑兵可借助战马的冲击力刺杀敌人,威力无比,势不可挡,一如当时人所形容的那样,“一个骑在马上的法兰克人把巴比伦城墙撞个窟窿。”

马镫,17 世纪上半叶,马镫使人和战马较牢固地结合在一起,骑兵可借助战马的冲击力刺杀敌人,威力无比,势不可挡

因此,到8世纪后期,骑兵已成为法兰克国家最有战斗力的战士,它逐渐成为西欧战争中的主导力量。当然,步兵仍然存在,而且其人数要比骑兵多得多,却“只不过是装备低劣、几乎谁也不想好好地加以组织的一群乌合之众而已”。放眼中外军事史,这种做法倒也不足为奇。春秋时期,诸夏各国衡量军力强弱的标准就是兵车数量,根本忽略了伴随战车作战的徒兵人数。

问题在于,骑兵较之步兵在作战技艺方面的要求要复杂得多、难得多,需要长时间、不间断的专门训练。西欧是农业社会,不可能像游牧民族那样做到在日常生产生活中练习骑、射技能。在这种情况下,以往日耳曼自由民“战时为兵、闲时务农”的老法子,自然玩不转了。骑兵也因此成为不从事任何生产劳动的职业军人。他们队伍的发展壮大意味着社会纯消费群体的增加和生产者的减少,这一点也决定了在当时生产力低下的西欧社会只可能有少数人可以成为骑兵。

这些骑兵的经济收入来源,则是“采邑”。这是一种以履行一定义务,主要是以服骑兵兵役为条件而受领的终身享有的领地。一国之内最大的领主——也就是国王——将一块土地作为采邑授予他的附庸,附庸又将这块土地的一部分,也就是另一个采邑授予他自己的附庸,如此自上而下层层转赠,封地转让的过程连续不断,就形成了以土地为纽带的骑士制度。

而“骑士”则正式成为骑马作战人员的称号。每一个骑士都从上级领主手中领有土地,并向其效忠,履行骑马打仗的义务,并依靠耕种采邑土地的农民献纳的赋税和劳动而生活。另外,起初的采邑不能世袭,封者和受封者有一方死亡,采邑要重新分封。当然,如果受封者保证继续效忠于封者的继承人,并为之服务,那么封者的继承人可以把土地再次授予他。这种以效忠和服军役为条件的采邑制进一步强化了封君封臣之间的领主和附庸关系。简而言之,作为贵族中最低的一个等级,应征作战时,骑士是一名战士为领主上阵杀敌;在和平时期,他是一名领主(土地拥有者),负责管理他的封地及封地上的臣民。这样的双重身份也使骑士成为中世纪西欧独特的现象。

风光背后

从经济地位上看,大部分骑士处于社会中上阶层,衣食无忧。比起占人口绝大多数的平民,骑士的生活要舒适得多。平时不是吃喝玩乐(“能吃的人绝不会是懦夫”),就是用来习武、狩猎,以及参加比武大赛。

参加比武大赛是唯有骑士才能够享有的一项荣誉与特权。虽然战争并不是每天都会有,但为了战争服务的比武大赛仍会不定期举行。这样做的目的,一方面是为提高骑士的作战能力,为骑士参与战争提前预演和模拟;另一方面也是骑士的一种娱乐活动——比武活动只占比武大会的很少时间,大部分时间还是贵族骑士聚在一起吃喝娱乐。

早期的骑士比武还比较接近实战,受伤死亡是家常便饭。譬如1273年在法国沙隆(Chalon)伯爵领地举办的骑士比武大赛便场面失控,伤亡惨重,伤及的不仅有参赛者也有观众。后来人们回忆当时情景时不是把它作为一次骑士比武大赛,而是称之为“沙隆战役”。到中世纪后期,比武大赛已经完全演变为骑士的庆典聚会,其场地四周是装饰精美的看台包厢,供贵族和民众观看欣赏,通常还有乐队演奏增加气氛,情景同欣赏歌剧表演几无二致。

绘画,约 1510,奥地利,描绘中世纪骑士比武大赛情形。举办比武大赛既为提高骑士作战能力,为骑士参与战争提前预演和模拟,也是骑士的一种娱乐活动,到中世纪后期,比武大赛完全演变为骑士的庆典聚会,其场地四周是装饰精美的看台包厢,供贵族和民众观看欣赏

伴随着骑士比武的“文明化”与“仪式化”,骑士自身也变成“绅士”。11世纪以后,骑士授予仪式一般都在教堂举行。基督教会为骑士规定了若干行为准则,体现在骑士授予仪式的誓词里。骑士在仪式上宣誓:畏惧上帝并保持信仰;忠于国王;保护弱者;为骑士的荣誉和理想而战;不可欺骗、卑鄙和不公;尊重和赞美妇女等等。骑士需要将勇敢、忠诚、慷慨、谦卑、宽大为怀等品格视为人类最高尚、最值得弘扬的精神,亦即所谓“骑士精神”。日后,当西欧的封建社会走向没落时,在《堂吉诃德》序言中塞万提斯就明确宣告要摧毁骑士文学在世俗间的信用和权威。“骑士精神”在作家笔下受到极大的嘲笑,他严厉指责骑士小说对人的毒害,成就了一部行将灭亡的骑士阶级的史诗。

要成为一名风光的骑士,即便对于中世纪西欧的贵族子弟而言,也不是一桩轻而易举的事。男性贵族往往很小的时候便开始接受相应教育与训练。教育分三个阶段:第一阶段为家庭教育,主要由母亲负责对幼童加以养护,进行初步的宗教和道德教育。第二阶段为侍童教育,七八岁的儿童按出身等级依次到高一级封建主的城堡充当仆童,以体现君臣关系,接受上流社会的礼仪教育,偶尔观摩骑士比武和训练。第三阶段为侍从教育,年龄为12—14岁,侍候领主,形影不离,继续学习贵族礼仪,并照料主人日常生活;年龄再大些,进入见习骑士阶段,练习长矛和剑法,守护主人的武器和盔甲,照看马匹,服侍主人吃饭、穿衣,并从传奇故事中领会骑士精神,在比武场和疆场上观摩、锻炼,学习使用各种武器和战斗技能,包括所谓“骑士七艺(骑术、游泳、投枪、剑术、狩猎、吟诗、弈棋)”。就这样,男性成长到21岁时,方可被授予骑士称号。

骑士装饰牌,约 14 世纪,大概出自英国。对中世纪西欧贵族子弟而言,要成为一名风光的骑士不是一件容易的事,他们很小就要开始接受相应教育和训练,成长到 21 岁时方可被授予骑士称号

另一方面,骑士的军事地位也有赖于凌驾于步兵之上的装备。英格兰王国在1181年颁布的军事敕令里对应置备武装的人们财产标准做出规定,其第一条说:“凡占有一块骑士采邑的,应置备一副链甲、一顶头盔、一面盾牌和一支长矛,每个骑士置备多少链甲、头盔、盾牌和长矛,应以在自己领地内所占有的骑士采邑多少为准。”

骑士的一身“行头”,还包括自备的帐篷、水壶、罐、平锅等各种炊具及驮载这些物品的牲畜,同样价值不菲。中世纪早期的法兰克《里普阿尔法典》规定,一名全副武装的骑士所需基本装备价格大体为:头盔6索里达(Solidi);铠甲12索里达;剑和剑鞘7索里达;没有鞘的剑3索里达;护腿甲6索里达;长矛和盾牌2索里达;战马12索里达。而当时一头健康带角的公牛值2索里达,一头健康带角的母牛值1至3索里达。如此折算下来,一名全副武装骑士所需装备价格将近23头公牛的价格。这个价格对于普通农户来说几乎是个天文数字。毕竟,耕牛是农民最为贵重的财产,可很多农民根本买不起牛。

根据805年《提恩维勒法令集》(Capitulary of Thionwille)的相关条文计算,一名全副武装的骑士大约需要300—450英亩的耕地来维持。如此经济规模也是一般自由民所达不到的,中世纪自由民的土地拥有量通常在 60—90 英亩左右,而有些人身非自由的农户所使用的土地不足10英亩。以此可见,武装骑士需要富足的经济条件来支持。只有十分富有的人才可能拥有重装骑兵的全套装备,因为他必须从占有较多的土地上取得这笔为数客观的收入,至少他得是一个地主……

马衣马铠

在骑士所必需的经济开销里,马匹占有重要地位。这当然很容易理解:战马是骑士的战斗伙伴,也是不可缺少的装备,没有战马谈不上骑士。更不用说,在战场上,骑士的表现如何,很大程度上取决于战马的表现,战马表现不佳,往往直接影响骑士战绩乃至生命安全。“掉了一颗钉子,坏了一个马掌;坏了一个马掌,毁了一匹战马;毁了一匹战马,输掉一场战役;输掉一场战役,毁灭了一个王国。”这句流传甚广的西方谚语说的就是这个道理。

因此,选择优秀战马是骑士们的共同愿望。只是得到一匹优秀的战马并非易事。有些马只适于拉车、耕田,还有的马看似健美,但仅适用于一般性骑乘和旅行,不宜在复杂多变、混乱厮杀的战场上使用。在中世纪欧洲人眼中,好的战马首要标准是高大结实,一般体重必须是普通家用马匹的两倍。最好的马号称“铁背”,据说能同时驮载4名全副武装的骑士。另外,战马还应具备腾越一定高度障碍和跨越一定宽度沟渠的能力,优秀战马的跨越宽度,不应少于13英尺。甚至毛色也是考虑的标准之一。譬如,中世纪早期,纯白色的马声誉最高。许多欧洲童话故事中的英雄王子都骑着白马(“白马王子”),或许就是这个缘故。

2010 年 7 月 15 日,在波兰格伦瓦尔德举行的格伦瓦尔德战役 600 周年纪念仪式上,骑士们重演了那场波兰 - 立陶宛联军击败条顿骑士团的战役,战马被罩上具有一定防护功能的马衣

限制条件越多,满足要求的马匹当然越少。物以稀为贵,公元9世纪时,“一匹马的价格是一头牛的六倍”。1297年,有位叫杰拉得·德·莫尔(Geraard de Moor)的贵族骑士拥有7匹战马,价值1200镑。这是一笔令人瞠目的巨款,当时普通人一年的生活费用,也不过2英镑而已。不仅如此,战马的价格只反映单纯的购买价格,而战马喂养所需的草料,也是不容忽视的经济负担。战马要吃草,庄园中必须有草场。战马不能只吃草,还要喂饲料。马料通常是粮食,庄园农作物中必须有一部分是养马的粮食。战马会死去,也会老得不能参加战斗,这往往又需要花钱添购新马……

骑士虽然属于贵族,可也没有富裕到可以对这样巨大的开销熟视无睹的地步。一匹战马如果死于战场,对主人来说不啻一笔骇人的财产损失。为保护珍爱的马匹,有的骑士只舍得在上战场时候骑战马。至于行军途中,则会骑一种名为裴福瑞(Palfrey)的矮脚马。这种马躯干修长,步伐舒缓,性情温和,无法用作战马。出于同样的原因,能够覆盖马匹全身的大型纺织物——马衣应运而生。马衣通常以棉花、毡毛或亚麻布等织物材料制作而成,几乎覆盖住整个马体。除却战马的口、眼、耳、尾部裸露在外,其他部位都被马衣所包裹。因为有较厚的填充物和缝边,马衣具有一定的防护功能。但欧洲骑士为爱马罩上马衣,还有另外一个目的,就是在其上绣制华丽的纹章,以与骑士服饰本身的花纹和纹章相互搭配,凸显其身份标识。

纽约大都会艺术博物馆兵器与盔甲展厅内,以板甲武装起来的骑士及战马,该厅主要展示十六七世纪欧洲国王和贵族使用的兵器和盔甲

实际上,真正作为战马护具使用的,是马甲。12世纪以后,马的护甲越来越受到重视。譬如,1187年海诺伯爵(Count of Hainault)为法兰西国王腓力二世·奥古斯都(Philip Augustus)提供了一支由190名骑士组成的部队,其中大部分马已经披上了马铠。当时西欧流行的主要是锁子甲,也就是用数千个小铁环相扣套编成的甲衣。通过铁环分散冲击力减少伤害,锁子甲对刀、剑、矛等利器的劈砍防御效果显著。用锁子甲制成的马铠,与骑士穿着的锁子甲基本相同,盔甲师傅也需丈量战马尺寸进行制作。其制作要领仍是紧密相连、环环相扣,依据战马体型在前后做开叉处理,唯独露出嘴、耳、尾部,其余马体全被大型的锁子甲覆盖包裹。只不过,因为战马体型较人体为大,所以制作起来更加繁复。

绘画,16 世纪,德国,描绘骑士参加比武大赛的情形。骑士为爱马罩上马衣还有另外一个目的,就是在其上绣制华丽的纹章,以与骑士服饰本身的花纹和纹章相互搭配,凸显其身份标识

但这样的代价也是值得的。无论如何,在冷兵器时代的战场上,是否拥有这样一件甲衣无论对人还是马,都意味着生与死的瞬间抉择。全副披挂的战马显得凶猛异常,也能增添骑士必胜的信心。只不过,金属马护甲造价昂贵,不是普通骑士能够置办得起的。西欧各国统治者也意识到这一点,特意在骑士待遇方面予以倾斜。比如,英格兰国王爱德华一世,也就是电影《勇敢的心》里老奸巨猾的“长腿”就曾经规定,拥有甲马的侍从(尚未受封为骑士的骑士之子)每天可获得1先令的报酬,而无甲马的侍从每天只能得到6或8便士(12便士合1先令)。差不多同一时期,法王腓力四世也采用了同样规定:拥有一匹甲马的侍从每天报酬是12先令,不然则只有5先令,连前者的一半都不到。

矛盾相争

可以说,在中世纪战争中,具有快速冲击力的战马、具有保护作用的(人、马)盔甲和相应的作战武器长矛是一名重骑兵的最基本配备。重铠长矛,加上披甲战马,足以令敌军望而生畏。在十字军东征中,敌人就发现十字军战士披挂着“精良的全身链甲”,“箭矢落在他们身上没有任何效果”,甚至有人亲眼看见“有法兰克人背后中了 10箭依然在若无其事地前进”。到发起攻击时,骑士持平长矛,用踢马刺驱马前冲,矛尖要始终对准敌人的要害。用力得当的话,长矛可以洞穿盾牌,撕裂铠甲,一直刺透身体。当成百上千的骑士排成阵线,集体冲锋时,尘沙飞扬,大地隆隆,更显得势不可挡。

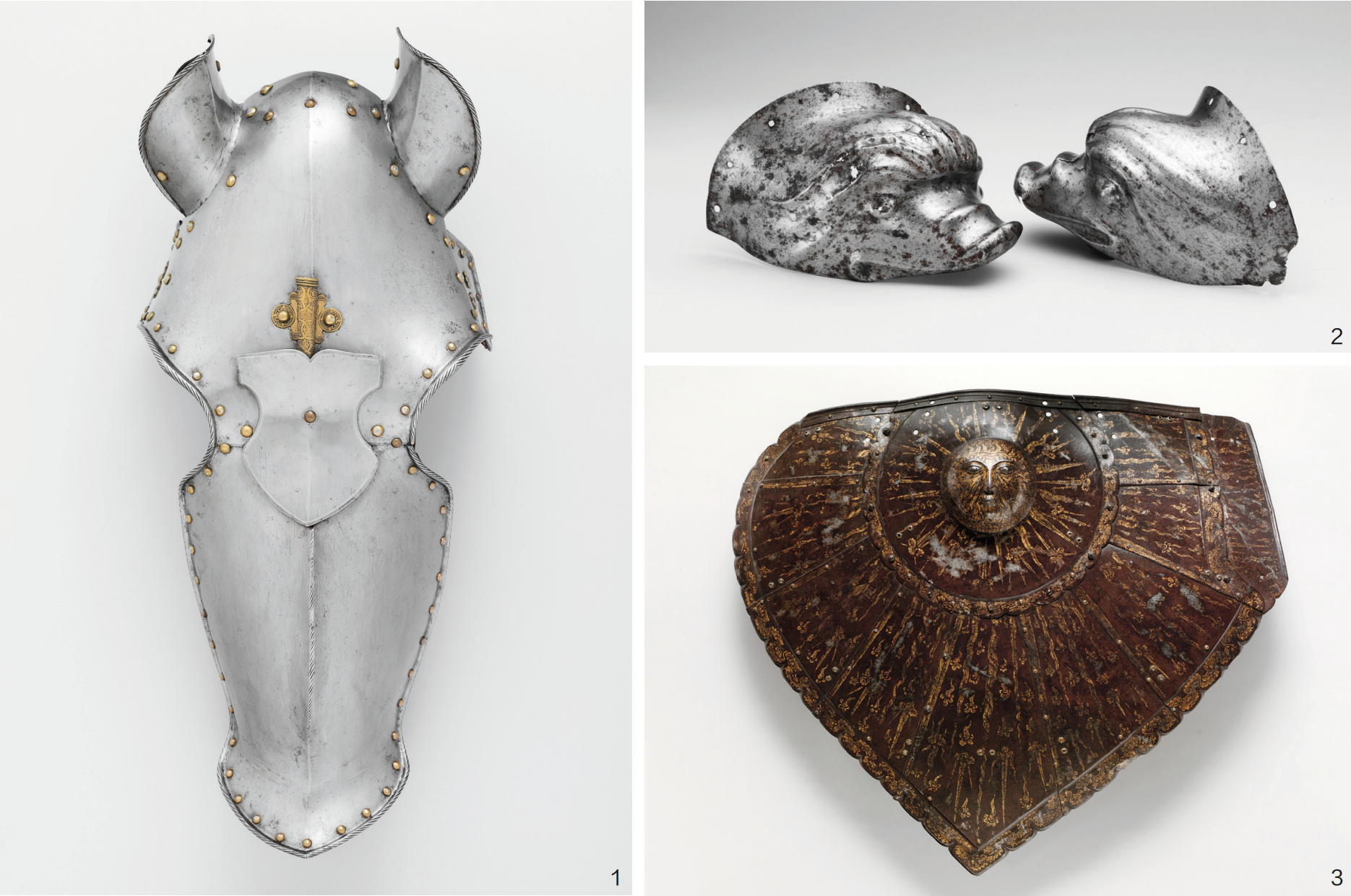

1 /马面甲,16 世纪,德国奥格斯堡 ; 2 /马耳护具,16 世纪,德国 ; 3 /马臀甲,约 15 世纪,德国或奥地利。12 世纪以后,马的护甲越来越受到重视,1187 年,海诺伯爵为法兰西国王腓力二世·奥古斯都提供了一支由 190 名骑士组成的部队,其中大部分马已经披上了马铠

在1191年的阿苏夫(Arsuf)会战中,“狮心王”理查率领的十字军,虽然仅有对方一半的兵力,但正是依靠骑士冲锋,仍然一举将其击溃。他们的第一波冲锋就导致一阵混乱的屠戮,令受惊的萨拉森(当时欧洲人对阿拉伯人的称呼)前沿部队溃不成军。值得一提的是,这支萨拉森军队的统帅,就是史诗电影《天国王朝》中的重要角色——阿尤布王朝的苏丹、著名的萨拉丁。此战过后,“狮心王”得意扬扬地在信里表示:“萨拉丁麾下的许多萨拉森显贵都阵亡了,以至于他那天在阿苏夫附近的损失超过了此前40年中的任何一天……”

2019 年 10 月 2 日,美国纽约大都会艺术博物馆展出马克西米利安一世赠予英王亨利八世的马铠,约制作于 1505 年,重 32.46 千克,现藏英国皇家军械博物馆。随着新型铠甲样式板甲的诞生,马铠也随之进化,向具有封闭性、整块金属板制成的板甲转变

尽管如此,也不能断言骑士无敌于天下。当时的步兵对付骑士冲击并非毫无办法。在1298年的法可克(Falkirk)战役中,威廉·华莱士就曾使用训练有素的长矛兵顶住了英格兰骑士们的最初冲击。苏格兰人步兵配有盾牌和长矛,长矛的长度达10英尺。在作战中,他们排列成圆形的密集阵容,手持长矛呈三个层次面对冲击而来的骑士排列。第一排持矛者蹲着,第二排跪着,第三排站立,形成豪猪式的队形,令英格兰骑士无计可施。

如果战术运用得当,中世纪的步兵不仅能“抵御”骑士的冲击,还能将其击败。在1302年的库特赖(Courtrai)战役中,佛莱芒(今属荷兰与比利时)人的步兵坚定地守在壕沟与木桩防线之后。法国骑士必须跨越一道困难的障碍——壕沟或小溪——然后再试图冲坡发起冲锋。尽管如此,骑士们英勇发起冲锋,但佛莱芒步兵密集的阵型与锋利的长矛尖端却阻止了他们的战马前进。一些战马跌入壕沟,另一些则被长矛刺穿。许多骑士被掀下马背,其他人则被踩踏或被步兵砍倒。结果,进攻的骑士中有一半阵亡,遭到一场惨败。

更重要的是攻击武器的进步。对骑士最早构成致命威胁的新武器是长弓。长弓通常由白蜡木、榆木或紫杉类木料制成,这类木头质地坚硬并富有弹性,再加上弓身较长,约6英尺,故而发射出的箭很有力量,“不仅穿过(骑士)甲衣的衣襟,还穿透他的甲裤、大腿和马鞍上的木头,最后深深插入马腹”。一名优秀的长弓手甚至可射穿厚重的橡木城门。这种长弓不仅力量大,而且发射速度快,是传统十字弓(弩)发射速度的两倍。训练有素的弓手每分钟可射出10—12支箭;再有,这种长弓的有效射程可达230米左右。一次长弓的齐射就能让大量骑士在冲入对方阵型之前纷纷落马。

1332年,英王爱德华三世在苏格兰战场上,就指挥骑士们下马,并以长弓手保护他们的侧翼,利用密集的弓箭击退了苏格兰骑士的冲击。随后,爱德华三世组织己方骑士冲锋,大获全胜。1333年,在哈利顿山(Halidon Hill)战役中,英格兰军队仍采用这种方式,骑士们先是站在弓箭手后面,弓箭手的密集怒射使苏格兰骑士们乱作一团,英格兰骑士随后上马,乘势攻击,使陷入混乱的苏格兰军队遭到又一次惨败。

新的攻击武器,削弱了锁子甲的抵御能力,新型的铠甲样式——板甲(Plate armour)应运而生。板甲如同第二层皮肤,由一定厚度的铁板贴合人体曲线,将骑士从头到脚包裹得密不透风:前后胸处使用大块板甲,身体的关节处则用铆钉和铁铰将小块金属片链接起来,这类铠甲把士兵身体的全部,包括手和脚都罩在其中。尤其是用于抵御弓箭时,板甲有如扩大的盾牌。

瑞典国王埃里克十四世的阅兵盔甲和马铠, 约制作于 1562 年,纹饰极为繁美,现藏德国德累斯顿军械库

马铠也随之进化,向具有封闭性、整块金属板制成的板甲转变。4世纪时,首先是马的皮革面甲已逐渐演变成由整块金属板制成,它的体积更大、也更具有包裹性——可以从马耳朵后面一直延展到口鼻处,并且附带有较深的脸侧防护、眼护和后来发展出来的耳护。马头的顶部和后部则由与面甲后部相连的颈甲保护起来,护颈甲与人铠的胳膊处制作非常相似,都运用了活动甲片的工艺,所以毫不妨碍战马转动颈脖。马身上的护甲也进行了棱条与凹槽的工艺加工,当面临武器的冲击时,能改变箭矢或其他武器的进攻轨道。就防护力而言,以板甲武装起来的骑士及其战马,的确达到了中世纪欧洲军事史上的巅峰。

走向末路

自然有人要问,用板甲保护起来之后,骑士在战场上的表现如何呢?毕竟,在1346年的克雷西(Crécy)战役中,英格兰步兵作为步、骑联合兵种战斗编队中的主力,曾经击败并重创了声名显赫的法国骑兵。在一片小小的谷地里,躺着一堆堆法国人的尸体。其中有1542位勋爵和骑士,约15000名重骑兵、十字弓士兵和步兵,还有成千上万匹马尸。而英军总共死伤仅约200人。

这的确是一场辉煌胜利,但就此“宣告重骑兵的衰落”似乎也是言过其实。莎士比亚在《亨利五世》里曾描写英格兰军队在1415年的阿金库尔(Agincourt)大捷:“谁见过,不用计谋,两军交锋,战场上硬碰硬,一方伤亡如此惨重,一方损失微乎其微?”是役,法军共损失约一万人,其中,“阵亡的王爷们和举着军旗的贵族,计一百二十六人;此外加上:爵士、候补骑士和英勇的绅士等,总计死亡八千又四百人;其中有五百人是昨天才晋封做爵士的”。表面上看,这又是一次长弓手对骑士的胜利,实际上,装备板甲之后的法国骑士很大程度上已能挡住长弓的远程攻击,在“可怕的箭雨”中前进至距离英国防线不过1000码左右的地方。法国人真正的败笔在于选择了错误的战场。阿金库尔新开垦的土地被茂密的林地包围,法国骑士想要抵达英军阵前就已经陷入泥沼,沉重的板甲令他们寸步难行,而英格兰长弓手的箭矢已呼啸而至……

一旦避开不利地形,骑士仍然可以展现出自己的存在价值。百年战争的局势走向就说明了这一点。越是到战争后期,英格兰长弓手的处境就越不利,他们的箭矢越来越难以射穿骑士们不断改进的板甲。在1429年的“鲱鱼战役”(Battle of the Herrings)中,负责运送鲱鱼的英格兰长弓手以1:6的劣势兵力击溃了法军的进攻。而这也是著名的长弓最后一次扬威法兰西。

正是这一原因,英法百年战争结束(1453)之后,西欧版的“甲骑具装”并未立即退出历史舞台。欧洲形成了意大利和德国两大著名的铠甲制作中心,分别是意大利北部城市米兰和后来的布雷西亚,德国南部的奥格斯堡、巴塞尔(后属于瑞士)、兰茨胡特、纽伦堡以及神圣罗马帝国在因斯布鲁克(后属奥地利)所设的作坊,它们生产的铠甲行销全欧。就像游客在施蒂里亚军械库看到的洛森施泰因家族马铠那样,面甲、颈甲、前腿甲、腹甲、臀甲,已然成为典型的全副马铠的组成部分。研究者分析,这套马铠可能是威廉·冯·洛森施泰因定制的,此人曾担任神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世的顾问,位高权重,也有足够的财力为自己的战马制作如此精美的马铠。

然而,板甲也带来一个新问题——重量。一套完整的锁子甲分量不到20千克,可是板甲的重量却能够达到40千克!身穿板甲的骑士们也够辛苦的。每次穿盔甲,必须有人帮忙;每次登战马,必须有人相扶,一旦落马,即使没有任何皮肉之伤,这些“铁罐头”也只能躺在地上任人宰割。再加上手执剑、盾和又长又重的长枪、人体的重量与同样重达几十公斤的马铠,战马的负荷可想而知,奔跑速度和耐力也大打折扣。结果,这样的超重型骑兵“只能一股劲儿地朝前冲去,但速度又快不了,更做不到快速停顿和立即起步”,丧失了骑兵赖以起家的机动性。

坎伯兰伯爵三世乔治·克利福德的盔甲,高176.5 厘米,重 27.2 千克,现藏美国大都会艺术博物馆。由格林尼治皇家军械厂制作于 1586 年,精细的图案和华丽的装饰代表了英格兰皇家制作盔甲的最高水平

更严重的是,“矛”又亮出新花招——子弹问世了。进入火器时代后,小小的一颗“花生米”就很容易穿透沉重的板甲,把骑士们打倒在地。还能怎么应付呢?再增加盔甲的重量?别说骑士们担负不起,无法持矛握缰,就是底下那穿铁套钢的战马,它承受得了吗?不是驮东西,而是要带上骑兵去打仗啊!更加釜底抽薪的是,由于火器对作战技能和装备费用的要求比较低,降低了武装力量的门槛,为农民、手工业者及其他低等级民众进入军队创造了条件。这样一来就打破了骑士阶级作为军事贵族的特权地位。骑士们的活动逐渐成为统治者们举行节日庆典的点缀,在热闹和华丽的外表下,骑士已失去往日的实际作用。16世纪晚期,欧洲战场上的骑士已经开始失去往昔的重要地位,骑士制度作为一种军事制度,因为没有用处而逐渐消失了。而精美华丽的马铠,也与骑士一样,在17世纪中期后随着火器的普及退出历史舞台。世界各地的博物馆,则成了它们的最好归宿。

(参考文献:倪世光《铁血浪漫:中世纪骑士》;德克·布瑞丁《马铠:欧洲重装骑士的浪漫配备》;陈志坚《西欧中世纪骑士的起源和演变》;江霄霄《西欧中世纪骑士装备审美特征探究》等)