郭晔旻 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

绘画,描绘伊利汗国蒙古骑兵纵马奔驰场面。蒙古骑兵的战马不一定披甲,战术上,游牧轻骑兵以机动性见长,战士自身都可能不披甲,马匹自然也是轻装上阵。而从经济上看,蒙古骑士往往人有数马,战马体躯较大,马甲所需原料也多、制作数量过多的马甲并不合算

我敲起牛皮做的响声嗡嗡的战鼓,我骑上黑脊快马,穿上皮甲衣,拿起有柄的环刀,搭上带箭扣的利箭,要与兀都亦惕·篾儿乞惕人,决一死战!

——《蒙古秘史》

草原乱世

在这部写于13世纪的珍贵史籍《蒙古秘史》里,有这样一则记载,成吉思合罕(可汗)的根源乃是奉上天之命降生的苍色的狼,他的配偶是惨白色的鹿。他们同渡过腾汲思海子而来;在斡难河源头、不儿罕山前立下营盘,生下巴塔赤罕。这个传说是中世纪蒙古人对于祖源的想象,文中提到的巴塔赤罕就是成吉思汗的始祖,他的父母是“苍狼与白鹿”,他们距成吉思汗(铁木真)已是22代。

当铁木真出生时,漠北草原正处于乱世。除了蒙古部外,还有塔塔儿部、蔑儿乞部、克烈部与乃蛮部。而这一时期的蒙古部又分为乞颜、札答兰、泰赤乌等许多部落。“诸部并立,不相统属。草原贵族集团之间,攻战杀伐,略无宁日。”本来生产力就不发达的草原也因此变得更加贫困,就连游牧民生产生活所必需的马镫也是木头做的(以至于铁制马镫成为贵族身份的标志),而箭镞则是以骨头做的。

就像如今人们知道的那样,终结这个乱世的正是乞颜部的铁木真。而札达兰部首领札木合在铁木真翦平草原群雄的过程中扮演了一个令人印象深刻的角色。他先是三次与铁木真结为“安答(兄弟)”,后来却与其反目成仇,最后势穷被擒身死。《蒙古秘史》里有一段札木合出兵蔑儿乞部,帮助铁木真夺回妻子孛儿帖的记载。从其“骑上黑脊快马,穿上皮甲衣,拿起有柄的环刀,搭上带箭扣的利箭”记载看,这是典型的游牧民轻骑兵,以机动性见长,防护却很一般,只是皮甲而已。这当然与草原生产力落后,“无从得铁”有很大关系。骑士如此,自然更顾不上马了。不过,《蒙古秘史》里还有一处记载:“帖木真……牵着马正走着,他的马鞍子(从马背上)脱落下来。他回头一看,见板胸仍旧扣着,肚带仍旧束着,而马鞍却脱落了。”这块“板胸”可能是在马胸前用皮板或兽皮裹板,加强马匹要害部位的防护之用,算是一种比较简陋的马铠了。

不过,对铁木真来说,这一缺陷在很长时间里并不是问题。道理也很简单,大部分草原部落的装备半斤八两,武器装备的优劣并不能起到决定性作用。1203年,铁木真攻灭克烈部。至此,广阔的蒙古草原,他已是三分天下有其二。尚未降伏的就只剩下盘踞在阿尔泰山一带的乃蛮部了。

卧鹿缠枝牡丹纹金马鞍,元,内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗乌兰沟墓葬出土,现藏内蒙古博物院

乃蛮是个强部,不可等闲视之。开战之前,铁木真进行了意义深远的整军。这时的蒙古骑兵每人身穿皮革制成的甲胄、头盔,用桦树皮制成的箭筒里插有数十支箭,携“弓一、斧一,刀一、矛一,及需草原之草为食之马数匹”,有畜群甚众随军之后。如此军容,较之铁木真早年自然大为雄壮,与乃蛮军队相较,却仍在伯仲之间。更重要的是,在这次整军中,铁木真“将自己军马数了,立千户、百户、牌子头(十夫长)”,也就是按十进制的编制,对部众进行编组。千户长相当于现在的团长,百户相当于连长,十夫长则与现在的班长一样,是最基层的军官。原来的蒙古军队是按照氏族召集和区分的,而千户制则把蒙古的氏族、部族等互相混合编制,千户的名号代替了氏族、部族的名号,就改变了氏族分割的局面,将昔日贵族联盟时代的每一个贵族一个古列延(圈子)而又各自为政的松散组织,改变为一支完全服从于铁木真的高度集中的武装力量。这支全新的军队编组为前军、中军、左手军、右手军、殿后军五个部分,将散漫的游牧民骑手转变为编制统一、组织齐整、纪律严明的正规军队——这也是日后声震欧亚大陆的蒙古骑兵的雏形。

这样的组织性与纪律性,在蒙古与乃蛮部决战的纳忽山之战起到决定性的作用。虽然兵力只有对方的一半,但蒙古军仍然锐不可当,乃蛮士兵在溃散逃跑时,“从纳忽山崖上坠落乱堆在一起,跌碎骨骼,如烂木头般相压而死”。结果,强盛一时的乃蛮部只经过一天的战斗,就不复存在了。1206年,草原各部聚会于斡难河源头,树立起九脚白旄旗纛(蒙古人以九为吉数,以白色为纯洁),将44岁的铁木真尊为“成吉思汗”。这时,东起兴安岭,西至阿尔泰山脉,南抵阴山,北达贝加尔湖的广阔土地上的游牧部落全部成为铁木真家族的属民,进而成为一部高效的战争机器。

谁与争锋

《元史·太祖本纪》里称赞:“帝(成吉思汗)深沉有大略,用兵如神。”在以兵威迫西夏降伏之后,成吉思汗将兵锋指向占据今东北、华北的金朝。1211年2月,成吉思汗在怯绿连河(今克鲁伦河)畔祷告长生天,请求帮助伐金。随后成吉思汗只留3000骑留守本土,率术赤、察合台、窝阔台、拖雷四子出军征伐金国。这次,成吉思汗率军南下,总兵力有10余万人。考虑到当时蒙古一共只有95个千户,可以说,漠北草原上几乎全部成年男子,都在成吉思汗的旗帜下随军出征伐金了。

与蒙古一样,一个世纪之前的金人也曾以骑兵起家。但蒙、金骑兵之间的差别不小。与人披皮甲,马亦可能无甲的蒙古轻骑截然相反,女真骑兵属于重骑兵,惯披重甲。著名的“铁浮图”就是其中代表。也正是因为铁甲太重,金朝的骑兵虽然“人马皆全甲”,不失“甲骑具装”之谓,也正因为“其所造甲太沉重,披戴艰难”,不能不在其他方面做出妥协,以至于“马甲亦甚轻”。这当然不是金人不知道战马驰骋疆场时的巨大伤亡风险,实在也是不得已为之。人甲已然沉重,要是再披上马铠,马匹恐怕就不堪负荷了。由此也不难推测,金朝骑兵的机动性,大约是要逊色于蒙古骑兵的。

元日战争时期蒙古骑兵使用的头盔

另一个值得注意之处则是,当成吉思汗发起对金朝的进攻时,当面之敌究竟有多少骑兵,其实也要打上一个问号。由于始终没能牢固统治漠北草原诸部,金朝的马匹资源较之前的契丹(辽)大为逊色。辽代仅诸斡鲁朵所属抹里牧场就达98处之多,而金代却只保有不到10个群牧。世宗一朝算是金代的鼎盛时期,大定二十八年(1188),“蕃息之久,马至四十七万,牛十三万,羊八十七万,驼四千”,表面看来,其数不少,但要是跟辽代相比,实在不值一提——“天祚初年,马犹有数万群,每群不下千疋(匹)。”十余年后,金朝国势由盛转衰,马匹供应更加困难。金国大臣完颜襄平定漠北部落反抗后,“还临潢,减屯兵四万,马两万匹”。这两个数字就大有文章。金代初期,一名骑兵拥有两匹战马,“居常以两骑自随,战骑则闲牵之,待敌而后用”(这与蒙古军的做法类似)。按此计算,若是裁汰4万骑兵,相应战马之数应有8万。结果总计只有“马两万匹”,可见当时的金朝军队骑兵比例已经大为下降了。

这就意味着,成吉思汗的蒙古骑兵所遇到的金兵,更多的是类似传统中原王朝以步兵为主要兵力的军队。在这种情况下,骑兵的机动性就体现出了显著的优势。蒙古军克服种种困难,40天行军700多千米,于当年三月到达金朝北部地区。金帝(卫绍王永济)匆忙派人求和被成吉思汗拒绝,号称30万的金军遂在野狐岭(今河北万全西北的得胜口)与蒙古军决战。结果一场恶战,金朝的数十万步、骑兵却败在十万蒙古骑兵手下,金军作鸟兽散,“整个原野都充满了血腥气”。

蒙古军趁胜前进,哲别军乘夜随同金朝溃军冲入居庸关。蒙古游骑逡巡于中都(今北京)近郊。金都大震,城门为之尽闭。中都是金国的统治中心,不仅驻有重兵,又是一座坚城,易守难攻。为确保中都,金主下令戒严,禁男子出城。蒙古军见无力破城,大掠而去。

1213年秋,蒙古军再度大举出动,攻克居庸关。此时,金朝几乎无马可用,“所在屯兵,率无骑士”。成吉思汗抓住战机,于1213年秋冬两季,分兵三路,扫荡黄河以北诸州,金朝在黄河以北能够自保的仅有以中都为首的11个城,被迫向成吉思汗求和。蒙古军暂解中都之围。

第二年四月,蒙古军撤出居庸关后不久,已成惊弓之鸟的金宣宗迁都南京(今河南开封),成吉思汗大怒,复攻中都。攻城虽然不是蒙古骑兵所长,但围攻长达一年时间。中都城粮草已尽,终于在1215年陷落。中都刚一攻下,成吉思汗又挥师南向,四处出击,金朝在黄河以北的土地几乎完全落入蒙古手中。这时候,滚滚东流的黄河之水与从关中东入中原必经之地的潼关暂时阻挡了蒙古铁骑。而成吉思汗在重创金朝之后,给大将木华黎留下部分士兵继续经营中原,自己则带着大量战利品返回漠北。他的战略重心开始转移,史诗一般的西征即将开始。

遭遇罗斯

1219年春,成吉思汗召开“忽里勒台(宗王与大臣会议)”,决意发动西征。在蒙古大军的强大攻势下,貌似强大的花剌子模不堪一击,仅仅一年多时间里,富庶的河中(阿姆河与锡尔河之间)地区沦陷,摩诃末算端被迫逃亡。成吉思汗派大将哲别和速不台追击摩诃末,于是蒙古大军更进一步进入波斯等西亚地区,甚至越过高加索山脉来到欧洲。1222年冬,蒙古军在钦察草原驻冬。这里有水草丰美的牧场,蒙古士兵夸赞说,他们的战马在这里如同在故乡斡难河畔和怯绿连河畔一样自由自在。被夺去领地的钦察酋长向基辅逃去,向罗斯各公国求援。

罗斯人起而迎战,并组织了一支按中世纪标准显得非常庞大的军队——可能多达10万之众。各罗斯公国的军队构成大同小异,由王公的亲兵队和城市千人队(步兵)组成。罗斯王公军队的核心,毫无疑问是他们的亲兵(boyar)——通常是骑兵。其兵器和战马通常由王公提供。为了战争的需要,王公往往饲养大量马群,并设置马厩长一职,由他们负责管理战马。罗斯的亲兵是王公们的常备军。他们“不携带任何的锅具,而是把马肉或牛肉切成薄片,然后用火烤熟便食用” “在夜间仅铺上毡毯,枕鞍而卧”,凡此种种,与当时以坚韧著称的蒙古军队相比亦毫不逊色,绝不是可以轻视的对手。而且,由于与强悍的突厥部落(波洛伏齐人)多次交锋,罗斯人对付游牧骑兵有相当丰富的经验。

绘画,描绘 1223 年卡尔卡河之战情形。蒙古军队用诱饵吸引罗斯联军追击,双方在流入亚速海的卡尔卡河附近正面交战,在这里,哲别和速不台已经选好对蒙古军最有利的地形,轻松击溃罗斯与钦察的骑兵

与其他游牧骑兵一样,蒙古军队非常擅长诱敌深入的战术。一支部队在发动一场令人畏惧的攻击之后,分散并逃跑,以诱使敌人穷追不舍。敌人骑兵奋勇追击逃跑的蒙古军队,以为自己马上就要胜利了。在后方看不到的地方,蒙古弓箭手设下埋伏。敌人骑兵来到这些人面前时,便被箭雨驱散,其中许多人被击中倒下马来。这时,敌军陷入混乱并遭受严重伤亡,对发动突袭的重骑兵已毫无抵御之力。

当时的蒙古军队更胜一筹的是,将这样一个战术动作变成了具有战略意义的机动。在第聂伯河畔,蒙古骑射手在河东岸向罗斯人射箭。罗斯军队一部悍然渡过第聂伯河,与蒙古军接战,轻易击溃佯败的蒙古前锋军,更俘杀受伤落马的蒙古军将领。这次小胜使得罗斯人更加轻视陌生的对手,在他们看来,蒙古人比波洛伏齐人更为不堪,随即全军渡过第聂伯河,寻求与蒙古军队决战。

蒙古军示敌以弱,全军东撤。罗斯军队及钦察盟军不分昼夜地追赶蒙古军,1223年5月,终于在流入亚速海的卡尔卡(Kalka)河附近“赶上”了蒙古人。在这里,哲别和速不台已经选好对蒙古军最有利的地形。卡尔卡河周围是一片平坦广阔的草原,蒙古军队可以无阻碍地行动。而河流本身虽然相当狭窄,甚至不及当时弓箭的射程,故而并不是一个不可逾越的障碍,但是足以减缓罗斯骑兵的前进速度,并妨碍任何撤退行动。

为了不让敌人在长途急行军后有片刻的喘息,同时也是担心蒙古军可能再一次逃跑,信心百倍的罗斯王公们整顿了战斗队列,渡过卡尔卡河,随即遭到以逸待劳的蒙古军的迎头痛击。罗斯与钦察的骑兵被击溃。而步兵肩并肩,排成人墙阵形紧密地站在一起,他们不知道将面临怎样的对手,只有下决心保持战斗队形不被打乱。可是蒙古骑兵在斯拉夫人武器的射程之外停了下来,在那里向罗斯步兵队列万箭齐发。罗斯士兵只能眼睁睁地看着周围的同伴纷纷倒在血泊之中,却无法有效反击蒙古军队。罗斯士兵没有人能用剑与蒙古兵短兵相接,没有人能将长矛投向他们,或拿着棍棒追击他们,最后只能全军覆没。蒙古人随即渡过卡尔卡河,将残余的罗斯军队歼灭。

多达8至10万的罗斯军队就这样全军覆没。《诺夫哥罗德编年史》记述:“无数的人被杀死了,哀号悲泣之声遍及城乡各处。”而用同一本编年史中1224年条目的话来说,派出去与蒙古军作战的大量士兵,只有“十分之一的人回家”。

虽然以极小的代价取得了极大的战果,但长时期的连续作战与跋涉仍然使蒙古军疲惫不堪,急需休整。于是哲别和速不台下令掉头东向,如同一阵旋风一般席卷而去。蒙古人的第一次西征也就此接近尾声。实际上,哲别、速不台军对高加索地区及罗斯的进攻只是一次战略武力侦察,他们的作战经验,以及在战斗中对蒙古人原本并不熟悉的欧洲军队的了解,对于蒙古人未来的大规模西征无疑是有用处的。可以说,正是这次西征开启了一张大幕,敲响了下一次大规模西征的开场锣鼓。

西征巅峰

1236—1241年的第二次西征是著名的蒙古三次西征中的第二次,也是规模最大的一次。相比成吉思汗时代,这一时期的蒙古骑兵装备有了一些变化。意大利传教士约翰·柏朗嘉宾(Jean de Plan Carpin)在这次西征后出使蒙古草原,甚至参加了元定宗贵由(成吉思汗之孙)的登基典礼。由于这个有利条件,他为后人留下了当时蒙古军队装备的珍贵记载。

蒙古重骑兵的装备 :1.头盔,2.金属小盾,3.战锤,4.札甲甲片局部,5.套索、手斧、水袋等辅助装备

从柏朗嘉宾的记述看,蒙古骑兵的战马,不一定披甲。这可能是出于战术和经济两方面的原因。在战术上,游牧轻骑兵以机动性见长,战士自身都可能不披甲,马匹自然也是轻装上阵。而从经济上看,蒙古骑士往往人有数马,战马体躯较大,马甲所需要的原料也多、制作数量过多的马甲并不合算。

当时蒙古军“披挂马甲的战马,马腿同样也要保护起来” “甚至包括马甲都是用皮革作成的”。柏朗嘉宾注意到,“马甲是由五片皮革做成的:战马两侧各有一块、从尾至头一段,绑在马鞍上或马鞍后面的背部,或者是绑于马颈上;他们把另一片皮革置放在马的臀部,恰恰位于前两片系结的地方,并且在皮革片上挖一个洞以使马尾露出;他们把最后一片置于马匹的胸膛之前,一直让它垂到膝盖,至少要垂到大腿根。他们在马的前额部前放置一铁片,并且与披到马颈两侧的皮革片系结在一起。”值得注意的是,柏朗嘉宾还提道,一些蒙古军还装备了铁制的札甲,“既可以作为他们的马甲,也可以作为人的甲胄,他们将它擦得精光锃亮,甚至可以从中照镜子”。一些蒙古骑士及其战马装备了铁甲。这显然是从华北与河中地区获得铁原料与熟练工匠的结果。宋人在《黑鞑事略》里就说,蒙古灭花剌子模,“始有物产,始有工匠,始有器械”,到灭金(1234)以后,更是“百工之事,于是大备”了。

也正是因为这个原因,参加第二次西征的蒙古军队可能达到了自身的巅峰。他们轻而易举地横扫罗斯(而且是在冬季)。1241年初,西征的统帅,成吉思汗的孙子拔都已开始攻略波兰和匈牙利。在利格尼茨战役中,西里西亚大公亨利二世以条顿骑士为主力迎战蒙古军。这些骑着高头大马的欧洲骑士以其惯用的“楔形队形”出战,像一把坚不可摧的剑刃直插蒙古军阵地,却遭到骑射手张弓齐射。这些骑士身着锁子甲,马匹也穿着马衣,虽然防护性较好,但同时也带来机动性下降的问题,导致骑士的薄弱部位——战马四肢容易遭到攻击而使得马匹倒下。骑士在战斗中一旦其马匹被击倒或者从马上落下地来,自己就难以爬起,只能任人宰割。趁此机会,蒙古重骑兵攻击了混乱中的骑士们,杀死剩下骑士中的大多数。最后,连倒霉的亨利也丢了性命。

15 世纪的德国锁子甲,锁子甲一般由铁丝或铁环套扣缀合成衣状,对抗刀剑的砍、劈攻击的防护效果较好

接下来轮到匈牙利。蒙古军于1241年3月12日攻破喀尔巴阡山关隘,沿蒂萨河上游河谷挺进。一些史料声称,匈牙利王国“因他们人多势大和甲兵强盛,目空一切,因此他们听见拔都临近的消息时,也用40万个以善战闻名、视逃跑可耻的骑兵,出发去迎击他”。尽管扩张,但匈牙利军队毫无疑问地在数量上占有优势。

而蒙古军再一次在一个具有战略意义的规模上实施了屡试不爽的战术诡计。蒙古大军沿着来路退回,看样子似乎要向东方草原撤去。匈牙利人立即断定,蒙古人是被自己的兵力优势吓住了。于是,他们纷纷要求追击他们以为正在逃窜的蒙古人。匈牙利人转忧为喜,从担心蒙古人袭击的情绪,变成了跃跃欲试,要分享战利品和荣耀。在这样的压力与诱惑面前,匈牙利国王终于命令其军队追击蒙古人。结果,蒙古人用箭雨和重骑兵的攻击摧毁了匈牙利人的阵势。匈牙利骑兵仓皇逃跑;他们当中的许多人扔掉武器和盔甲,以使马跑得更快。

但这是一个陷阱。就像柏朗嘉宾所说的,当蒙古人“偶然遇到敌人战斗得很好时,鞑靼人就放开一条路,让他们逃走;然后当敌人开始逃走并且互相分离时,就立即各个击破,这样,敌人在逃走时被屠杀的人,远比在交战中被杀的人多得多”。从心理学分析,在可以逃命的判断下,求生欲使其原本高涨的士气一泻千里,战斗意志将大大减弱,战斗力也因此大为削弱。蒙古骑兵正是抓住了大多数人对危险状况正常反应的心理,在最大程度减少自己伤亡的前提下,大量杀伤歼灭敌军。

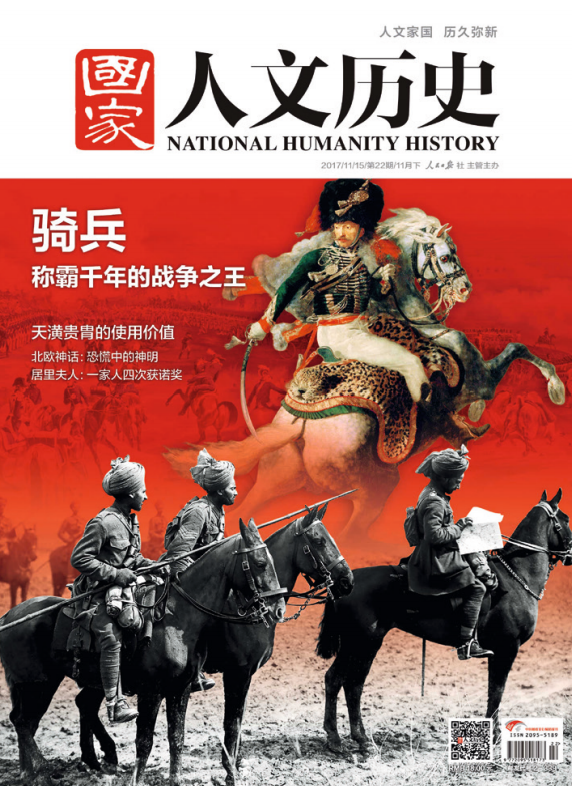

《国家人文历史》2017 年 11 月下封面故事《骑兵 :称霸千年的战争之王》,从时间脉络讲述了骑兵的诞生与发展的故事

于是,蒙古轻骑兵在两侧追击匈牙利人,像击中无奈的猎物一样将其击落马下,匈牙利人尸横遍野。起码有7万人死在战场上或西逃的路上。而拔都的部下在打扫战场时,甚至缴获了匈牙利国王的印玺。当时德意志巴伐利亚的一个编年史家写道:“匈牙利在建国350年以后被鞑靼人消灭了。”蒙古大军横扫波兰与匈牙利,只用了三个月的时间,这在古代战争历史上,堪称“闪电战”。

遇到对手

有一种说法,如果拔都麾下的西征军不是因为在1242年初得知窝阔台大汗的死讯而东还,或许维也纳这座“音乐之都”在美妙的圆舞曲尚未诞生之前,便在蒙古铁骑之下沦为历史的陈迹了。但历史终究不容假设,蒙古骑兵再也不曾对欧洲发起过如此规模的攻势。

究其原因,有内外两方面。从内部来说,距离铁木真称“成吉思汗”不过60年,在蒙哥汗去世后,蒙古帝国就逐渐分裂为东欧的钦察汗国(即金帐汗国)、中亚的窝阔台汗国、察合台汗国、波斯(今伊朗)的伊利汗国(旧译伊儿汗国)以及作为这四大汗国宗主的元朝。其中钦察汗国更是与伊利汗国反目成仇,兵戎相见。“黄金家族”的分裂与内战,无疑削弱了蒙古骑兵继续发动对外征服战争的能力。

从外部来讲,蒙古骑兵在战场上遇到的顽强抵抗也是一个重要原因。譬如蒙古(元)两次征伐日本,虽说成泰山压卵之势,但镰仓幕府武士也绝非不堪一击的泛泛之辈。就拿第一次征日来说,日本骑马武者传统的“一骑打”(单挑)战术在蒙古军面前显得早已过时,加上使用早期火器,令蒙古军在战场上占有明显优势,即便如此,蒙古军主将之一的刘复亨也中箭被射伤,战斗之激烈可见一斑。

如果说,渡海远征,到底不是草原英豪所长,那么蒙古第三次西征尾声遇到的埃及马穆鲁克战士,就可以说是一个堂堂正正的对手了。

1260年夏天,蒙古军的先锋抵达加沙地带,距离非洲只有一步之遥。马穆鲁克王朝无法对蒙古人的威胁视而不见,奋起迎战。后世波斯史学家认为马穆鲁克军队人数为1.2万人,这个数字虽然不太可靠但并非毫无根据,因为阿育布王朝末期的埃及总共也只拥有1—1.2万骑兵,考虑到当时的埃及进行了全国动员,马穆鲁克军队人数至多也可能只有此数。由于这次西征的统帅旭烈兀(伊利汗国的建立者)已率主力东归,只给留守叙利亚的怯的不花留下了不超过1.2万人的部队。应该说这是一个失策,虽然叙利亚并没有适合放牧马匹的草场,但作为阿拉伯世界最为富庶的肥沃新月地带,这里完全可以负担更多蒙古军队的给养。

15 世纪末马穆鲁克骑兵装备展示,现藏佛罗伦萨斯蒂伯特博物馆。马穆鲁克骑兵头戴铁盔,身穿锁子甲,即使在面对欧洲重骑兵时也可以保证机动性和防护性,马穆鲁克骑兵刀法极其出色,据说他们可以在策马疾驰时劈中悬挂在空中的一颗蜜枣

但这样一来,两军变得兵力相当,胜负对双方而言就显得相对公平。在艾因贾鲁特,也就是距约旦河左岸的贝桑西北15千米处,蒙古军与马穆鲁克军相遇了。

相比蒙古西征时遇到的其他对手,马穆鲁克骑兵的战术反而是更“蒙古式”的。在作战时,马穆鲁克骑兵通常先采取守势,他们排成整齐的队形,用强弓一起齐射打击进攻的敌军;等到敌人阵形散乱以后,马穆鲁克骑兵才开始后发制人,发动攻击。身穿锁子甲的马穆鲁克骑兵会以严整的队形冲向敌阵,接近敌人时他们会先再施放一拨弓箭,然后冲入敌阵,用长矛或马刀与敌人格斗。大马士革弯刀是天下闻名的中世纪三大名刀之一。马穆鲁克骑兵的刀法极其出色,据说他们可以在策马疾驰时劈中悬挂在空中的一颗蜜枣。

除了个体防护和武艺方面的优势,马穆鲁克骑兵还有另外的优势。他们的坐骑要比蒙古人的好:阿拉伯马是世界上最好的马种,身高腿长,冲刺速度极其惊人,耐力也不错。作为农业社会的埃及(尼罗河三角洲)与叙利亚地区缺乏牧场,迫使马穆鲁克王朝不得不采用耗费高昂的饲料(大麦或者三叶草)喂养马匹,这就限制了骑兵的规模。但每一位参战的马穆鲁克士兵在行军时至少都可以得到一头骆驼,这就在行程不远的本土作战时抵消了蒙古人的机动性优势。

在艾因贾鲁特之战中,马穆鲁克人甚至以其人之道还治其人之身,设下诱敌之计。悍勇的怯的不花果然中计,他“像火海般地前进,对自己的力量和兵力充满了信心”,身先士卒发起进攻。当蒙古军队进入埋伏地点时,马穆鲁克人从埋伏处三方面杀将出来,向蒙古军猛扑过来。以骑射见长的蒙古骑兵其实不擅长近距离格斗,他们在与经过严格训练的马穆鲁克骑兵较量刀法时占不到任何便宜。双方从清晨肉搏厮杀到中午,蒙古军队最后抵抗不住而崩溃,残部向北溃逃。

绘画,描绘艾因贾鲁特之战中的马穆鲁克骑兵。作战时,身穿锁子甲的他们会以严整队形冲向敌阵,接近敌人时他们会先再施放一拨弓箭,然后冲入敌阵,用长矛或马刀与敌人格斗

这场战役标志着蒙古人发起第三次西征以来一路高歌猛进的势头遭到遏制。由出生中亚与高加索奴隶组成的马穆鲁克军队清楚地表明,不可一世的蒙古骑兵事实上是可以被打败的。更具历史意义的是,艾因贾鲁特之战的胜利并不是偶然。之后的马穆鲁克人又几次击退了伊利汗国蒙古人的进攻。尤其是1303年在大马士革附近的苏法尔草原之战中,面对正处于鼎盛时期的伊利汗国大军,马穆鲁克人奋勇战斗,俘虏蒙古士兵1万余人,缴获战马达2万匹,给蒙古军以毁灭性打击。从此之后,波斯的蒙古人对马穆鲁克人就再也无能为力了。蒙古人已经将冷兵器时代的骑兵推上巅峰,随着“火器时代”的来临,火器克制了骑兵的机动性——也让甲胄与马铠变得无用,游牧民族的骑兵在之后的历史里再也没有取得过如此之大的成就。