李思达 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

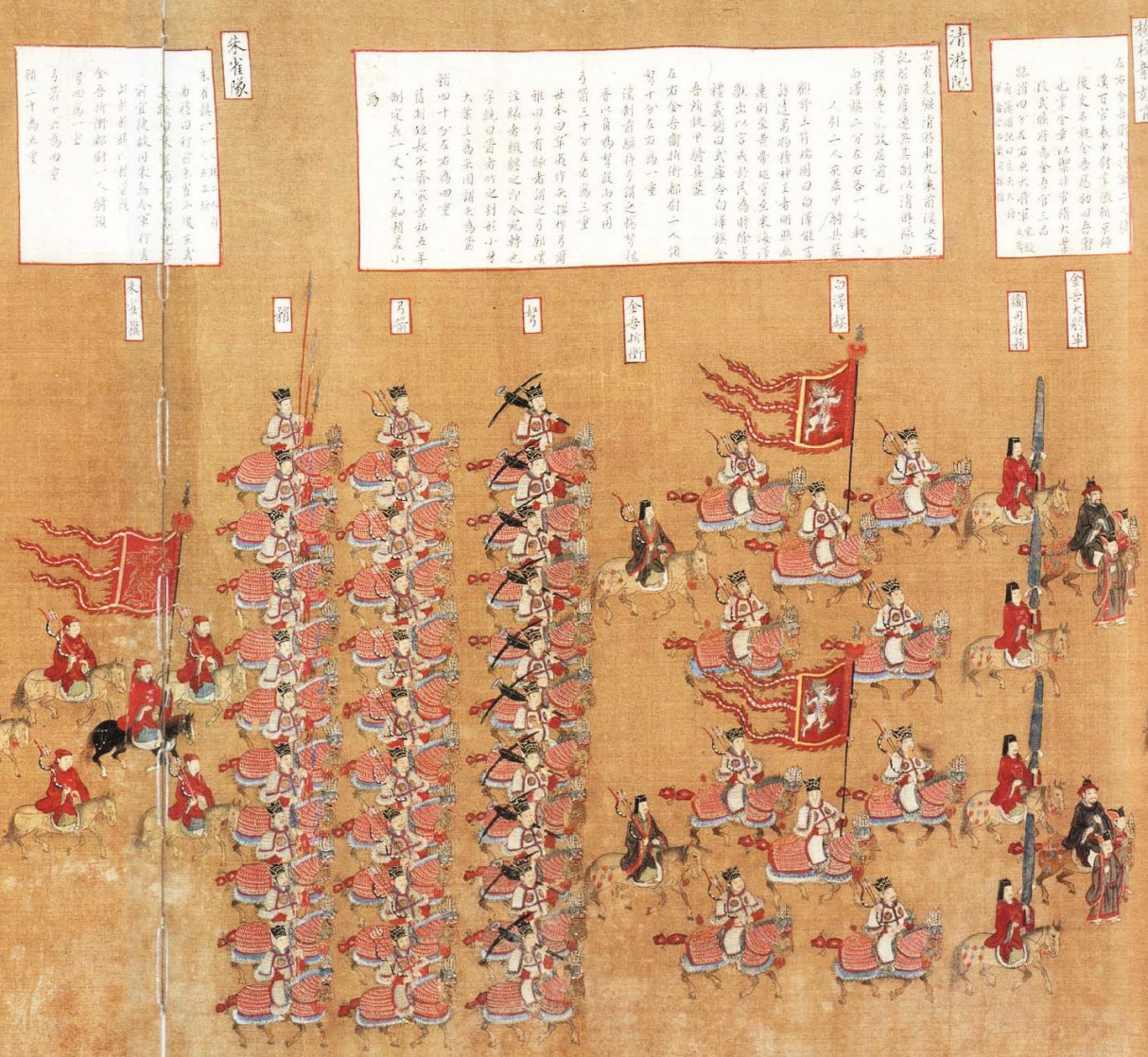

《免胄图》(局部),北宋,李公麟,纸本墨笔,纵 32.3 厘米,横 223.8 厘米,现藏台北故宫博物院。绘郭子仪谈笑间降服数十万回纥大兵之事,该画描绘的虽是唐代故事,但画中甲胄样式皆为宋代款,可以看到身披马甲的战马

五代之际,政权交接往往会横生枝节,显德元年(954)后周世宗柴荣继位时亦不例外,以太原为根本的敌国北汉倾国来攻。当年二月,北汉主刘崇亲率3万大军,会同辽国武定节度使杨衮的“万余骑”从太原南下,一路经团柏(今山西祁县)、梁侯驿(今山西沁县),兵锋直指潞州(今山西长治)。柴荣得知后,力排众议亲征,两军于三月十九日在高平巴公原相遇(今山西高平市与泽州县交接处巴公镇),一场遭遇战就此爆发。

在刘崇看来,此战无疑是“优势在我”:巴公原境内地势一马平川,有利于发挥契丹铁骑威力;同时他觉得柴荣年少可欺,内忧外患,兵力又少,必不敢与自己决战。这点他倒没估计错,出征前后周曾进行朝堂辩论,老相冯道就对新帝大加嘲讽,柴荣说自己要学习唐太宗亲征,冯道问:“未审陛下能为唐太宗否?”柴荣表示我军兵力强盛,同刘崇作战是“如山压卵”,冯道就呛他说:“未审陛下能为山否?”

然而奇迹发生,柴荣在右军将领樊爱能、何徽临阵脱逃的情况下率领亲军奋战,时为宿卫将的赵匡胤同张永德两人各率骑兵2000人左右夹击,“身先士卒,驰犯其锋”,内殿直马仁瑀“跃马引弓大呼,连毙数十人”,殿前右番行首马全乂“引百骑陷阵”,激战之中阵斩北汉骁将张元徽,北汉军由此崩溃。而在一旁观战辽军“畏周兵之强,不敢救,且恨北汉主之语,全军而退”,后周军获得全胜。

世人不难看出,高平之战依然是一场典型由骑兵左右胜负的大战。柴荣能够在己方右翼溃逃情况下逆转战局,依靠的是麾下直属骑兵奋不顾身冲击北汉中军。骑兵将领赵匡胤正是在此战中受周世宗青睐厚遇,被任命为殿前都虞候,踏出称帝之路的第一步。

宋初铁骑:平定乱世的秘诀

高平之战证明了五代末中原骑兵的战力,赵匡胤建立宋朝之后试图延续荣光,对骑兵建设抓得很紧。据宋元学者马端临《文献通考》所言,宋初建隆年间禁军“殿前司领骑兵之额三十七,步兵之额二十六;侍卫司领骑兵之额三十五,步兵之额八十三;御前忠佐军头司领步骑之额四;皇城司领步兵之额二,左右骐骥院领骑兵之额二”。除去没有提到具体步骑数量的御前忠佐军头司,提到的189指挥中骑兵至少有74,占总数近四成,比例相当之高。

骑兵占比高是一方面,此时禁军骑兵素质也着实不低,选拔标准是“年四十已下,长七八尺,材必健疾,力迈伦等,能驰骑而善射,前后左右,周旋进退,超越沟堑,驰上陵,逾险阻,绝大泽,涉名水,敢犯强敌,乱大众者”。

北宋军政尚未颓靡时,以此标准选锋出来的禁军骑兵的确强悍,后人只需看看赵匡胤的战绩就能大致明白:显德三年(956),时为禁军骑将的赵匡胤攻打南唐滁州,敌将皇甫晖要求后周军允许他们“成列而战”,史载赵匡胤“笑而许之”。等南唐兵出城排开阵势后他便抱着马颈“突陈而入”,用剑将皇甫晖击落马下,“生擒之”,还生擒唐军另一位将领姚凤,“遂克滁州”。北宋继承这批后周禁军骑兵后,不仅对其他缺乏骑兵的割据政权呈摧枯拉朽之势,甚至凭借一些战术上的绝活还能同擅长骑射的辽军相颉颃。

后周到宋初禁军骑兵善战的秘诀就隐含在今藏中国国家博物馆,可能绘制于北宋皇祐五年(1053)到治平二年(1065)间的《大驾卤簿图书》中。所谓“卤簿”,最初是指天子出行的车驾,东汉学者应劭在《汉官仪》中说:“天子出,车驾次第谓之卤,兵卫以甲盾居外为前导,皆谓之簿,故曰卤簿。”自南朝起,卤簿便成为君主出行仪卫的统称,国博所藏北宋《大驾卤簿图书》全卷纵51.4厘米、横1481厘米,描绘宋帝前往城南青城祭祀天地的场景,出现官兵5481人、车辇61乘、马2873匹、牛36头、大象6只,以及乐器1701件、兵仗1548件,可谓场面庞大,气势恢宏,为后世研究宋代舆服、仪卫、兵甲、礼乐等制度的重要参考资料。

不出意外,人们在此幅《大驾卤簿图书》中便能看到北宋禁军骑兵的身影。只见他们位于卤簿前部,以金吾纛矟为先导,之后便是名为检校龙骑队、清游队、朱雀队、龙旗十二等骑兵队,图中左、右金吾大将军引出队伍,8名骑士护卫2名打着“白泽旗”的骑士,其后又是3队骑士,每队各10人。

《大驾卤簿图书》(局部),北宋,绢本设色,纵 51.4 厘米,横 1481 厘米,现藏中国国家博物馆。绘宋帝前往城南祭祀天地场景,8 名骑士护卫 2 名打着“白泽旗”的骑士,其后又是 3 队骑士排出弩、弓、长矟三道阵势,他们身着甲骑具装,坐骑具装更是彰显皇家排场和美学

3队骑兵人数虽不多,但还是排出弩、弓、长矟三道阵势。此种列阵绝非随意,人们只需翻看仁、神宗等诸朝史料就会发现,此种比例排列恰是北宋骑兵惯用的阵法。他们使用的主要兵刃为弓弩与长枪,而且格外注重弓箭:“诸处马军,每一都枪手、旗头共是三人,其八十余人并系弓箭手。”不仅骑兵人员配置多骑射手,就连训练项目也是为“马射、马使蕃枪、马上野战格斗”,将射击排在格斗之前,而且“马军一分习枪刀,余习弓”。到熙宁年间,宋军更形成定规:“马步皆前三行枪刀,后二行弓弩,附队以虎蹲弩、床子弩各一,射与击刺迭出……人马强者隐于队中,遇可用,则别出为骑。”

虽然《大驾卤簿图书》和其他史料反映出的骑兵情况略晚,但考虑到北宋讲究“祖宗家法”,军事又更重传承,两相结合倒也可让人从中逆推出北宋初年禁军骑兵横行天下时的战法。大体来看,禁军骑兵非常讲究配合,无论攻守都先以弓、弩乃至虎蹲弩、床子弩等“重武器”杀伤扰乱敌人阵型,然后再视战局出动专用于白刃战的骑队。而这些“人马之强者”的精锐骑兵武艺高强,除弓箭外还擅使各种武器,他们一般多用双、单钩枪或环子枪,特点是“枪首之侧施倒双、单钩”以增强杀伤力,有些枪杆还装有手环,以防使用者在骑战中脱手,此外还会使用铁鞭、铁简、棍、双剑、大斧、连枷等诸般兵刃,以此在敌军中来去自如。

仪式用的“马珂”与皮具装

《大驾卤簿图书》中所透露的北宋骑兵信息远不止此。展开画册,人们能看到金吾大将军身穿普通公服,而其余“白泽旗”和“清游队”的40名骑兵均着甲骑具装,骑士身甲边缘为红色织锦,边缘下端饰豹皮,披膊为青色,明显为札甲,胸口左右两个圆护为人面,为唐中晚期最为常见的形制,但他们坐骑具装则与前朝颇为不同。据《宋史·兵志》所言,此乃一种装饰更为华丽,被宋人名为“马珂”的具装。《宋会要辑稿》将“马珂”解释为:“铜面,雕翎鼻拂,攀胸上缀铜杏叶,红丝拂,又胸前及腹下皆有攀缀铜铃,后有跋尘,锦包尾。”对照包括《大驾卤簿图书》在内一些传世画像,“马珂”大约便是为马配有装饰白雕翎的贴金面帘,马匹头颈有大红鼻拂和大红洒金花鸡颈,胸攀缀铜铃,此外还有深绿贴金跋尘和大红洒金花织锦包尾,充分彰显出皇家排场和美学。

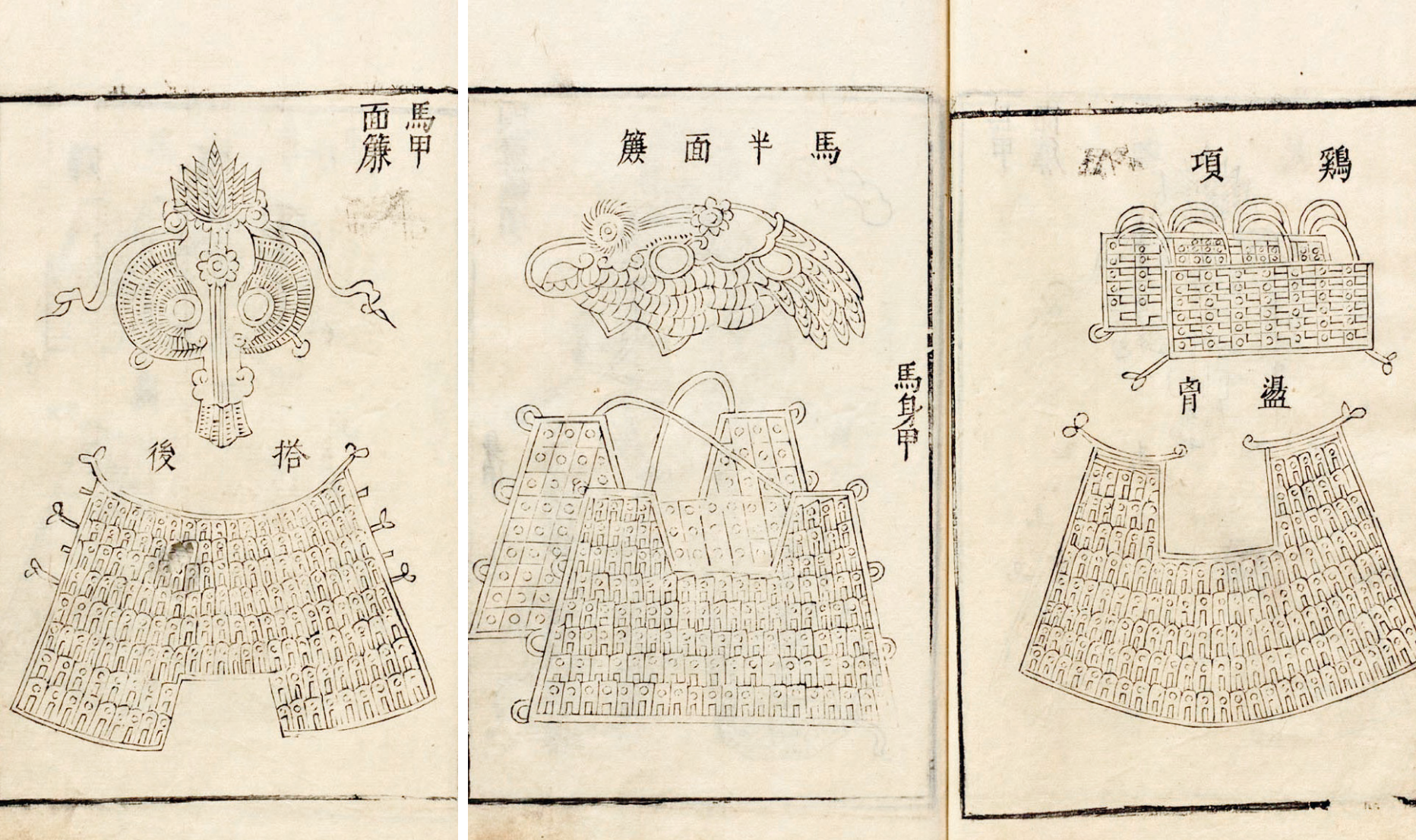

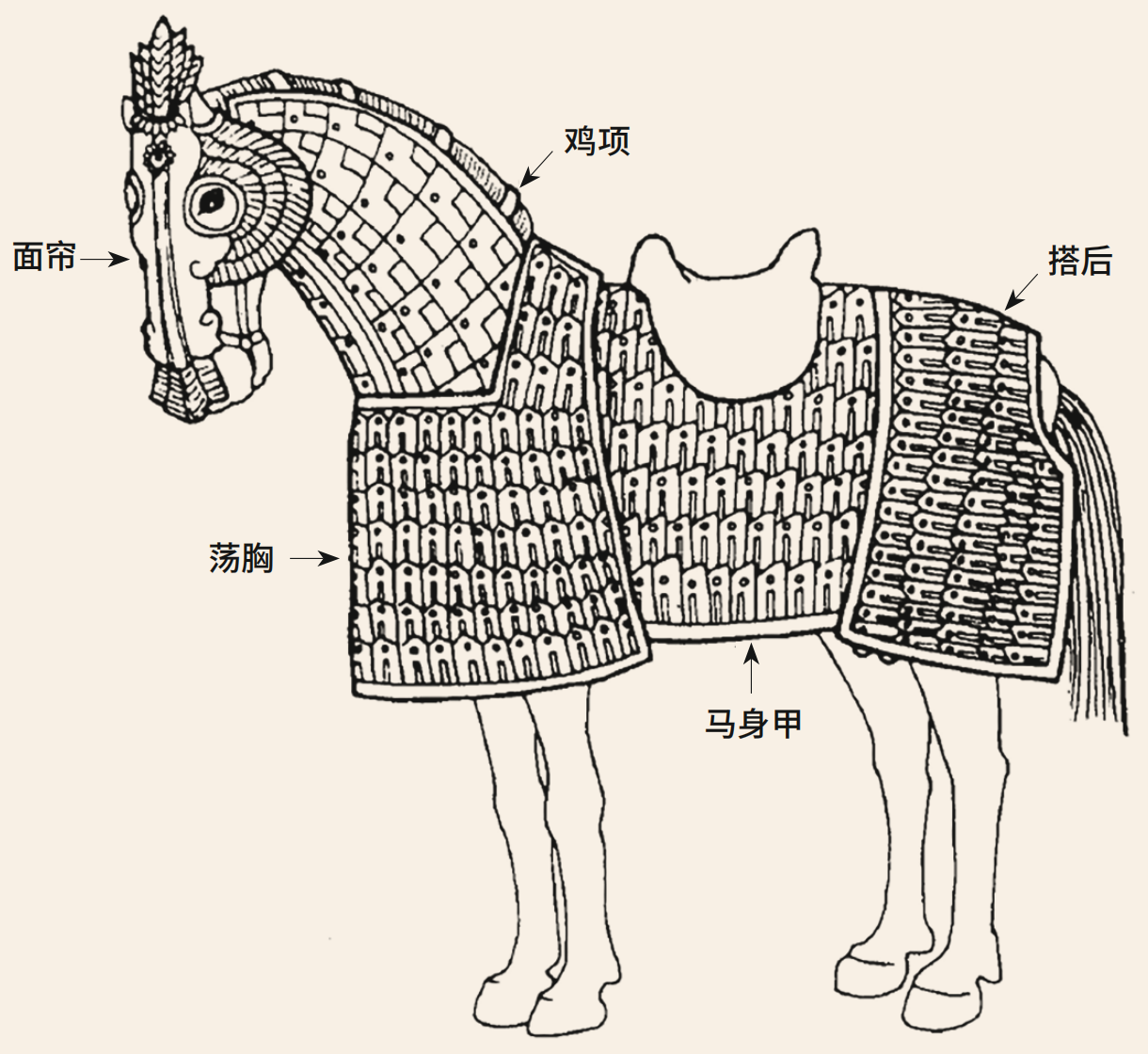

自唐代起,具装就多用于仪式,《大驾卤簿图书》也印证了此点,因为如此华丽的“马珂”显然上不得战场——有经验的将领都知道,战场上越是灰头土脸的装备越能克敌保命,华丽显眼的装备往往都会“插标卖首”。可话说回来,作为古代骑战中最常见的装备之一,马铠具装在宋初很可能有一定用武之地。宋夏战争爆发后,朝廷“颇访知兵者”,组织丁度、曾公亮等人编撰了一部规模宏大的官修综合性军事类书《武经总要》。在此书《制度十三·器图》中,曾公亮等人为后人留下了一幅详细的具装样式绘图,此完整马具装共分五部分,有遮挡马面的“面簾”、包住整个马颈的“鸡项”、挂于马前背,垂下挡在马前胸的“荡胸”、覆盖马肋部的“甲身”,以及包裹马臀部的“搭后”。画面中的具装并无鼻拂、铜铃、跋尘、包尾等装饰,可能源自实战。让后世研究者为之惊喜的是图中对细节的还原:人们可以看到,具装甲身实际由左右两大片甲胄组成,相互之间由系带相连,略一思索人们便能理解其中巧妙:马背部需要放置马鞍,不能全部覆盖,故而身甲不能做成盖住马背的整片,由两片拼搭则留出安装马鞍位置,马背其他部分则由整片搭在马背上荡胸和搭后提供防护,如此一来也可减轻具装整体重量。

《武经总要》中细节为后世研究具装提供最为直观可靠的依据,而在另一方面则暗示当时仍能见到具装,编撰者曾公亮等人并非武人,对马铠细节了解如此之详尽,最大可能还是见过实物。此推测也有旁证,据曾巩说,开宝末年,赵匡胤于汴京设立南、北作坊,也就是官营手工作坊,负责为禁军“岁造甲铠、具装、枪、剑、刀……”此外,朝廷还在各州设置作院,“岁造弓、弩、箭、剑、甲、兜鍪、甲叶、箭镞等……凡诸兵械,置五库以贮之。戎具精妙,近古未有焉”,可见北宋具装一直有生产,曾公亮等人所记载的乃是宋代实物原貌。

按曾巩所言,具装似乎只有汴京作坊能生产,诸州作院只能负责“甲、兜鍪、甲叶”等装备,但《宋会要辑稿·舆服》及一些南宋地方志指出,江南东路的饶州在熙宁十年(1077)“岁额合造马甲四百副”,江宁府政和三年(1113)“岁额合造马甲四百副”。考究史实,宋神宗于熙宁六年(1073)改革旧制,在中央设军器监统括装备生产修理,在诸州或设或改,设置41都作院,大约就是自此各地军工作坊生产经营范围扩大,饶州、江宁等地都作院获得具装生产定额。

《武经总要》绘制的马甲,有遮挡马面的“面 簾”、包裹马臀部的“搭后”、覆盖马肋部的“身甲”、包住整个马颈的“鸡项”,以及挂于马前背, 垂下挡在马前胸的“荡胸”

不管生产地是汴京作坊也好,还是各州都作院,宋代具装很可能都是皮制为地。《武经总要》便指出至迟在仁宗年间,“马珂”已经变成纯皮甲:“裹马装则并以皮,或如列铁,或如笏头,上者以银饰,次者以朱漆二种而已。”而《文献通考》明确记载北宋初年生产两款具装“金钱朱漆皮马具装”和“铁钢朱漆皮马具装”均为皮甲。不仅如此,还有资料表明南宋孝宗时马军司曾向朝廷一次性申请牛皮5000余张以制作马甲,可见南宋具装亦可能以皮甲为地。虽说皮具装有利于骑兵机动,但同时也意味着重装马铠终究在北宋走上了衰落之途。个中缘由,同澶渊之盟后,宋辽保持了大体上的和平,北宋军备松弛,骑兵不振有相当关系。

北宋骑兵衰落的缘由

在《武经总要》中,编纂者在《制度四·用骑》开篇就说骑兵在战场能够“十骑乱百人,百骑败千人”,接下来又详细分析骑兵长处十六条:“逆敌始至,乘乱击虚,追败离结,邀前蹑后,断敌粮道,掠其辎重,攻其关津,绝其桥梁,掩其不备,击其未整,攻其懈怠,出其不意,烧其积聚,掠其市里,空其田野,俘其子弟”,到文末又换个法子重申“骑战之道……又有十利八害……皆骑士成败之机”。

书中翻来覆去说骑兵优势,可见宋人并非不知骑兵的重要性,只是落地又是另外一回事。在两宋大部分时间里,骑兵在宋人国防中都扮演可有可无的角色,甚至出现凑不满定额的滑稽局面。早在景德三年(1006),宋真宗就对大臣王钦若言:“马步诸军,累经简阅,缺额甚多。”到北宋中期问题更突出,地处陕西前线的诸如“龙卫、拱圣、骁骑、武骑、宁朔、神骑”等“旧百三十一指挥使”骑兵番号都无法满额,只能“省五十指挥”,一口气砍掉近一半,方法大概就是将无马骑兵调入步兵:“阙马者填虎翼,有马者填云骑”,又或是“马军无马,愿补入步人者,稍与补充近上衣粮优处军分;其有马者,即与团并足成指挥。”

《武经总要》中的马甲复原示意图。人们可以看到,具装身甲实际由左右两大片甲胄拼搭组成,留出安装马鞍位置

从朝廷公开奏议中,人们不难看出北宋骑兵所面临的最大问题便是“马军无马”,最严重时甚至如皇祐四年(1052)知成德军宋祁奏报:“今天下马军,大率十人无一二人有马。”之所以出现此情景,归根到底便是北宋并未真正实现大一统,中国传统产马地“西起陇右、金城、平凉、天水,外暨河曲之野,内则岐、豳、泾、宁,东接银、夏,又东至于楼烦”,在宋人看来“或陷没夷狄,或已为民田,皆不可复得”。

传统产马地区的丧失给两宋骑兵建设带来一系列严重后果,首当其冲的便是骑兵费用居高不下。迫于现实,北宋朝廷只能在汴京周围以及同辽、夏对峙的河北和陕西路设立马监养马,甚至有相当部分是设在农耕地区,产马量小不说,质量还无法同西北和北方良马相提并论,最终还要买马应急。别的不说,就以买马而言,和平时期一匹马在16—26贯之间,战争爆发间往往暴涨到25—50贯。据大臣张方平透露,庆历年间陕西前线“马军一百二十余指挥,若马数全足,计六万有余匹”,想要凑齐满额开支已然不小,更何况维持120指挥满额骑兵的话,不计运输费用还要“每年支草一千五百一十二万束,料一百五十一万二千石”。事实上,就像庆历元年(1041)大臣田况上书所言:“以一骑军之费,可瞻步兵二人。”北宋时期骑兵费用为步军1.5倍到2倍左右乃是当时朝野共识。

缺马问题带来的不仅仅是骑兵军费高企,还影响到训练。这一方面是巧妇难为无米之炊,另一方面也有军政腐败因素,“诸道骑兵颇为长吏役使,失于教习”。康定元年(1040),宋夏战争爆发,仁宗下诏:“教士不衽带金革,缓急不足以应敌。自今诸军各予铠甲十、马甲五,令迭披带。”希望以此加强士兵军备,然而朝廷惊愕地发现,此时就连禁军精锐,骑兵军额最高的“上四军”之一的侍卫亲军马军司主力“龙卫”,“闻其有不能被甲上马者”。当然这也和北宋的铠甲过于沉重有关,最轻便的弩手甲要50多斤,枪手甲更有70余斤,人马俱甲的重骑兵对马匹和战士的要求自然不低。略次的殿前司“骁胜”、马军司“云、武二骑”等军状况更为糟糕,“驰走挽弓,不过五、六斗,每教射,皆望空发箭,马前一二十步即已堕地”。气得宋仁宗下诏:“骑兵带甲射不能发矢者,夺所乘马与本营艺优士卒。”但从后续来看,似乎效果并不显著,到神宗元丰时,朝廷干脆下令“马军教习不成,请降步军,又不成,降厢军”。

耗费如此之巨,得到的却是不堪大用的骑军,也难怪宋人总体战术思想全是“以步制骑”——不是不知道骑兵的妙处,而是客观实在养不起,练不好。只是有些朝廷大臣竟公开鼓吹中原士兵天生不擅长骑射,譬如仁宗时曾拜相的丁度,居然说:“中国抗夷狄,可以智胜,不可以战斗,盖地形武技与中国异也。羌戎上下山阪,出入溪涧,中国之马不如也。隘险倾侧,且驰且射,中国之技不如也。风雨罢劳,饥渴不困,中国之人不如也。”面对客观困难只一味看到困难,甚至发展成自我否定,谬论流行之下难免影响北宋骑兵建设。

文人笔下的南宋具装

进入南宋后,由于战争损失,再加上中原大部分地方入金,“马军无马”问题显得更为严重,以至到“自渡江以来无复国马”的地步(李心传《建炎以来朝野杂记》)。自绍兴二年(1132)起,南宋令三省枢密院“措置马监”,先后在饶州(今江西鄱阳)、临安(今浙江杭州)、镇江、扬州、应城、荆南(今湖北枝江、潜江、荆门和当阳四市各一部)诸地设置养马场,取其繁衍之意命名为“孳生监”。

毋庸多言,南宋朝廷设“孳生监”养马的想法近乎病急乱投医,“十有余年才生三十驹,而又不可用”,因此到乾道九年(1173)全部关停,“故国之战马悉仰于川、秦、广三边马也”。

所谓川、秦、广三边,是指南宋朝廷通过四川、甘南地区和广西购入边马。川马来自成都府马务下辖的黎州(今四川汉源北)、叙州(今四川宜宾)、珍州(今贵州正安)、长宁(今属四川宜宾)、南平(今重庆綦江)五个买马场;秦地买马主要是通过兴元府马务下辖的文州(今甘肃文县)、西和州宕昌寨(今甘肃宕昌)和阶州峰贴峡(今甘肃舟曲)买马场交易;南宋朝廷还在广西设买马司,主要通过横山寨(今广西田东)榷场收购当地马匹。早在绍兴二年(1132),南宋朝廷就从广西购回马匹,“以三百骑赐岳飞,二百骑赐张俊”。

尽管南宋朝廷多方筹措购买,然而“马军无马”的状况始终未得较好改善,特别是广西边马身材较小,即便按“朝廷旧法”的收购标准,高度也只有“四尺一寸到(四尺)七寸”,折合下来不过1.27米到1.47米,更何况军情紧急时南宋人还不得不放低标准,一纲五十匹“良细马不过三四匹,中等马不上二十匹,余皆下下,不可服乘”。四川茶马司购回的“川马”也会出现“皆低小瘦瘠”的情况,只有兴元府马务收购的“秦马”,“强壮阔大可备战阵者,谓之战马”。南宋从绍兴(1131—1162)到嘉泰年间(1201—1204),每年所购秦马从4000余匹增加到7000余匹,再考虑到从西北到东南几千里长途运输中的损耗,分拨给殿前、马、步三衙禁军及江上、四川诸军的“堪披带好马”总是捉襟见肘。

卤簿钟上的甲骑具装形象,北宋,通高184 厘米,现藏辽宁省博物馆。卤簿即天子出行的车驾,钟身由弦纹分隔成六层,第二、三、四层铸“卤簿仪仗”与“宫卫”纹饰,皆宋代服制

迫于马少、马劣的现实,南宋具装也产生了一些变化。宋宁宗开禧三年(1207)到嘉定元年(1208)左右,安徽贵池(今安徽池州市)人、武状元华岳根据当时南宋抗金形势以《平戎十策》《再上皇帝书》《治安药石》等篇章向朝廷提出一系列涉及备战整军的建议,收录在他的文集《翠微先生北征录》中,其中就涉及南宋具装。按华岳所言,南宋具装马铠出现两种,分别为大全装和小全装。两种均为6件,大全装有甲身、搭尾、鸡项、大秋钱、小秋钱、面子;小全装则由甲身、搭尾、了项(最紧)、鸡项(小)、秋钱、面子。

大全装就是北宋时期的标准具装,“大、小秋钱”即《武经总要》中提到的荡胸和搭尾,“面子”就是面帘,只是小全装所言了项(最紧)今人已不解是何样子。不过,后人在华岳讲述中大致能看出所谓小全装应该是一种在重量和形制上都加以简化的马甲,很可能是为适应南宋马匹瘦小的现实而进行的改动。

值得注意的是,华岳在书中还提到许多有关甲骑具装需要改进的小细节:他提到马甲在披挂前,需要在马背上铺“衬副两件”,以免磨破马背。同时,他还指出具装的甲身不能太长,“欲平鞍鞔”即可;鸡项“合用绵布夹衲”,减轻重量;马面子需要在后面加一片绵布衲贴额。

粗粗看来,华岳好似闭门造车,但看过书中解释人们就会明白,他所言改动都是出于“符离战役”实战。如给马面子加贴额,是因“符离、陈、蔡之役”,宋军马匹多因头部受创而死,故而需要加绵布衲阻挡“矢石”,用软硬相间隔层防流箭,道理颇似今日复合装甲;鸡项“合用绵布夹衲”,是因宋马较弱,较重的鸡项会压得马难以运动;而甲身“欲平鞍鞔”则是学习对手经验,战役中宋军旧制具装甲身“垂下过一尺许”,结果实战中 “披带重滞,驰骤绾绊”,远不及金军甲身平腹,下用虎斑布裙来得实用。

此外,华岳还建议骑兵身上的铠甲应该“腰围合用四吊”(吊为横向编连的甲片排数,一吊不计甲片叠压部分大约长5.8厘米),腰裙过膝部三寸,以方便骑士“蹲坐低控”,而且他提到一个独特细节——骑兵“甲身合用左掩”:人紧急上马一般是右脚发力,若是甲胄右掩则会“搐定左足而跨蹬不及”,若不是出于实际经验,恐怕谁都想不到此点罢!

瘊子甲:铁鹞子军名震天下的利器

尽管两宋骑兵往往不堪使用,但在中华大地上骑兵战术依然长足发展,之所以出现此局面,完全拜北宋两邻——位于北方的契丹辽朝以及位于西北的党项西夏所赐。

说起来,辽国骑兵其实远比北宋骑兵有名,在著名的高梁河之战,辽军就以大骑兵军团灵活机动作战而获全胜。早期辽军在征战中能屡战屡胜,其实在马匹饲养、人员装备方面有一些独到的“不传之秘”。宋人就观察到,契丹马同突厥马相比个头并不大,脖细臀大,看起来似乎并不符合汉地相马经中良马标准,然而适应中国北方特别是契丹所居松漠地区水土,少疾病,性格温顺,马匹在一起不会互相啃咬,平时不骑时垂首附耳保持体力,可一旦骑起来又精力旺盛,终日奔跑而不知疲倦。

宋人所言神奇的契丹马到底是何模样?现代考古发现,不少辽墓壁画揭示了其中奥秘。在内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗东沙布日台乡宝山村1号墓,人们发现绘制于辽天赞二年(923)的《一人三马图》,在同市克什克腾旗热水乡二八地1号墓也发现同属早期辽墓马图的《备马图》《契丹草原放牧图》;在内蒙古通辽市奈曼旗青龙山镇的辽陈国公主墓(葬于辽开泰七年,1018)中,人们则发现中期辽墓马图的代表作《侍从牵马图》,在赤峰市巴林右旗岗根苏木乡床金沟5号墓天井上,人们找到了《随从坐骑图》;晚期辽墓马画则更多,典型有赤峰市巴林左旗滴水壶墓甬道北壁《引马出行图》、敖汉旗喇嘛沟墓《出行图》、敖汉旗韩家窝棚村2号墓东壁《引马出行图》……如是等等不胜枚举。

《瑞应图》 (局部),宋,绢本设色,纵 34.5 厘米,横 1463.3 厘米,现藏上海龙美术馆。图中描绘宋高宗赵构登基前之事,其中有一节“追师退舍”,赵构尚在磁州,金军已至城东,图中所绘即全身甲骑具装的金军蜂拥而至情形

宋元有关辽骑军武备记载不少,综合来看,契丹骑兵主要武器弓、矢、骨朵、铁槊、长短枪,以及极为重要的武具——重铠甲。《辽史·食货志》曾道出辽军能实现重甲自由的缘由:耶律阿保机于神册初年平定渤海国,不仅获得渤海精通冶炼的工匠,还取得盛产铁矿的铁利府(今黑龙江林口县一带)和东平县(今辽宁辽阳市)。圣宗太平年间,辽人又在黄河北阴山(今内蒙古中部)和辽河源头(今辽宁铁岭附近)“各得金、银矿”。凭借此优势,辽人“兴冶采练”,源源不断地为军队提供铠甲,直到天祚帝亡国辽军还能实现重铠出战。

辽军骑士始终有重铠,可马有具装否?按《辽史·兵卫志》记载,辽人出战时“人铁甲九事,马鞯辔,马甲皮铁,视其力”。所谓铁甲九事,应指兜鍪、披膊、顿项、身甲、甲裳、臂鞲、吊腿等人披铁甲,而“马甲皮铁,视其力”则既说明辽骑军作战时全带马具装,同时又指出根据具体情况可以分皮质或铁质两种。

牵马图壁画,辽,辽宁阜新平原公主墓出土,现藏辽宁省博物馆。据宋人观察,契丹马脖细臀大,少疾病,性格温顺,平时不骑时垂首附耳保持体力,一旦骑起来又精力旺盛,终日奔跑而不知疲倦

此种不同具装安排显然是基于辽军作战需求。辽军出征时,习惯上先选3000精锐骑兵作为先锋,同时必会派出一些负责远程侦察部队“远探栏子马”。史载栏子马成员“全幅衣甲”,考虑到其需要远程机动,推想其战马装备皮具装的可能性更大。此外,契丹还有一支专门从事“打草谷”,即四下劫掠敌国平民供给军队的骑军,有时也会负责骚扰敌阵,对机动性要求颇高,也不太可能配备铁具装,多半也是皮具装。

依《辽史·兵卫志》所言,辽骑军中不仅有擅长侦察、袭扰作战的轻骑兵,同样也有以人披铁甲马披铁具装的重骑兵。《资治通鉴》提到,后晋开运二年(945),辽军将后晋军包围在白团卫村(今山西阳城)。为打破后晋营寨,辽主命令麾下精锐骑兵“铁鹞四面下马,拔鹿而入,奋短兵以击晋军”。后来胡三省对此特地注明:“契丹谓精骑为铁鹞,谓其身披铁甲而驰突轻疾,如鹞之搏鸟雀也。”

/《胡笳十八拍》 (局部),明摹宋本,现藏美国大都会艺术博物馆。绘文姬归汉的故事,图中胡兵应是宋人参考当时所见辽金甲骑具装所画

司马光为北宋人,胡三省为南宋末学者,两位宋人都确认“铁鹞军”为辽人首用为精锐装甲骑兵称呼,此事应当无误,而且对照《辽史》人们也会发现,辽国有“左、右铁鹞子军详稳司”,宋琪所言的“渤海首领高模翰”就曾经“总左、右铁鹞子军”,时间均早于西夏,故而西夏闻名后世的重装骑兵“铁鹞子军”应是仿辽人而设。

后世人多听闻西夏重骑“铁鹞子军”而不知辽人“铁鹞子军”,很可能是因为西夏在建设“铁鹞子军”方面多有改进,较辽人青出于蓝而胜于蓝,威力巨大给予宋人深刻印象,故而留下更多记载渲染的缘故。《宋书·兵志》记载西夏作战时,惯以铁鹞子军“为前军,乘善马,重甲,刺斫不如;用钩索绞联,虽死马上不坠。遇战则先出铁骑突阵,阵乱则冲击之;步兵挟骑以进。”

从中人们可以看到,西夏“铁鹞子军”较辽人有两个显著不同之处,一是骑手会将自己用“钩索绞联”于马上,二是人马装甲极为坚固。将自己“钩索绞联”于马上,很可能是夏军骑兵出于不愿遗体落入敌手的考虑。但在对阵宋人看来,此举俨然就是“铁鹞子军”人人悍不畏死,个个死战不退,再加上夏“铁鹞子军”盔甲“刀斫不入”,给宋人带来极大心理震撼,甚至对其加以神化。譬如苏舜钦在《庆州败》中就把夏“铁鹞子军”想象成连环马,作战冲阵宛如移动铁墙,还能以连环马姿态上山埋伏,截击宋军云云。

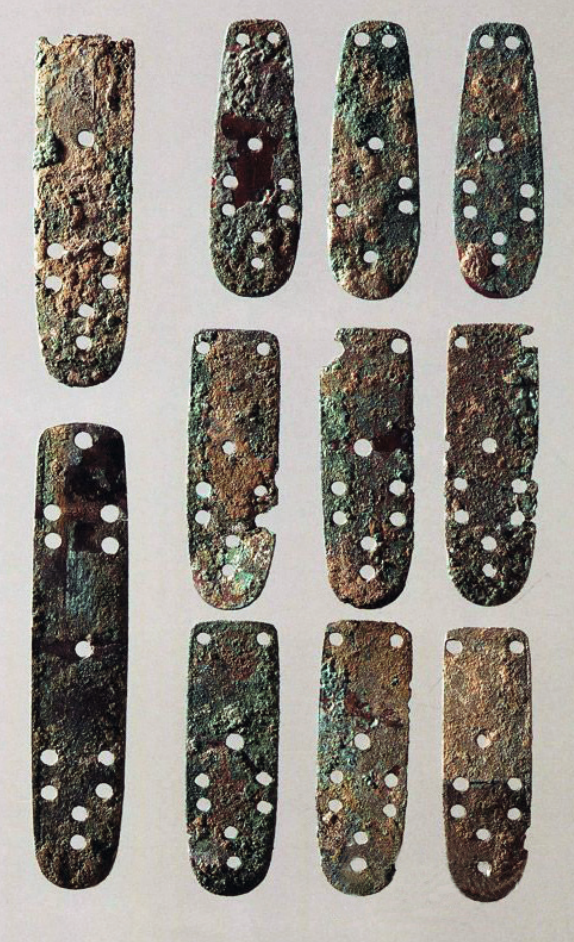

连环马之说自然不是实情,但夏人“铁鹞子军”在盔甲技术上取得巨大进步却有目共睹。据沈括说,“铁鹞子军”披挂的是青羌工匠发明,后传入西夏的“瘊子甲”。此甲使用冷锻技术,将厚铁甲反复捶打到原厚度三分之一而成,制成的铁甲颜色青黑,光洁透亮可以照见毛发,但又坚硬无比,由于工匠冷锻时会在甲片末端留出筷头大小一块不锻,以观察捶打是否到位,看上去就像瘊子,故而得名“瘊子甲”。昔日陕西镇戎军曾搞到一套“瘊子甲”,韩琦专门试验过其强度,发现强弩在五十步的距离上就无法射穿此甲,偶有一箭穿过甲片,但仔细一看,发现乃是箭矢射中甲片上穿带钻孔而已,甲片依然完好,反倒是箭头穿过钻孔时产生变形。

铜甲片,西夏,1975 年宁夏银川市西夏陵区6 号陵出土,现藏宁夏文物考古研究所。6 号陵墓出土了许多武器残片,如甲片、盔形器、管形器,以及与之有关的金鞍饰等,反映西夏人崇尚武力、勇敢善战

非常可惜的,今人尚未发现“瘊子甲”实物,对宋人讲述的真实性尚不能考证,不过辽夏“铁鹞子军”形象,却能从内蒙古敖汉旗南一座辽墓绘画中找到参考。此图绘制于墓中木棺右侧,画面为一平民正向一支7人骑兵小队指路,骑兵小队前1人为首领,后6人手持旗帜,正中旗帜上图案为猛禽,可能为鹰或鹞,结合小队所有人马均为甲骑具装的形象,有可能就是辽铁鹞子军或是与其密切相关的鹰军。或许,此图之中便有昔日闻名天下的西夏“铁鹞子军”三分神韵吧。

铁浮图:重甲骑兵的巅峰

相较辽和西夏重骑来说,金军重骑可谓重装骑兵的巅峰,让宋人完全无从抵御,就连著名抗金派宰相吕颐浩都不得不承认:“自金人犯边以来,(宋军)百战百败,非止百战百败,往往望风奔溃,不暇交锋。”或许是因为望风奔溃败得太惨,后世宋人对鼎盛时金军重骑的记忆都产生混乱,以岳飞后人岳珂为代表的《鄂王行实编年》中就将旧日西夏铁鹞子军传说同金军重骑联系,创作出“兀术有劲军,皆重铠”,而此重骑军三人一组相互用牛皮绳相连,“号拐子马,又号铁浮图”,战场上进军如泰山压顶,宋军完全无法抵挡的记载。

此说辗转抄入《宋史·岳飞传》,然而其中大有问题。现代宋史大家邓广铭作仔细辨析,指出“拐子”乃是北宋末口语左右翼之意,拐子马其实为金军阵中左右翼骑兵,铁浮图是指金军中全身甲骑具装,“被两重铁兜牟,周匝皆缀长檐,其下有毡枕”的重骑兵,因望之就如铁塔一般而被宋人称为“铁浮图”。实际上金军中并没有拐子马、铁浮图等称谓军号,更不存在三人一组的连环马。

拐子马、铁浮图的说法虽不准确,但金人重甲骑兵战斗力强悍却世所公认。抗金名将吴璘就认为:“金人有四长”“曰骑兵、曰坚忍、曰重甲、曰弓矢”。考究其所言,其实就是说金人骑兵作战时身披重甲,擅长弓箭,同时战意坚忍,十分难缠。

对于金骑重甲情况,宋人有过大量记载,曾出使幽州亲见过金军与辽军作战的沈琯记载说:“金贼兜鍪极坚,止露双目,枪箭所不能入。”对付此种重甲骑兵不能用寻常刀剑,只能用棍棒击其头顶,方“多有坠马者”。其他一些宋人记载也指出,考虑到骑马作战时需要屈膝,所以女真骑兵“甲止半身,护膝微存”“马军甲裙所以独用过膝三寸”。另一方面,金军骑兵武器并不多,据出使过完颜宗翰(粘罕)军营的范仲熊所见,即便“人马皆全副甲”的精锐“硬军”,每人所配武器仅为八棱棍棒一条或刀一口,一条长一丈二尺的枪,而主要杀伤兵器就是弓箭,虽然“弓力不过七斗”,但带箭“不下三百只”,而且“箭极长”,“箭镞至六、七寸,形如凿,入辄不可出”,再加上金骑兵“弓矢不妄发”,威胁极大。

/山西侯马董氏砖雕墓浮雕,金,刻画金人作战情形。相较辽重骑和西夏重骑,金军重骑可谓是重装骑兵的巅峰,他们作战时身披重甲,所配武器仅为八棱棍棒一条或刀一口,一条长一丈二尺的枪,战意坚韧,十分难缠,让宋人完全无从抵御

同重甲、弓矢相较,最让宋军震撼的还是金重甲骑兵作战时的坚韧。靖康之变前,宋军同西夏骑兵作战,往往是一个回合就能分出胜负,但同金军作战时,他们就发现哪怕是金重骑兵也会“胜不追,败不乱,整军在后,更进迭却,坚忍持久……每战非累日不决”,在仙人关、郾城、颍昌诸战中,宋金两军都是鏖战数十回合才分出胜负。

金重骑兵为何能在负荷极重的情况还能反复连续作战?除了他们“倍养副马”“居常以两骑自随,战骑则闲牵制,待敌而后用”,能最大限度发挥马力之外,还与他们作战时善用骑兵阵型,变化多端有关。据宋人观察,金军作战时会锐阵反复冲击,“一阵退,复一阵来,每一阵重如一阵”,若重骑足够多,便“作圆阵以旋敌人”,有时还会下马步战,“胜则整队而缓追,败则复聚而不散,其分合出入,应变若神。”通过阵势灵活变化,使得金骑兵特别擅长于往来冲突,甚至豪言“不能打一百余个回合,何以谓马军”,成为中国战史中善战重骑兵的代表。

(参考文献:夏亚飞《宋朝骑兵研究》;丛密林《契丹骑兵研究》;王曾瑜《金军军制》;邓广铭《有关“拐子马”诸问题的考释》;龚剑《中国甲胄史》等)