李思达 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

彩绘贴金骑马俑,唐,陕西省乾县懿德太子墓出土,现藏中国国家博物馆。马面贴金,马颈部、胸部与腹部披甲连缀,骑士头戴盔,披膊、胸甲俱全,人马皆甲,威风凛凛,表明重装骑兵作为骑兵的组成部分仍然保留在唐代骑兵建制中

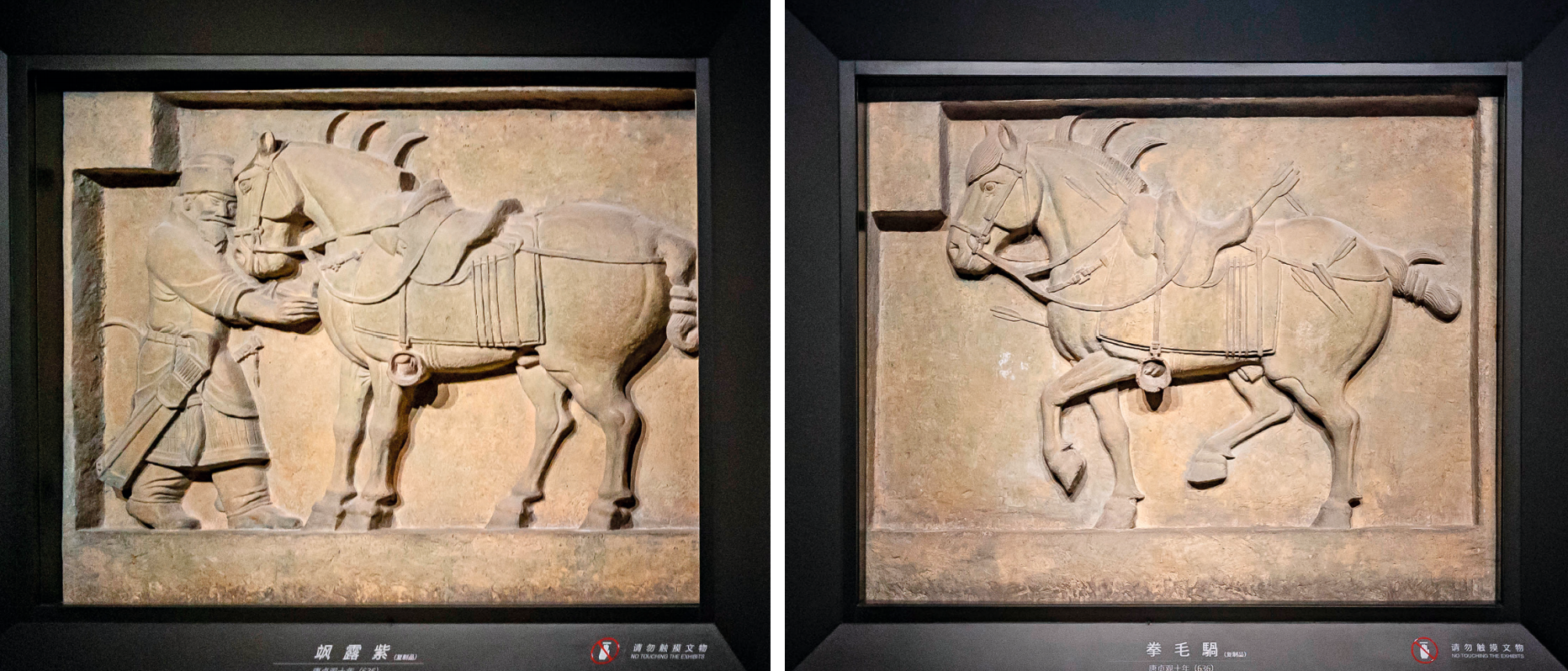

西安碑林博物馆中有四方被列入国家《第三批禁止出境展览文物目录》的碑刻,不过上面既没有名家书法也没有儒学经典,只有四匹栩栩如生的战马,名字分别为“青骓”“什伐赤”“白蹄乌”“特勒(一作勤)骠”,同流失海外的“飒露紫”和“拳毛騧”合称“昭陵六骏”。

“昭陵六骏”原本立于今陕西咸阳市礼泉县唐太宗昭陵北司马门内,是为纪念六匹随唐太宗征战疆场的战马而刻制,据说图样出自初唐著名画家阎立本,雕刻出自名匠阎立德,石刻为高浮雕,每件宽约204厘米,高约172厘米,厚约40厘米,均为青石质地,每屏上方原刻有唐太宗亲题,大书法家欧阳询书写的赞语,可惜现已风化不存。

六骏石碑传递的不仅是皇帝情怀,还从侧面反映出唐初战争实情——“昭陵六骏”中“飒露紫”曾参加过武德三年(620)李世民平王世充之战。战斗中战马被箭射中,大将丘行恭将自己战马让给李世民,自己牵着中箭的“飒露紫”步行苦战,幸而突出重围。回到营地后,丘行恭替“飒露紫”拔出箭头,英勇的战马才倒地而亡,碑刻场景正是复现此幅悲壮的场面。此外,武德四年,李世民置洛阳城中王世充不顾,率骑兵在武牢关(即虎牢关,今河南荥阳西北部汜水镇境内)迎击窦建德,大战中他的坐骑“青骓”身中五箭奔驰在战场,直至取得全胜。

人们从中不难看出骑兵在当时战争中发挥的不可或缺作用,但两战中就连主帅马匹都多次中箭受伤又似乎暗示另一事实,曾流行于南北朝,将战马整体包裹的甲骑具装似乎消失,否则何至于马匹身中数箭?此种马铠的变革,其实正反映出当时骑战新潮流——南北朝的重骑兵开始被轻骑兵取代,简化组合式人马铠甲成为新骑战服装标配。

延续旧时的隋代马铠

甲骑具装的消失可谓隋唐之际骑兵铠甲发生的最重大改革之一,可对照史书人们就发现此项变革非常突然,因为10年前人马重甲还是军队主流。《隋书·礼仪志》记载,大业七年(611)隋炀帝准备伐高句丽,隋军主力由40队甲骑具装骑兵组成,10队为1团:“第一团,皆青丝连明光甲,铁具装,青缨拂,建狻猊旗;第二团,绛丝连朱犀甲,兽文具装,赤缨拂,建貔貅旗;第三团,白丝连明光甲,铁具装,素缨拂,建辟邪旗;第四团,乌丝连玄犀甲,兽文具装,建(乌)缨拂,建六驳旗。”

彩绘贴金武官俑,唐,陕西省礼泉县张士贵墓出土。该俑身穿红色战袍,着明光铠,双臂饰虎头披膊,烘托出猛虎般威风的气势,其双手握拳作持兵械状,仪态英武威严

所谓“明光甲”即“明光铠”,乃是一种铁札甲,“犀甲”泛指皮甲,从上下文来看此两种铠为骑士披甲,与之相对则是铁片编连的马铠“铁具装”与可能同为皮质的“兽文具装”,可见隋军骑兵依然人马全副甲骑具装。不只是隋军中央主力如此,《资治通鉴》还记载隋代高凉地方政权(今位于广东、广西交界一带)“冼氏亲披甲,乘介马”,“介马”即具装,冼氏冼夫人为当地俚人领袖,可见隋代马铠具装流行全国,就连岭南少数民族都不例外。

隋军延续南北朝——特别是北周——军制,普遍装备甲骑具装一事在考古中也得到实物验证。1964年,考古工作者在陕西咸阳市三原县双盛村发现葬于隋开皇二年古墓,墓主李和生活于北周和隋代。在这位戎马一生的“使持节、上柱国、德广郡开国公”墓中,人们发现了骑马兵俑,结构虽简单,但一眼就可以看出披于马上、覆盖大半马躯的马具装,而马背上的骑士甲则由一种长方形甲片缀成,自腰以上共有甲片五排,两肩的披膊则由五排较小甲片编缀而成。

从出土陶俑看,隋代的甲骑具装只是在北周基础上略加改动,骑士所披铠甲逐渐由两当铠变为明光铠,即向《隋书》所言“明光甲”过渡。在李和墓、陕西西安市韩森寨吕武墓(葬于开皇十二年,592)、河南安阳市张盛墓(葬于开皇十五年,595)和琪村郑平墓(葬于开皇十六年,596),以及陕西西安市郭家滩姬威墓(葬于大业六年,610)和白鹿原刘世恭墓(葬于大业十一年,615)出土的陶俑中,人们都能看到隋代步骑通用明光铠样式:全套铠甲由头戴兜鍪、护肩的披膊,以及身甲构成。身甲腰带以下缀有三排甲片,有些还有一个由四排长方形甲片编缀、直垂至足的脚裙,显为步兵专用件。不仅如此,在其中人们还能看出明光铠的演变:较早如李和墓陶俑,铠甲从胸背中心向左右分作两个大型圆护,但到后期如张盛墓白瓷俑和姬威墓贴金彩绘俑上的明光铠,就是自颔下居中纵束甲绊,至胸以下打结,然后左右横束到身后,纵束甲绊两侧为两个大型圆护。

三彩马带鎏金镫,唐,现藏故宫博物院,从唐俑、唐代石窟壁画来看,马匹都和昭陵六骏一般没有具装,可见当时实战中,骑兵确不再配备具装

有实物参考,再对比《隋书》记载,人们很容易想象出大业七年隋军出征的盛况。想必当时的隋军便是人马披甲,看上去气吞山河,骑兵队如火如荼分青、红、白、黑四阵,战场上如四色高墙直压敌阵,保准叫敌军魂飞魄散。这不免让后人产生疑问,如此威风的甲骑具装为何在短短9年间消失得无影无踪?

个中原因首先就得怪到隋炀帝身上:大业八到十年(612—614),隋炀帝连续三征高句丽,首次渡辽30万隋军仅千余人得还;第二次因杨玄感之乱连夜退兵,几乎抛弃了包括甲骑具装在内所有军资器械;第三次已是强弩之末,经过此三次惨败,隋军精锐骑兵无论是人员还是铠甲物资都灰飞烟灭,在物理层面迫使隋甲骑具装走入衰落期。

除此之外,另一让甲骑具装走入末路的原因是当时骑兵战术的变革,其中主导变革的代表人物之一,便是日后的唐高祖李渊。

突厥传入的轻骑兵战术

人马全身铠甲让南北朝时期重骑兵在固守和破阵方面有强悍战力,然而凡事有利必有弊,中古时代的金属处理工艺决定了甲骑具装有着不可克服的缺点,最明显的弊端便是一套甲骑具装人马全甲总重约80千克,如此大重量给人马都带来不小负荷,甚至会给战斗带来令人意想不到的变化。

东晋永和八年(352),魏帝冉闵与前燕慕容恪在常山一带(今河北石家庄境内)展开决战。冉闵原为后赵骁将,战斗中也是“左操两刃矛,右持钩戟”,骑着号称“日行千里”的骏马“朱龙”冲击燕军,据说“斩首三百余级”,燕军一度束手无策。然而随着战斗进行,形势产生变化,由于冉魏军未能冲破敌人中军,遭到燕军侧翼反包围,冉闵不得不搏杀出重围,但“东走二十余里,朱龙忽毙”,就此被擒而身死国灭。

“朱龙”在战斗中突然倒毙的缘由其实并不难猜,此战中它驮着冉闵和全套甲骑具装反复冲击燕军,之后又且战且行进二十余里。如此大的负荷运动,别说日行千里,就算是日行万里的马匹心脏也支持不住,故而在关键时刻突然倒毙。此案例鲜明地体现出甲骑具装重骑兵弱点:人固然可以神勇无敌,但马力终有极限,这就决定甲骑具装天生有着机动能力差、战斗耐久力不足、无法实施长途奔袭的弱点。不仅如此,由于人马披甲负担极大,所以行军、扎营时骑士往往会将铠甲具装卸掉,临战斗前再进行人马换装,又势必会导致部队反应迟缓,延误战机。

南北朝一些军事家对甲骑具装的弱点也深有体会,为此改良出更为轻便的皮质具装,即《隋书》提到的“兽文具装”,但终究不是解决办法。此时,崛起于中国北部的突厥骑兵战术给中原军事家带来新思路。

作为生活于中国北部游牧民族中的一支,突厥同前辈鲜卑、柔然一般擅长弓马骑射,但不同的是他们大量使用轻骑兵。在今俄罗斯西伯利亚米努辛斯克地区,后世考古工作者就曾找到一幅约创作于公元5到7世纪的岩画,画面上正是一名戴盔披甲手持长矛做突刺状的突厥骑兵,而他所乘战马就无披挂。此战法一直延续到后来,20世纪初,人们在今蒙古国相继发现阙特勤碑和阙利啜碑,两碑所讲述内容均为唐玄宗时代的突厥贵族征战事迹,文中提到的阙特勤在历次征战中所用的10匹战马,仅1匹提到有可能为皮制马衣;而阙利啜碑中5处提到战马,碑文完整的3处均未提到具装,可见突厥骑兵在军事上追求机动性,故而放弃沉重的马铠。

南北朝末,突厥与中原产生接触,他们的轻骑兵给中原军队好好地上了一课。据《隋书·杨素传》记载,隋军与突厥交战十分头痛,“每虑胡骑奔突,皆以戎车步骑相参,与鹿角为方阵,骑在其内。”简而言之,就是隋军出征时只能利用车辆和鹿角摆出防御工事,骑兵留在工事内以防突厥奔袭。

同样是骑兵,为何隋军骑兵不能与突厥对战,反而龟缩在鹿角车阵内被动挨打?《大唐创业起居注》中用李渊的一番话作出解释:“突厥所长,惟恃骑射,见利即前,知难便走,风驰电卷,不恒其阵,以弓矢为爪牙,以甲胄为常服,队不列行,营无定所,逐水草为居室,以羊马为军粮,胜止求财,败无惭色。无警夜巡昼之劳,无构垒馈粮之费。中国兵行,皆反于是,与之角战,罕能立功。”

隋代骑兵继承南北朝甲骑具装,特长在于破阵和固守。可若是说破阵,突厥骑兵轻装上阵,“不恒其阵”“队不列行”,根本没有阵势可言,请问隋军将领怎样去破?甲骑具装另一大优点是固守,但突厥人“见利即前,知难便走”,不跟隋军硬碰,只凭借“逐水草”食“羊马”,“以甲胄为常服”便可随时发起进攻,让固守一方陷入两难境地:突厥骑兵神出鬼没,隋军无披挂很容易遭到袭击被打个措手不及;但若时刻披挂在身,则敌人根本无需攻击,重骑兵早就自己“马多瘦死,士卒疲劳,无有战志”。甲骑具装两大特点均被敌人克制,又焉能成功?

正是在与突厥轻骑兵的对抗中,一些中原兵家看到轻重骑兵优劣势,进而开始思索战术改革,唐高祖李渊便是其中的先行者。大业十二年(616),突厥骚扰山西一带,隋炀帝让当时在“山西、河东黜陟讨捕”的“慰抚大使”李渊同马邑郡守王仁恭一起备边。当时两人所部合起来不过5000余人,无法仰仗人数优势固守据点,唯一可行的方法就是同突厥骑兵进行对攻。为对抗突厥轻骑,李渊训练“能骑射者二千人,饮食居止,一同突厥,随逐水草”,进行一场类似赵武灵王“胡服骑射”的改革。

重骑兵消亡背后的技术因素

史书并没有详细交代李渊军事改革对突厥结果如何,只说他训练出来的骑兵在突厥侦察时“旁若无人,驰骋射猎,以曜威武”,大约是起到吓阻作用,但此种汲取突厥轻骑长处的战法拿来对付中原军队就见到成效。

大业十三年(617),李渊奉命讨伐山西绰号“历山飞”的魏刀儿部反隋义军。据说魏刀儿手下“众二万余人”,李渊“所统步骑,才五六千而已”。可交战之时李渊将“羸兵居中……尽以辎重继后”,即让手下步兵与辎重组成大阵“居前,旌旗从”“又以麾下精兵数百骑,分置左右队”。战斗开始后,魏刀儿见到旗帜所在步兵大阵便认为是指挥官中军所在,“帅精锐竞来赴威”,见到辎重便开始抢劫,此时李渊便“引小阵左右二队,大呼而前,夹而射之”,由此大胜。

读史至此,人们不难看出李渊杂糅隋军和突厥长处所创造的新战术,让战斗力相对较弱的步兵与辎重车辆结成防御大阵,发挥隋军习惯结阵固守优势吸收敌军冲击力,然后让学会突厥轻骑兵战术的精骑部队进行包抄骑射作战,引发敌军阵势崩溃,也就是史书中提到的“夹而射之”,显然此战法是轻骑骑射作战,并非南北朝惯用的重骑兵冲阵。

值得注意的是,此种战法也是后来李世民扫平天下的秘诀。《资治通鉴》武德九年(626)条曾记载他总结兵法心得:“吾自少经略四方,颇知用兵之要……常以吾弱当其强,强当其弱。彼乘吾弱,逐奔不过数十百步,吾乘其弱,必出其陈后反击之,无不溃败。”对照李渊平“历山飞”一战,人们不难看出李世民心得便是此战翻版,只不过将原有轻骑骑射夹击改成绕后而已。

陈列在西安碑林博物馆的“飒露紫”“拳毛騧”碑刻(均为复制品),其中“飒露紫”曾参加过武德三年(620)李世民平王世充之战。碑刻正是复现其被箭射中,大将丘行恭将自己战马让给李世民,为飒露紫拔箭情形

经过李渊父子改动提炼的新骑兵战法具体是何模样?后人或许可从《李卫公兵法》及《通典》涉及兵制内容中找到一些信息。综合来看,唐初军队出征时,大将领兵兵力在2万左右,分为中、前、后、左、右及左、右虞候七军。七军中作战人员大约在1.4万人左右,另有辎重兵6000人。战斗人员中80队骑兵合计4000余人,虽只占3成左右,却是全军突击时的主力,以跳荡、奇兵、战峰为名号的步兵共有5800人,另有弓手2200人,弩手2000人。

战斗布阵时,唐军会将战斗人员分为280队,每队50人,其中骑兵80队,步兵200队。全军分为主动出击的“战队”和作为预备队的“驻队”,敌军接近时,先用弩箭和弓箭招呼两轮,之后弩、弓手退入预备队切换成步兵模式,换上陌刀与“战队”一起接敌,之后由主将视战况指挥诸队轮番接敌,如李靖所言:“若步兵被贼蹙回,其跳荡、奇兵、马军即迎前腾击,步兵即须退回。若跳荡及奇兵、马军被敌排回,战锋队即须齐进奋击。”他还特别提到,骑兵一般都是编入预备的“驻队”中,并且战斗前都是下马待命——当然不是要他们作为步兵参战,而是休养马力,以待冲锋时发挥作用。

从资料中人们不难得出结论,唐军对敌时往往会先以步兵迎敌,然后主将根据战况使用骑兵“随便冲击”,即唐太宗所言“以吾弱当其强,强当其弱”。然而由此又带来一个问题,唐军步兵又有何妙法能挡住敌人强悍的重骑兵冲击?

答案其实尽在李靖的总结中,唐军步卒对付敌人骑兵的撒手锏便是弓弩与陌刀。唐军中有大量弓弩手,此情况的出现同弓弩技术发展有着相当关系。《梁书·羊侃传》《南史·羊侃传》说早在北魏末步弓拉力就可达10石,骑弓可达6石;《宋书·武帝纪》《北史·源贺传》则表明刘宋、北魏都出现威力强大的弓弩,南朝“万钧神弩”“所至莫不摧陷”,北朝“弩一床给牛六头”,而唐代还有从“万钧神弩”发展而来的车弩,可同时发射7支铁箭,射程可达700步。

唐军装备的陌刀复原模型图。陌刀由汉代斩马剑而来,全长一丈,两面开刃,有足够的配重可以砍杀,配合隋唐之际步卒大量使用的长斧和凤头斧劈砍具装无法保护的马腿,对付行动不便的重骑兵可收到奇效

拥有如此种类繁多且威力巨大的弓弩武器,使得唐军步兵面对甲骑具装时有充分破甲能力,对付负重大,行动缓慢的重装骑兵更有优势。不仅如此,唐军步卒大量装备的陌刀也成为他们克制甲骑具装的神兵之一。唐代成书兵法书《太白阴经》有言,按唐一军战兵12500人计,其中配备陌刀2500口,配备者占战斗人员1/5,若对照《李卫公兵法》所言战兵中参与步战士卒比例的话,差不多步战人员1/3都配备有陌刀。据《通典》所言,陌刀是由汉代斩马剑而来,全长一丈,两面开刃,有足够的配重可以砍杀,配合隋唐之际步卒大量使用的长柯斧和凤头斧劈砍具装无法保护的马腿,对付行动不便的重骑兵可收到奇效,难怪李世民有信心说就算以敌之强力骑兵冲击己方步兵,“逐奔不过数十百步”,已先立于不败之地。

长途奔袭:唐代轻骑兵的威力

敌人在对上唐军时无法以强“乘吾弱”,接下来就会遭遇唐军“乘其弱”的反击,骑兵“必出其阵反击之”,即迂回或是直接穿透敌阵,具体情况史书中相关记载颇多。

彩绘轻骑带甲骑兵俑,唐,陕西省乾县懿德太子墓出土,现藏陕西历史博物馆。隋唐之际,人披铠甲,马不具装的轻骑兵逐渐取代重骑兵,不仅唐初开国,史料记载大量唐军以轻骑兵长途奔袭取得战争胜利的案例

义宁元年(617),即大业十三年六月,李渊于晋阳起兵南下关中,首战便在霍邑(今山西霍州)对上隋将宋老生所率领的“精兵二万”。战斗一开始,唐军便分作三部分,大郎(指李建成)领左军,二郎(指李世民)将右军,李渊亲率中军为方阵,宋老生果然率领军队直奔中军,同殷开山率领的步兵展开激战,使得唐军颇具劣势,然而此时李建成、李世民率领的精锐轻骑兵快速迂回到霍邑城下,切断宋老生退路,隋军无法冲开唐军中军大阵,归路又被切断,由此大败。

如果说霍邑之战延续了李渊父子一贯的骑兵作战思路的话,那么李世民指挥的第二次浅水原之战和雀鼠谷之战,则鲜明地体现吸收融合突厥战法的唐轻骑兵在战略机动上的巨大成功。

李渊进入长安后,关东地区势力如李密、王世充、宇文化及、杜伏威、窦建德等人,或鞭长莫及或彼此攻伐,均无力干涉关中事务,因此消灭盘踞在陇右的薛举、薛仁杲父子西秦集团就成为唐王朝首要任务。武德元年(618)七月和十一月,唐、秦两次在浅水原(今陕西长武)大战,第一次唐军被薛举以骑兵“掩乘其后”大败,“死者十五六”;第二次唐军趁薛举病逝来袭,同样在浅水原还西秦以颜色,李世民“亲御大军,奄自原北,出其不意”,大败西秦大将宗罗睺。细读战记,人们不难发现两次浅水原之战西秦军和唐军获胜因素都是以轻骑兵出其不意迂回到敌阵后夹击,充分体现了机动轻骑兵的威力。

唐鞍和马面帘,镰仓时期,现藏日本奈良手向山八幡宫。唐鞍与和鞍相对,为日人仿中国唐代马鞍形制而制成马鞍,原用于接待外国宾客如唐使,后为日皇室贵族举行重大祭祀的专用马具。手向山八幡宫为迎接祭祀对象曾按正仓院传来样式制作三具唐鞍,为日本现存最早

不过,最能展示轻骑兵威力之战还是武德三年(620)平宋金刚之战。当时,刘武周部将宋金刚一度沿汾水而下,连克绛州(今山西新绛)、龙门(今山西河津)。李世民避其锋芒,直待宋金刚“粮运致竭”时方才展开追击,然而此场追击居然“转战数十合”,一日一夜行进200余里至雀鼠谷(今山西介休)。此时包括李世民在内的全军都“不食二日,不解甲三日”,在谷中全军共享了一只羊后继续追击,次日在汾州(今山西汾阳)城下大战,李世民率精骑三千“直趋金刚”,取得大胜。

昔日甲骑具装冉闵不过辗转20余里,胯下骏马就已支撑不住,而李世民与宋金刚两军则是且战且行200余里,最后还要以3000精骑冲锋制胜,此种抓住战机一鼓作气的作战能力。重骑兵无论如何也不可能实现。不仅是唐初开国,史料还记载大量唐军以轻骑兵长途奔袭取得内外战争胜利的案例:贞观四年(630),李靖率轻骑兵1万奇袭突厥,擒获颉利可汗;贞观九年(635),李靖又率轻骑奔袭千里至黄河河源,大破吐谷浑;天宝六载(747),高仙芝率骑兵万人长途跋涉3000里,在小勃律(今克什米尔地区吉尔吉特)大破吐蕃;贞元三年(787),凤翔节度使李晟还率5000精骑长途奔袭摧沙堡(今宁夏固原西北),摧毁袭扰内地的吐蕃军后勤基地,获得大胜……各种战例不一而足,将轻骑兵利用高机动掌握战略主动的能力展示得淋漓尽致。

新型骑兵带来的甲胄马铠之变

唐军的轻骑兵不仅机动性好,还拥有着不同凡响的攻坚能力,最能体现此点之战例便是武德三年到武德四年李世民平王世充、窦建德之战。

此战是唐立国最为重要的一战,武德三年七月一日,李世民率唐军出关,向自称郑帝的王世充发起进攻,次年二月,唐郑在洛阳北邙山大战,大败王世充主力,逼得王世充只能困守洛阳城,同时向河北自称夏帝的窦建德求援。武德四年三月,窦建德出于唇亡齿寒之忧出动大军,号称12万向洛阳进发,战争进入最关键时刻。

从实战角度分析,夏军真正作战人员应不足12万,但肯定也是一支不可小觑的力量,如果郑、夏合流,唐军只能撤退,此后战争局势将会扑朔迷离。为毕其功于一役,李世民决定主动分兵,亲率精锐步骑在武牢关迎击夏军,然而史载,他带领步骑仅有3500人,其中骑兵2500人。夏军在汜水边逼关列阵,李世民凭借城关坚守不出,夏军“自辰至午,兵士饥倦,皆坐列,又争饮水”,阵型出现混乱,此时李世民率史大奈、程咬金、秦叔宝、宇文歆等“挥幡而入”,一下凿穿夏军大阵,在其军阵后方张开旗帜,然后同正面唐军夹击,使得“贼徒(夏军)大溃,生擒(窦)建德”。得知窦建德救援无望的王世充也开城投降,唐王朝就此奠定平定天下的基础。

唐军以少胜多取得武牢关之战全胜的关键,无疑是他们的精锐骑兵能突袭打穿夏军中军,之后更是连续追击三十里,迫使窦建德落马被擒,个中展现出唐军轻骑兵连续作战能力已不会令人惊讶,让人感到震惊恐怕还是他们不亚于甲骑具装重骑兵的攻坚能力。回顾战史,此种骑兵冲锋打垮敌军整个阵势的战例,上次恐怕还是近百年前的东西魏邙山之战。史家对此战中唐军轻骑兵豪横的破阵能力也是大书特书,特别提到突击的是李世民仰仗破阵的骑兵是他择“精锐千余骑,皆皂衣玄甲,分为左右队,使秦叔宝、程知节(程咬金)、尉迟敬德、翟长孙分将之。每战,世民亲被玄甲帅之为前锋……所向无不摧破”。

按史料所言,李世民在武牢关克敌制胜的骑兵,正是此支被称为玄甲军的队伍。“皂衣玄甲”,说明骑兵身着黑色战袍和黑色铠甲。以当时技术条件,黑甲无非两种可能,一为铁札甲髹黑漆,另一可能为皮甲髹黑漆,考虑到其为唐军最精锐骑兵,配备的极可能是铁札甲髹黑漆。虽然文中没有提到马匹有无铠,但从作战时玄甲军能迅速从洛阳行军到武牢关,以及参加过此战的“青骓”身中5箭来看,应该为没有具装的轻骑兵。

尽管马匹没有具装,但玄甲军骑士很可能都是身披双甲,而这也是隋唐精锐骑兵的常态。《新唐书》就曾提到,唐军骁将罗士信14岁首次出征“重著二甲,左右双鞬而上马”,即身披两层盔甲,佩戴双箭囊。从今存大量隋唐陶俑、壁画中武士形象来看,唐玄甲健儿大约是内穿环锁铠,即锁子甲,然后外罩一层札甲,在保证高机动性的同时增加骑士的防护能力,方才能在敌阵中杀个对穿,使得敌人全军崩溃。

另一方面,玄甲军战力不仅仅来自双甲提供的防护力,还有骑士武艺高超的因素。从《新唐书·兵志》《太白阴经》等资料中人们得知,唐代骑兵佩带武器众多,近战冲阵搏杀时,长兵刃有矛与长达丈八的矟(即马槊),短兵刃有可能为宽面砍刀的“鄣刀”和类似汉环首刀的“横刀”,此外还有对付甲兵的钝器“啄锤”,可能就是后世的铁“骨朵”,另有重型劈砍器“斧钺”。在近战兵刃之外,唐代骑兵还多配备可远程骑射的复合弓“角弓”和单体弓“长弓”。作为精骑,玄甲军多半会使用短小轻便,射速快的角弓,配合装箭更多,且上部有翻盖使不易掉落的胡禄(亦名“胡鹿”),以此冲阵,远则射、近则劈砍,当然一往无前。

尽管史料中没有留下玄甲军具体形象,不过后人从我国新疆阿斯塔纳出土的睿宗永昌元年(689)披铠骑兵俑;敦煌莫高窟的唐代洞窟壁画,如第130窟东壁南侧、第12窟壁画,以及第156窟著名的张议潮出行图壁画中所见唐代披铠骑兵形象中,能对唐初无敌玄甲骑兵特点有所体会。不容忽略的是,在这些俑和壁画中,马匹都和昭陵六骏一般没有具装,可见当时实战中,骑兵确不再配备具装。然而另一方面,《旧唐书》提到李世民平王、窦凯旋时,说他“亲披黄金甲,阵铁马一万骑,甲士三万人,前后部鼓吹,俘二伪主及隋氏器物辇辂献于太庙”,似乎在唐军阵营中又有大批具装骑兵,让人好生困惑。

彩绘兜鍪甲骑具装俑,唐,陕西省乾县懿德太子墓出土,现藏陕西历史博物馆。骑士头戴兜鍪,身罩铠甲坐于装备齐全的战马之上,马身披甲衣,覆盖马腿以上除头以外的部分,马甲应分鸡颈、当胸、身甲、搭后四部分,但外表浑然一体,看不出接缝

1971年,唐中宗长子懿德太子李重润墓在唐高宗和武则天乾陵东南隅被发现,为此疑问提供了可能的答案。考古工作者在墓中东三龛和西三龛中都发现了两组仪仗队陶俑,前导为贴金铠甲男骑俑,此俑就是典型的甲骑具装模样。马头面帘贴金,身披具装,可以明显看出是由鸡项、荡胸、身甲,搭后四部件串联,呈现出与南北朝不同的简化组合样式倾向,而他后面是骑马乐俑,押尾的后护为三彩釉陶男骑马俑,四周还有大量头戴风帽的男立俑。此种队列一下就让人联想起《新唐书·仪卫志》有关皇帝乘舆出行仪卫的讲法:“左右骁卫郎将各一人,各领翊卫二十八人,甲骑具装……居散手卫外。”如此一来,人们便能看出,在唐代仪仗中依然保持一定数量甲骑具装,取人马皆甲,威风凛凛之用。由此想来,唐太宗班师之际让部下穿戴甲骑具装,多半也是出于凯旋礼排场需要而非实战使用!

(参考文献:杨泓《中国古代的甲胄》;龚剑《中国甲胄史》;汪篯《隋唐史论稿》等)