周渝 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

《五百强盗成佛图》 (局部),西魏,壁画,敦煌莫高窟第 285 窟。该组画共 8 个场景,从激烈的战斗开始,到强盗战败被官兵俘虏、受刑、出家等结束,整个画面由动到静,能清楚看到身披裲裆铠、骑着披有具装铠战马的重骑兵。该画创作的南北朝时期也正处于重装骑兵的鼎盛时代

东魏武定元年(543)三月,宇文泰率军与高欢会战于邙山,此役,东魏政权实际掌握者高欢险些丧命。宇文泰侦察到高欢指挥部所在地,遂招募三千死士,手执短兵,以前军大都督贺拔胜为首,直击高欢本阵。事出突然,东魏军迅速被打崩,高欢正想上马逃离,没想到坐骑中箭而死。危急时刻,还是部将赫连阳顺将自己的马让给高欢,助其撤退。高欢上马奔驰,后方贺拔胜手持长槊策马追来,眼看就要追上高欢,贺拔胜大吼:“贺六浑,贺拔破胡必杀汝也。”

贺六浑是高欢的鲜卑名,贺拔胜表字破胡。追逐战惊险万分,“时募士皆用短兵接战,胜持槊追齐神武数里”,眼看贺拔胜手中长槊就要戳入高欢后背,但意外就在这生死关头发生了,前方流矢袭来,贺拔胜坐下战马中箭,死了。等到后面副骑赶到时,高欢早已逃出生天。贺拔胜无比遗憾地说道:“今日之事,吾不执弓矢者,天也!”

贺拔胜后悔自己没带弓弩,却没提到为什么没给自己的战马披带防具。要知道,邙山之战发生在南北朝后期,当时马铠已非常成熟,所以难免有人疑惑,为什么无论高欢还是贺拔胜,都无法避免战马被箭射死的情况。高欢因为受到突袭,来不及为战马披甲,很正常。至于贺拔胜的情况也不难理解,因为这三千死士执行的是突袭任务,要的就是快、准、狠,如果都披挂马铠,反而会大幅降低机动力。也由此推断,贺拔胜率领的应该是一支轻骑兵。南北朝虽然被视为甲骑具装的黄金时代,但到了“后三国时期”(北魏分裂后),随着以轻骑兵奇袭破重骑兵的战例越来越多,也预示甲骑具装将走向衰亡。此时,距离铁制马铠兴起,已有300多年。

武器与战术日新月异,纵然是近乎无敌的“甲骑具装”,竟然也有一天会成为沉重的负担,这恐怕是汉末时期那些视马铠为顶级装备的三国群雄所料想不到的。

骑兵冲击战术走向成熟

东汉末年分三国,烽火连天不休。尽管天下大势看似战国诸侯混战的重演,可相比之下,此时武器要致命得多——弩机力强,钢刃尖锐,铁制的长矛、马槊更是能在顷刻间穿透铠甲、取人性命。时代变了,无论是战士还是战马,未来皆注定负重前行。人穿的,从盆领铁铠发展到“人被两铠”,马披的,也从皮制护具升级为铁制马铠,一场场武备革命因战而生。三国只是乱世的开始,从汉末黄巾起义到隋朝一统南北,长达4个世纪的大动荡客观上使军事技术飞速发展,这个时代,骑兵终于登上顶峰,成为主宰战场的主角。

三国时期骑兵的重要性已经很突出,但各政权的骑兵建设因地理原因,出现严重不平衡。发展得最好的是地处北方、最容易获得马匹资源的曹魏。三国时出现过五花八门的“番号”,如曹魏阵营有虎豹骑、武卫营、青州兵等;蜀汉阵营有无当飞军、白毦兵等;东吴阵营有解烦军、丹阳兵、绕帐士、车下虎士等;群雄阵营中也有诸如陷阵营、白马义从等听起来颇有王牌军气场的军队。但这些“特种部队”只有白马义从、虎豹骑等少数是骑兵,其余基本还是步兵。白马义从在前文已有详述,这里主要说曹魏虎豹骑的战术特点。

记载虎豹骑最早的战例发生于建安九年(204),据推测这支精锐骑兵可能组建于曹操官渡之战获胜后。据《三国志·魏书》载:“纯所督虎豹骑,皆天下骁锐,或从百人将补之。”言简意赅地说明这支部队是百里挑一的精英,类似于现代意义上的特种部队。血亲掌军权是曹操集团雷打不动的原则,虎豹骑首任统领为曹操族弟曹纯,后继者有曹真、曹休等人,重要程度可见一斑。汉末战争史上,虎豹骑第一次登场就创造了令人震撼的战果——建安十年(205),曹操率军攻打南皮城,据守南皮的袁谭率部出城拼命,曹军伤亡颇多,曹操本想暂缓进攻,但被虎豹骑统帅曹纯劝阻,于是曹军步骑协同击溃袁军。袁谭兵败后本想逃走,没想到速度不及曹纯的虎豹骑,被当场阵斩。

建安十二年(207),曹操北征乌桓,于白狼山与乌桓数万精锐骑兵相遇,乌桓首领蹹顿指挥骑兵与曹军正面对攻,但结果证明乌桓骑兵队冲击战术的运用远不及曹军骑兵熟练,在虎豹骑反复冲击下,乌桓骑兵迅速崩溃,蹹顿亦被擒杀;建安十三年(208),虎豹骑又以惊人速度奔袭长坂,大破刘备。这样一支以骑兵为主的王牌精锐,曹操对其统帅权一直控制得很紧。建安十五年(210)曹纯去世后,曹操一时找不到继任者,便亲自统领这支部队。

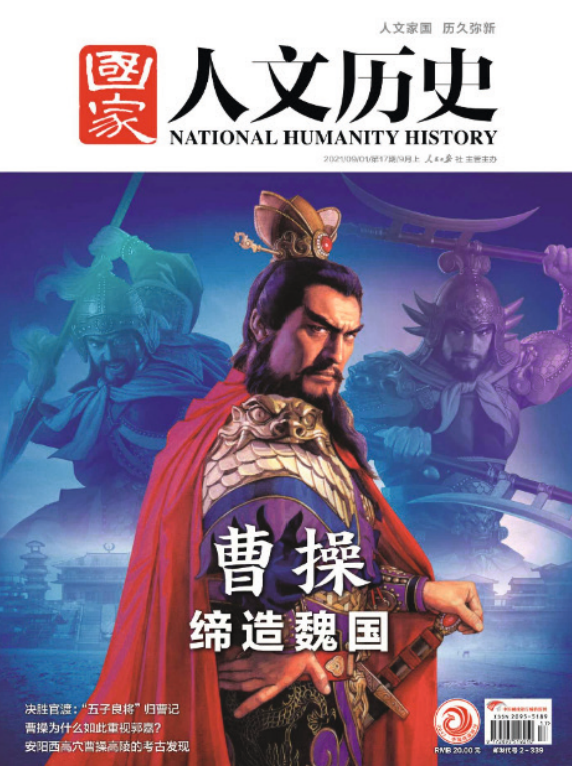

《国家人文历史》 2021 年 9 月上封面故事《曹操 :缔造魏国》,深度解读曹操在汉末三国时代的崛起历史

建安十六年(211)平定西凉马超的战争中,虎豹骑的作战特点被史书记载,曹操“先以轻兵挑之,战良久,乃纵虎骑夹击”,最终大破马超。可以看出虎豹骑擅长于斩首行动、千里奔袭、突击破阵等作战行动,绝无半点拖沓,平定马超之役采取的就是先以普通步兵与之鏖战,而后出动精锐骑兵对敌方军阵进行冲击。步兵与骑兵协同作战在三国时期还出现过多次,是这种战术走向成熟的重要阶段。不过与曹魏相比,蜀汉受制于地理,马政不容乐观,加上后期与曹魏交战的地形处于崎岖山地,不利于骑兵冲击作战,故鲜有相关战例。东吴方面对组建骑兵倒是很有想法,与曹魏在长江、淮河一线对峙期间,孙权曾计划组建一支五千人的骑兵部队来向北推进战线,可惜同样受制于地理原因,这支骑兵直到东吴亡国也没建起来。

三国归晋后,随着北方游牧民族内迁与汉人融合,加上骑兵在战争中地位上升,骑马文化也渗透到中原社会生活中。1958年,长沙金盆岭晋墓出土一组青瓷骑马俑,表现的是头戴介帻的骑吏,他们肃穆端坐在马鞍上。这组俑马体比较矮小,带辔头无缰,头顶安有供骑者扶手的长角,背上设有高桥鞍。值得注意的是,这些矮马的颈下配有一块方形护甲。实际上这组俑所表现的并非战争场景,但依然装备了简单马甲,从侧面印证三国至西晋时期,马铠崛起后,为马匹安装护具的情况已比较普遍。同时,马鞍的左侧有一个马镫。马铠与马镫,这两个令骑兵登上巅峰的装具终于同时出现了!

马镫有多重要

马镫的出现与马铠普及有什么必然关系?

两汉骑兵经历了从以骑射为主的辅助兵种到使用冲击战术对付步兵,逐渐成为战场主力的过程。而骑兵在向步兵方阵发起冲击时,往往会受到步兵以弓弩进行密集射击,若防护不到位,就会像界桥之战公孙瓒的“白马义从”那样落得全军覆没的下场。所以骑兵一旦装备坚固的马铠,形成人马皆披重铠,那么当向步兵发起冲击时,只要能够抵挡住箭雨攻势,接近步兵方阵,往往能通过巨大冲击力,将步兵原有指挥序列打乱,使之陷入混乱。如果冲击中能直接斩杀步兵指挥官,其余士兵就会出现全面溃逃,造成全局失败。简而言之,马铠是骑兵正面对战步兵的产物。

而马镫,则是冲击战术普及的必要装备。马镫出现前,骑马者的座位是不牢靠的,即使有马鞍可以固定人在马背上的位置,但在作战方法上还是会受到很大限制。没有马镫,骑者需要以双腿紧紧夹住马腹,当他挥刀攻击敌人时,往往容易因为受力点变化而导致击不中目标,自己还容易翻身落马。虽然在汉代已出现骑兵使用长武器突刺的情况,但在没有马镫的情况下,骑兵的打击力来自上肢,依赖肩关节和肘关节的屈伸。而马镫的出现,能让骑兵稳稳地将长矛夹于手臂和躯干之间来打击敌人,这个力量不是来自骑者自己的肌肉,而是来自他自身和疾驰前进的战马的联合重量,使之爆发出恐怖的冲击力,这种冲击力靠马匹动能通过稳固的矛杆传递。

骑马俑,西晋,1958 年湖南长沙金盆岭出土,现藏中国国家博物馆。这组陶俑的马匹前胸部位有一块方形护甲,同时出现了单边马镫。这组俑所表现的并非战争场景,但依然装备了简单马甲,从侧面印证三国至西晋时期,为马匹安装护具的情况已比较普遍

此前虽然也有一些骑兵冲击破阵的战例,但一直未能成规模,而且对骑者的骑术要求极高,比如曹魏的虎豹骑,应该就是精选骑术高超者,打造成本异常高昂。而有了马镫之后,骑兵发起冲击时几乎不需要什么高超技术和准备步骤,甚至它的稳定性能让马背上的白刃战成为可能。当骑兵成建制地投入正面战斗,成为主宰战争胜负的决定性兵种时,以铠甲加强骑者、战马的防御力成为武备发展的必然走向,甚至可以说,马镫的出现彻底改变了骑兵属性,进而催生了后来的重装骑兵——“甲骑具装”的兴盛。

很长一段时间里,长沙金盆岭晋墓的青瓷骑马俑都被视为最早呈现马镫的文物,但近几年的考古成果刷新了纪录。2019年,南京市考古研究所对东吴丁奉家族墓展开考古发掘工作,这次共出土16件骑马鼓吹俑,它们代表着当时东吴的军乐队。而在其中一尊高度不足20厘米的骑马俑上,出现了马镫的形象!这尊陶俑的骑者头戴圆形小帽,上半身端正地坐在马背上,双臂与左腿已残缺,而马腹的左侧,悬挂着一只三角形马镫,但骑者缺失的左脚并没有踩在马镫里。

釉陶骑马俑,三国东吴,出土于南京五佰村丁奉家族墓,现藏南京市考古研究院。这组陶俑出现单边马镫,是目前我国最早的单马镫形象实物

丁奉家族墓骑马俑的出现,让我国最早表现马镫的文物从西晋提前到三国东吴时期。但是,无论丁奉墓发现的骑俑,还是西晋青瓷骑马俑,都只有单边马镫。三国骑俑右腿与马腹保存得较完好,但右侧却没有马镫。长沙的西晋俑也一样,虽有单边镫,但乘马者的脚并没有踏在镫里,而且镫革很短,只有人腿部的一半长。这种单边马镫主要是供人上马的辅助器具,当骑者坐到马背上后,既不会用它来踏脚,也不会借助它来维持身体平衡。因为不是马镫的成熟体,所以无论是汉代壁画上出现过的疑似布马镫的装具,还是三国、西晋时骑俑上的单边马镫,都不具备改变骑兵作战方式的功能。

完备的马具包括衔镳、鞍、镫三大部分,但只有马镫出现,尤其是对双镫的应用,才标志着骑乘用马具已经发展到成熟阶段。在我国,最早的双马镫文物出现于东晋十六国时期。1983年,考古人员在河南安阳孝民屯154号墓中发现一只马镫实物,该墓约略相当于西晋末到东晋初年。而1983年,朝阳袁台子壁画墓则出土一副木芯外包皮革的双镫,时代为东晋十六国时期。后来考古过程中,还有不少十六国时期的双马镫出土,仅前燕、后燕、北燕40座墓葬中,就有10座发现了马具,马镫均为双镫,可见在东晋十六国时期,双马镫已经大量装备于骑兵队伍。

“甲骑具装”登上巅峰

西晋八王之乱时期,赵王司马伦与率部进攻洛阳的成都王司马颖交战时,派出一支骑兵部队迎战,史载这支骑兵“精甲耀日,铁骑前驱”,应是一支人马皆装备铠甲的重骑兵。不过这支部队也没有发挥太大作用,很快就被司马颖击败,司马伦在不久后落得身死名裂的下场。结合出土文物和文献推测,当时骑兵装备的马铠应该数量有限,主要是马镫尚未成熟完善,还不能发挥强大战力。

西晋倾覆,匈奴、鲜卑、羯等游牧民族问鼎中原并建立政权,割据一方。这些游牧民族善于骑射,军队以骑兵为主力,他们的到来继续摧毁中原战争形式发生变化,骑兵成为北方战场上的决定性力量。与骑兵崛起并进的,是马铠的普遍化、金属化。那么,重装骑兵是什么时候大规模装备金属马甲的呢?从现有考古成果来看,铁马铠在军队中普遍使用始于东晋十六国时期,双马镫大量装备,这也意味着骑兵部队的主要作战方式彻底转向正面冲击,那么对马铠数量的需求必然迅速增长。南北朝时重骑兵发展达到巅峰,这一时期的史籍中,“甲骑具装”动辄成千上万,足以说明重甲骑兵已成为当时的主要兵种。

1954年,西安草场坡1号墓出土一组铠马陶俑,所处年代有争议,但大体限定在十六国后期至南北朝早期之间,这组俑表现的是当时重装骑兵形象,人马都披着铠甲,而且已明显有双马镫造型,生动地反映了那个时代重装骑兵的风貌。而咸阳平陵十六国墓出土釉陶铠马,因工艺精湛、保存完好,更能全方位体现当时铠马全装形态。该文物的马嘴位置有马衔和马镳,马背上设置有马鞍,马全身自颈部向下覆盖着防护鳞片,马双侧还附有看似金属的马镫。至于甲胄实物方面的考古成果,东晋十六国到南北朝时期出土铠甲的数量远远少于汉代,但并非无迹可寻。例如,辽宁朝阳市十二台、北票喇嘛洞等地都出土过十六国时期的铁马甲。

釉陶铠马,东晋十六国,出土于陕西西安长安区焦村十六国大墓。这件文物工艺精湛、保存完好,更能全方位体现当时铠马全装形态

这个时期,马铠形制已相当完备,其结构由保护马头的“马胄”(又称“面帘”)、保护马颈的“鸡颈”、保护马胸的“当(荡)胸”、保护马躯干的“马身甲”、保护马屁股的“搭后”组成,马臀部的护甲上还附着长羽毛作为装饰,称为“寄生”。几个部分分别以铁销相连,不影响马匹活动。护唇、护颈、护颊部分则以甲片铆合而成。这样一套完整的马铠,将战马保护得严严实实,仅留眼、耳、鼻、口、四肢及尾巴暴露在外。这种结构严实、紧密的马铠被时人称为“具装”或“具装铠”。

史书中提到的“甲骑具装”,是人铠、马铠和马具的合称。辽宁省博物馆根据出土的人铠和马铠,复原了一尊“三燕”重装骑兵蜡像,马背上的骑兵手持长槊,身甲包括铠甲、颈甲、兜鍪等。马甲、马具则包括马胄、铠、当胪、镳、鞍、镫、銮铃、带扣等。

釉陶甲骑具装俑,北魏,出土于山西大同石家寨司马金龙夫妇墓。这种结构严实、紧密的马铠被时人称为“具装”或“具装铠”。 “甲骑具装”则是人铠、马铠和马具的合称

从文献来看,军队中装备的马铠数量随时间推移而增加。前文讲过,汉末群雄战争时,曹操与袁绍交战,当时袁绍军中有三百马铠已是非常富有。到西晋永嘉六年(312)十二月,王昌、阮豹率军进攻石勒,结果反被石勒军打得溃不成军,石勒帐下大将孔苌“乘胜追击,枕尸三十余里,获铠马五千匹”。这里“铠马”数量已是汉末袁绍的十多倍。值得注意的是,这次战争中,晋军将领段末波(又作段末柸)被石勒俘虏,段部首领段疾陆眷以“铠马二百五十匹,金银各一簏”为赎金换回了段末波,从侧面反映了马铠甲当时在军事上的重要价值。

到了东晋末期,史籍中出现的马铠更是数以万计,隆安四年(400),后秦国君姚兴及其大将姚硕德率军五万,从南安峡(今甘肃张家川西)向西进攻西秦。此役一举灭亡了西秦政权,取得“降其部众三万六千,收铠马六万匹”的战绩,这也是史书记载最多的马铠数量。

重甲骑兵也有软肋

与甲骑具装数量剧增相呼应的,是全新的重骑兵战术。重骑兵作为突击作战的中坚力量,在南北朝时期战争中发挥了重要作用。鉴于目前出土马铠的实物都在北方,这是否意味着甲骑具装的使用也有地域范围?

其实无论文献还是出土文物,都能证明当时南朝军队几乎在同时发展出这种重装骑兵。河南邓县(今邓州市)出土的一批刘宋时期画像砖中,有表现不同形态的马匹,其中一块砖画上有前后两人两马,前方的马就是披着甲衣,马背上还有喇叭状装饰。后方的马没有披甲,但有鞍辔和障泥,马鬃在头部两耳间还结有花饰。如果觉得邓县离中原太近,那不妨看看真正的江东地区,出土于江苏丹阳金家村南朝墓的砖画上,也出现甲骑具装图像,马匹全身披甲,而骑马者身上也穿着铠甲,但没佩戴头盔,只戴了一顶平巾帻,展现的应是非战争状态。

可南朝即使有重装骑兵,马匹资源毕竟不能与北朝相比,注定骑兵数量远低于北方。不过南朝鼎盛时期的君主们也不会去拼战马数量,而是注重于研究以步兵克骑兵的战术。早在刘裕北伐期间,面对装备精良的南燕“铁骑万余”,他就研究了一套克敌之法,即令诸军步行,以“车四千两,分车为两翼,方轨徐行,车悉张幔,御者执槊,又以轻骑为游军。军令严肃,行伍齐整”。等燕军铁骑来袭,刘裕用此阵对抗,战术上采用步、骑、车3个兵种协同作战,有力地遏制了燕军铁骑的强大冲击,双方鏖战过午,未分胜败。与此同时,刘裕派出的轻骑兵奇袭燕军后方重镇临朐(今山东省临朐县),大破燕军。

刘裕大破南燕铁骑甲骑之役也暴露了重装骑兵的短板。人马皆披铠的甲骑具装虽然给人压迫感十足,但重甲骑兵的高防御能力是以牺牲敏捷性为代价的。机动性强原本是骑兵的优势,但战马在披上马具装和载上穿着重甲的人后,机动性大打折扣。这些弱点使得重甲骑兵只适合在正面战场上突击,攻击同样机动力很低的步兵军阵,在迂回穿插、出奇制胜方面则要吃大亏。所以南北对峙的战争中,也开始出现骑兵甲胄轻量化的战例。刘宋元嘉二十七年(450),宋文帝北伐,宋军将领薛安都卸去人、马甲胄,轻装穿插,突袭北魏军阵营。宋军作战异常勇猛,“当其锋者,无不应刃而倒”。西魏军死伤无数,实在气不过,于是令人放箭,结果“夹射不能中”。也就是说,卸去甲胄的宋军因为提高了马匹的机动性,能很好地躲避弓箭飞矢的攻击,从而弥补防御上的不足。

图 1:辽宁朝阳十二台前燕墓出土的马面帘 ;图 2 :韩国东莱福泉洞 10 号墓(伽耶墓)出土马面帘 ;图 3 :日本和歌山市大谷古坟出土的马面帘 ;图 4 :朝阳北票喇嘛洞十六国时期墓地出土的鎏金镂空铜寄生 ;图 5 :唐代联珠团窠锦镶马覆面,现藏甘肃省博物馆。从上图中三个不同国家的马面帘形制不难看出中国重骑兵马铠对于朝鲜半岛和日本的影响

虽然重骑兵在与轻骑兵对战时,因机动性低的问题限制颇多,但厚铠甲带来的超高防御力还是能弥补缺陷。直到公元6世纪前期,重甲骑兵遭遇了更致命的挑战——破甲武器出现了!北魏永安元年(528)八月,黄沙弥漫的邺城之郊,一支由7000精锐骑兵组成的部队如期而至。这支军队的统帅尔朱荣很有名,不久前他在洛阳发动河阴之变,进而掌控北魏军政大权。这次尔朱荣要征讨的对象则是六镇起义领袖,自称齐国皇帝的葛荣。面对尔朱荣的精锐骑兵,葛荣并不惧怕,因为在人数上他占有绝对优势,这位大齐皇帝号称拥兵百万,虽然夸张,但兵力绝对比尔朱荣多出数倍有余。让葛荣更有底气的是,他的精锐骑兵全副武装,不仅士兵穿着重甲,就连胯下战马也被马铠保护得严严实实,仅留眼、耳、鼻、口、四肢及尾巴暴露在外。

刻有马铠形象的画像砖,南朝刘宋,出土于河南邓县南朝墓。画像砖上有两人两马,前方马匹披着马铠,证明刘宋时期的南朝也在使用具装骑兵

战端一开,尔朱荣的骑兵如饿虎扑食冲锋,葛荣的“甲骑具装”亦毫不畏惧地迎战,毕竟当时这种重甲骑兵刀枪不入,在战场上进行正面冲击交战,他们是无敌的存在。可这次情况不一样,两军一交战,葛荣的无敌重甲骑兵忽然纷纷坠马,死伤无数,顿时阵脚大乱。更令人生怖的是,这些坠马士兵身上的重甲并未被对方的武器刺穿,而是被一种钝器狠狠击中,活活被震死,一时兵败如山倒。原来,尔朱荣在发起进攻前,给7000精锐骑兵每人发了一根袖棒,就是专门用来克制当时的重骑兵之用。这种袖棒在《魏书》里被称为“神棒”,应是后来鞭锏类武器的前身,材质以铜或铁制成,力大之人持之,加上战马的冲击力,威力巨大,隔着盔甲也能将人砸死。此役结果以葛荣被擒杀,尔朱荣取得完胜告终。

最后辉煌

破甲武器的出现,为重甲骑兵的衰落埋下伏笔。但这种军事革新从来不会一蹴而就,甚至在邺城之战后的半个多世纪,战场仍然还是以“甲骑具装”为主流,它们会在隋唐一统前的战史上谱写最后的辉煌。敦煌莫高窟第285窟里,有一幅绘制于西魏大统四年至五年(538—539)的壁画《五百强盗成佛图》非常具有代表性,该组画共8个场景,从激烈的战斗开始,到强盗战败被官兵俘虏、受刑、出家等结束,整个画面由动到静,能清楚看到身披裲裆铠、骑着披有具装铠的战马的重骑兵。巧合的是,就在这幅壁画创作的前一年,西魏的“甲骑具装”在一场决定王朝命运的战争中扭转乾坤。

东魏天平四年(西魏大统三年,537)十月,高欢亲率20万人大军至蒲津攻打西魏,西魏派遣宇文泰前往迎击,决定西魏生死存亡的沙苑之战爆发。面对东魏大军,宇文泰手里军队不足万人,形势岌岌可危。战争爆发后,东魏军对西魏军的左翼军阵发动攻击,左翼很快面临崩溃的危险。千钧一发之际,处于西魏右翼军阵的李弼等将领率“甲骑具装”对东魏军实行突击冲锋,“铁骑横击之,绝其军为二,大破之”,东魏军溃不成军,七万余人被俘,主帅高欢落荒而逃。根据《周书·李弼传》记载,此役,李弼率领突击东魏军的重甲骑兵仅有“六十骑”,当然还有其他友军打助攻,但西魏能在敌众我寡的情况下扭转战局,反败为胜,是重骑兵突击战术的成功运用。

六十余骑重骑兵何以能打乱数万大军的部署,看起来有些不可思议,但考虑到被击溃的是高欢的步兵军阵,从重骑兵作战特点分析也能理解。行列严整、密集是步兵军阵的特点,但与骑兵相比,步兵就如同象棋里的“兵”和“卒”一样,只能一步一步推进,几乎没有机动性可言。在装备了马镫和坚硬的人铠、马铠后,重装骑兵在向步兵军阵发起冲击时就能无视弓弩攻击,直接冲入密集的步兵军阵中,这种打法古时也称“陷阵”。沙苑之战,李弼用少量重骑兵成功冲入高欢的步兵军阵后,是以反复冲击的方式将高欢军阵一分为二,李弼的重骑兵不需要做到杀敌多少,只要将高欢的军阵冲乱,分割其列队,失去原有指挥序列的东魏士兵就容易出现溃散、自相践踏等情况,继而丧失战斗力。

冬寿墓壁画中的骑兵形象。冬寿又作佟寿,东晋十六国时期将领,官至前燕司马 ,后奉东晋正朔,被东晋朝廷任命为平东将军、护抚夷校尉等职。壁画中的骑兵身穿重甲,坐下战马皆披挂铠甲

类似的情况并非孤例,后来那位自封为“宇宙大将军”的侯景,最初也是凭借800余名重骑兵作为底子部队,造反时亦不过8000士兵,竟能纵横江东数年。当然,侯景能在南朝掀起惊涛骇浪,梁朝自身的问题占主要原因。南梁军队的确战力堪忧,在萧梁过度重文轻武的风气下,当时整个建康城竟然已经没有人骑马,原因是觉得骑马不够优雅。可以想象,一群完全不善马战的梁军,面对手持黑色军旗,佩戴着铁面具的侯景重骑兵压境而来时,内心有多恐怖和震撼?

另一战例是兰陵王破阵。北齐河清三年(564)十二月,北周与北齐爆发邙山之战,此役北齐兰陵王高长恭带领500名骑兵冲进北周军队的包围圈,正是这次不要命的冲锋,竟然将原本占有优势的北周军打残,随后出现大溃败。此役《北齐书》里只记载兰陵王率领的是“五百骑兵”,并未说明是轻骑兵还是重骑兵,以至后世对兵种产生分歧。以当时情况来看,对敌人军阵发起正面冲击陷阵的,一般是重骑兵。此外,史书还记载兰陵王抵达被周军围攻的金墉城下时,“城上人弗识,长恭免胄示之面”,友军才认出是高长恭,派出弓弩手掩护他脱离包围圈。此次大捷后,北齐军“共歌谣之”,编成了《兰陵王入阵曲》。不过此曲传到后世时,兰陵王在金墉城下免胄之举,变成战场上酷炫取下面具的招牌动作。其实,若高长恭率领的是重骑兵,头上的兜鍪本身就会将头部、面部遮得很严实,不需要再戴面具。当时高长恭免胄,大概就是取下那顶严丝合缝的兜鍪。

“甲骑具装”在南北朝后期创下数场辉煌战绩后,也避免不了盛极而衰的结局。首先是破甲武器已大量出现,南北朝时期的甲胄材料异常坚硬,覆盖面广,从人到马坚不可摧,许多尖锐兵器都奈何不了。在这种条件下,锤、锏、斧等钝器越来越被广泛使用。在战场交锋时,钝器不必刺穿坚硬的铠甲,只要以巨大力量将对手震伤、震死即可。其次是轻骑兵战术被广泛运用,南北朝末期,突厥人以轻骑兵在北方大行其道,所向披靡。中原进入隋朝后,多次遭到突厥的袭扰。当时,隋军的重甲骑兵在突厥轻骑兵面前吃了不少亏,只有依靠步兵配合才能抵御突厥轻骑兵的进攻。轻骑兵与破甲武器的广泛使用最终撼动了“甲骑具装”的地位。不过就算到了隋朝,仍然存在罗艺这样善用重骑兵破敌的将领,其精锐骑兵人马皆披重铠,以轻骑兵为辅,连战连捷,屡立战功,以至于后世文学作品里,将罗艺手下骑兵描绘成神挡杀神,所过之处势如破竹、鸡犬不留的“燕云十八骑”。

骑马吹号俑,北朝,1953年西安市南郊草场 坡一号墓出土,现藏陕西历史博物馆。三尊陶俑的马皆披有重甲,与甲骑具装数量剧增相呼应的,是全新的重骑兵战术。重骑兵作为突击作战的中坚力量,在南北朝时期战争中发挥了重要作用

可惜罗艺战绩只是“甲骑具装”的余晖。隋末唐初,重甲骑兵的神话不可挽回地走向破灭。入唐后,大量轻骑兵取代重骑兵的地位,即使是李世民的坐骑也不再披马铠。不过,重装骑兵只是暂时退场,几个世纪后,他们还会以新的面貌归来。