郭晔旻 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

伊朗塔克伊布斯坦遗址内,表现萨珊王朝重甲骑兵的浮雕。萨珊王朝晚期重甲骑兵马甲仅覆盖马匹整个前部,与此同时,重甲骑兵武器也发生变化,早期重甲骑兵不携带盾牌,而晚期的萨珊重甲骑兵则携带一种小型圆形盾牌

马匹,尤其是军官和其他特种部队的马匹,特别是战斗队列前排的马匹,应在头部装备铁制护甲,胸部使用铁制或毛毡制胸甲,或者采用阿瓦尔人使用的胸部和颈部护罩。

——东罗马帝国皇帝莫里斯《战略》

“马甲”发轫

在莫里斯写作《战略》的时代(一般认为是6世纪后期),骑兵已经是欧洲人非常熟悉的兵种了。而那些骑士披甲,连所乘坐的马匹也用护甲保护起来的精锐骑兵在希腊语里被称为“Κατάφρακτος”,意思就是“全副武装”。到了拉丁语里,这个词演变成“cataphracto”,后来衍生出英语的“cataphract”,即“重甲骑兵”,也就是中国古籍上所说的“甲骑具装”。

地中海世界的重甲骑兵是何时出现的呢?这就要从骑兵本身的演变说起。顾名思义,骑兵就是骑马作战的兵种。最初的骑兵所用马具非常简陋。因为没有马镫,也没有马鞍,早期的骑兵直接骑在光溜溜的马背上,很容易前后滑动,只能弯曲着双膝紧夹住靠近马颈的背部,以便在马背上坐稳,这样才不致因马匹的奔跑被颠簸下来。在这种骑手“自顾不暇”的情况下,早期骑兵所能选择的战术相当有限:他们最主要的武器是弓箭,用于中远距离作战。

伊拉克尼姆鲁德亚述宫殿遗址内,表现亚述骑兵战斗场景的浮雕,约前 865- 前 860,早期亚述骑兵一般成双成对外出行动,其中一名是弓箭手,另一名进入战斗后负责拉住两匹马的缰绳,控制住战马

譬如,位于两河流域的亚述算是西亚定居社会里较早使用骑兵的国家。早期的亚述骑兵一般成双成对外出行动。其中一名是弓箭手,另一个是不带任何进攻武器的伙伴。进入战斗后,弓箭手在马上向敌人发箭,其伙伴则拉着两匹马的缰绳,控制住战马。两人的角色分工,颇有点类似如今的双座战斗机——一名飞行员负责驾驶飞机,另一名负责武器的操控。而生活在2000多年前的亚述人之所以采用这种作战样式,其实也是不得已而为之:当时驯马技术和控马用具还不完善,骑手在作战时无法有效地操控战马,因此需要派专人来控制马匹。

但这种做法的局限性也显而易见,两名骑手当然需要经过长期训练才能形成默契,可即便这样也不能保证一人可以自如地牵住两匹战马。结果,新生的、尚不完善的骑兵就只能作为作战中的辅助力量使用。与当时大多数其他西亚军队一样,亚述军队的主要力量仍然是马拉战车部队。毕竟即使车上坐着带甲士兵,小型马匹牵拉轻型车也要比驮载直接坐在它们背上的人轻松。和骑手不同,连接在皮带上的挽轭无法摔掉,另外的装备也能轻松携行,直到马鞍发明,这些才得以在骑兵中实现。而且,战车兵可以站起来作战,不用坐在马背上,并且上下车也比上下马容易多了。在亚述国王提格拉特·帕拉沙尔一世(Tiglath-Pileser I)的长篇铭文中,对骑兵只字未提,却屡屡提到战车,就是当时战车兵军队主力地位的体现。

然而,到公元前7世纪,亚述骑兵战马马背上,多了一块特制的长方形软垫。伊拉克尼尼微亚述宫殿遗址中留下多幅当时亚述王骑马猎狮的浮雕,可见其乘马无鞍无镫,马背上铺长方形的软垫。为了使其固着在马背上,通常在马的腹部兜上一条腹带;有时还加上一条围绕马胸部和臀部的皮革或其他带子。

亚述王骑马猎狮浮雕(局部),约前 645- 前 635,伊拉克尼尼微亚述宫殿遗址出土,现藏大英博物馆。可见其乘马无鞍无镫,马背上铺长方形软垫,方便骑士坐得更加平稳

千万不要小看这块软垫,它实际上就是马鞍的雏形,由于它的存在,摩擦力大为增加,骑士可以坐得更加平稳,使得早期亚述骑兵那种荒唐可笑的成双配合成为历史。哪怕只是从简单的数学计算出发,这样的变革,在马匹数量不变的情况下就能让亚述骑兵的战斗力翻倍。更不要说,由于骑手在独立控制自己坐骑的同时也能操作武器,他们所能够使用的兵器就不限于弓箭——还可以顶盔贯甲,装备长矛与剑,矛掷出后,就用剑与敌军近战。为了在作战中保护珍贵的马匹,有些亚述骑兵还会为战马容易受伤的颈部覆盖上厚布作为防护。这也就是后来“马甲”的滥觞。

经过这样的改进,骑兵战斗力大大增强,对热衷扩张的军事大国亚述而言可谓如虎添翼,使其军队大大增强了快速进攻和追歼的能力。并非偶然的是,正是在公元前7世纪中期,亚述版图臻于极盛:它东接伊朗,西达地中海东岸和埃及,北起南高加索,南滨波斯湾。当时古西亚和北非的文明发达地区,几乎全部囊括在其版图之内。

阿契美尼德王朝时的战马雕塑,位于伊朗波斯波利斯古城遗址内。阿契美尼德王朝时重骑兵坐骑得到了更加良好的保护——包括覆盖马匹头部的金属面罩,以及保护马匹胸部的青铜护胸,也就是真正意义上的“马甲”

亚述之后,骑兵在西亚战争中的作用变得越来越明显。崛起于伊朗高原东南部的波斯阿契美尼德王朝是人类历史上第一个横跨欧、亚、非三大洲的帝国。尽管可以随时替补兵员令员额保持不变的重装步兵“不死队”声名在外,但骑兵也已成为波斯军队的主要冲击力量。其轻装骑兵头顶厚粗布做的胄,兵器为弓箭和盾。而重装骑兵装备青铜铠甲,手持长矛。引人注目的是重骑兵坐骑得到了更加良好的保护——包括覆盖马匹头部的金属面罩,以及保护马匹胸部的青铜护胸,也就是真正意义上的“马甲”。波斯人之所以能比亚述人更进一步,除了马术的进步外,还与波斯境内的尼萨(Nisaean)平原出产良马有关。这种马匹以庞大的身形著称,肩高超过150厘米,躯干肌肉发达,能够承受更大的负载——哪怕是骑士全副武装,并穿上马甲之后,仍然能够驰骋疆场。在战斗中,这些人马覆甲的波斯重骑兵以纵队编队排列,猛烈冲击对方前线的中心——这样的作战方式,很容易让人想起后来中世纪欧洲的骑士。

伙伴骑兵

希波战争爆发后,以雅典与斯巴达为代表的古希腊城邦不得不迎击大流士一世麾下的波斯骑兵。与阿契美尼德王朝军队的情形大相径庭,骑兵在同时期希腊城邦里的地位不高。甚至古代希腊人拥有骑兵可能也是相当晚的事情。这是因为在希腊神话里就有一个野蛮凶残的半人马种族,他们上半身是人的躯干,下半身则是马身,包括腰部与四足。这很可能反映了未见过骑兵的希腊人对游牧民骑兵的最初印象——他们无法想象有人可以在全速飞驰的马匹背上射箭,同时还能将坐骑操控自如。

随着时间的推移,骑术也传入了希腊。希腊虽然是个一连串山环海绕的半岛,但的确拥有一些优良的马匹产地(如色萨利)、还有许多海外殖民地也出产良马。许多希腊贵族们喜爱骑马,并且将拥有马匹视为身份的象征。这在雅典公民兵的组成里可见一斑,按梭伦改革的规定,收入最高的第一、二等级有负责建造舰船义务,显示出强大的舰队对雅典的重要性,但他们也会提供骑兵;第三等级提供重装步兵;最贫穷的无产者则提供不穿甲胄的轻装步兵或在舰队中服役。

当然,希腊城邦陆军的核心还是重装步兵。譬如斯巴达素来以强大军力著称希腊世界,而其公民兵就全部属于重装步兵。无论斯巴达还是雅典,他们的军队里都有骑兵,但数量不多,作用不大。在与波斯人的战争中,希腊的重装步兵身穿护体铠甲,拿着用于阻挡矛头,也能有效对付箭头和标枪头的青铜盾牌,有效地抵挡住波斯骑兵的冲击。

而大多数希腊骑兵要么作为轻骑兵参战,配备标枪,完全不穿铠甲;要么作为重骑兵参战,配备矛、标枪、头盔以及鱼鳞胸甲或青铜胸甲。总的来说,希腊骑兵比波斯对手穿的盔甲少,他们的坐骑也是如此,几乎所有马匹完全未穿盔甲。在战斗中,他们通常部署在己方重装步兵部队侧翼,协助压制敌方侧翼或掩护己方撤退,而且骑兵还与轻装投射部队配合行动,包围并歼灭孤立的重装步兵部队。

直到马其顿王国崛起,“伙伴骑兵”(Hetairoi)才真正开启了希腊的骑兵时代。所谓“伙伴骑兵”主要由从小陪伴君主的贵族组成,故而得名。他们装备头盔、胸甲、长矛、短剑,骑附有豹皮垫的战马。马其顿的两代英主,腓力二世与亚历山大三世创造了步兵与骑兵协同作战的军事体系。其中,脱胎于希腊重步兵方阵,后来闻名地中海世界的“马其顿方阵”充当“铁砧”;而“伙伴骑兵”则是马其顿军事体系的核心突击力量,即“铁锤”。“铁锤”与“铁砧”相配合,令马其顿大军一时所向无敌。

在马其顿与波斯帝国的决战——高加米拉(Gaugamela)战役(前331)中,伙伴骑兵遭遇了劲敌。波斯皇帝大流士三世孤注一掷,以倾国之兵投入战斗。按照罗马帝国时期的希腊史学家阿里安在《亚历山大远征记》里的说法,波斯军队包括“骑兵四万、步兵一百万、车轮上安装大刀的战车二百辆,还有一些大象,来自印度河这边的印度部队有大象约十五头”。

亚历山大石棺(局部),前 4 世纪,黎巴嫩出土,现藏土耳其伊斯坦布尔考古博物馆。其长侧边浮雕刻画了亚历山大击败并追击波斯人的场景,其中正在进行近战的马其顿骑兵的战马完全没有甲胄保护

这个数字当然是大大夸大的。但波斯骑兵在数量上的确占有明显优势,而且他们的防护装备,也比马其顿骑兵胜出一筹。阿里安提到,波斯军队中的“西徐亚的骑手和马匹都有较好的护身甲”。反观伙伴骑兵,虽属重骑兵,但其装备却相当“轻”。现藏土耳其伊斯坦布尔考古博物馆,出土于地中海东岸黎巴嫩的“亚历山大石棺”长侧边的浮雕刻画了亚历山大击败并追击波斯人的场景,其中正在进行近战的马其顿骑兵的战马完全没有甲胄保护。

因此,在高加米拉战役初期的骑兵交战中,马其顿人遭到较大伤亡,“亚历山大的人马大批倒地”。之所以能够反败为胜,一方面是因为马其顿骑兵的战场纪律性要比对方强得多,在不利条件下仍能顽强死战,另一方面则是因为伙伴骑兵装备的长矛比传统希腊与波斯骑兵的更长,在攻击距离上占有显著优势。而在整个高加米拉战役中,最终仍是马其顿军队的先进战术占据上风。尽管在极适合使用骑兵的地域内遭遇到一支远为强大的骑兵,但亚历山大和他的部队用轻步兵、重步兵与骑兵的精细协同战胜了它。

只不过,防护更好的波斯骑兵在高加米拉战役一度占据上风这一点仍然证明了“重装”的价值。为了赢得骑兵间的对抗,进而通过翼侧突破获得决定性胜利,亚历山大大帝的“继业者”之一,塞琉古王朝(占有原波斯帝国的大部分土地)发展出真正的重甲骑兵。不仅骑手披甲,就连战马身上也覆盖着半身马衣(仅覆盖马匹的肩膀和胸部)甚至全身马衣。这些马衣由甲片在织物底衬上重叠制成,实即“马铠(甲)”。在与另一个“继业者”,希腊化的埃及托勒密王朝的帕尼翁(Panium)战役(前200)中,塞琉古军队的重甲骑兵先是突击对方骑兵侧翼而将其击溃,随后转到托勒密步兵的后方,向其发起冲锋,为赢得战役胜利做出重要贡献,也证明重甲骑兵是一个比昔日伙伴骑兵更具威力的兵种。

战场胜败

这里顺便提一下,塞琉古军队的重甲骑兵虽然看上去威风凛凛,但仍然处在骑兵发展的早期阶段。原因很简单:这些战马上并没有配上马镫。由于缺乏马镫提供的额外平衡,这时的重装骑兵无法使用其他类型的长柄武器(比如长刀),而只能使用长矛。他们也不能像后来中世纪骑士那样以“夹持”姿势(即将长矛夹在腋下)使用长矛冲击敌方军阵。但这并不是说,没有马镫的古代骑兵就无法作为重骑兵有效作战。他们手中的长矛是一种危险而致命的武器。第一种方法是将长矛举过头顶向下刺向对手;而对抗步兵最有效的方式是将长矛单手持于马侧,平行于地面,另一只手则把住缰绳;最后一种技术则是长矛双手持握,横跨马颈,矛尖位于马头左侧,直接对准敌方骑兵——这时的骑手以双膝控制战马的行进方向。

这一时期,“继业者”之间的战争已经接近尾声,在希腊化王国相互削弱的时候,一个强大的敌人已在它们的西部边疆出现。战胜迦太基名将汉尼拔之后,罗马共和国已成为地中海西部地区的霸主,并继续向东扩张势力。罗马共和国与塞琉古王朝之间的马格尼西亚(Magnesia)战役(前190左右),成为决定地中海东部霸权的决战。

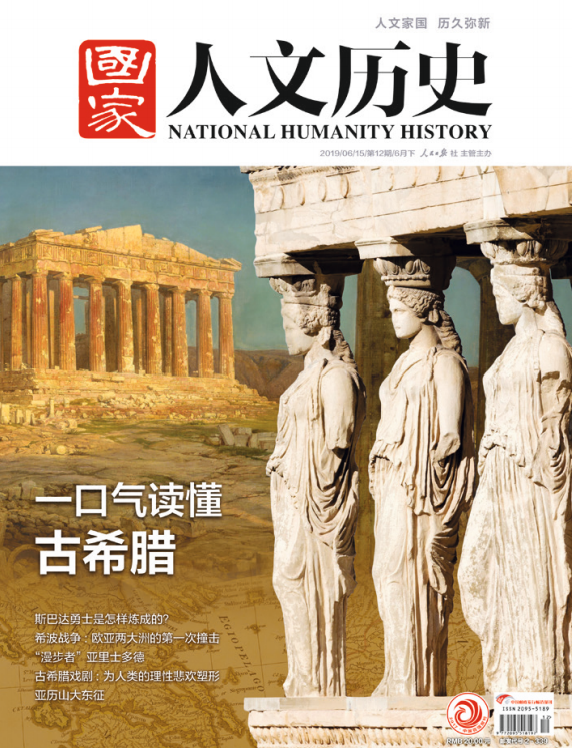

《国家人文历史》2019 年 6 月下专刊《一口气读懂古希腊》,通过多维度视角梳理了古希腊文明的起源、发展及其对西方世界的深远影响

这场会战一开始,右翼的塞琉古重甲骑兵就发动了猛烈冲锋,令当面的罗马军队不知所措。被击溃的骑兵首先逃跑,随后是旁边的步兵,仓皇逃回营地。整个罗马军队的左翼如此轻易地宣告崩溃,这是此前多少罗马敌人根本无法想象的事情。如果这时候,塞琉古重甲骑兵转而从后方或侧翼打击战线中央的罗马军队,胜利可以说是唾手可得。谁知他们竟选择乘胜追击,进攻罗马军营。结果可想而知。一方面,塞琉古骑兵无法攻下守备坚固的罗马军营,另一方面,留在战线上的塞琉古军队却因为缺乏骑兵侧翼保护而不敌罗马军队。所谓“搏二兔不得一兔”。马格尼西亚战役就这样以塞琉古军队戏剧性的惨败收场,塞琉古王朝就此盛极而衰,将东地中海的霸权拱手让给了罗马人。

在罗马将自己的势力伸向地中海东岸的亚洲腹地时,却一次又一次地在战场上遭遇不同政权重甲骑兵的冲击。公元前69年,罗马军队入侵亚美尼亚王国。作为塞琉古王朝曾经的附庸,亚美尼亚军队同样装备了人马覆甲的重甲骑兵。面对看似刀枪不入的敌人,罗马军团选择集中攻击重甲骑兵战马的腿部——这是唯一不受铠甲保护部位。这一战法果然见效,亚美尼亚骑兵“未等罗马人靠近,便大声喊叫,以最耻辱的方式逃跑”。这次失败,实际上说明,没有轻骑兵或步兵的支援,机动性不佳的重装骑兵极易受到侧翼攻击。

但若是说,罗马人已经找到对付新兴重甲骑兵的灵丹妙法,也实在是想当然了。恰恰是由于罗马军团在战场上的连续胜利,极大削弱了塞琉古王朝,反而间接创造出一个更为难缠的对手。公元前3世纪中叶,位于伊朗高原东北部的帕提亚(Parthia)人挣脱了塞琉古王朝的统治。由于这个王国的开创者名叫安息大帝(Arsaces),汉文史籍遂称之为“安息”。伴随着塞琉古王朝的衰弱,帕提亚逐渐将全部伊朗高原及美索不达米亚平原的一部分据为己有,俨然是又一个阿契美尼德王朝。

罗马君士坦丁凯旋门浮雕,表现罗马帝国皇帝图拉真亲自指挥罗马骑兵向撤退的野蛮人发起冲锋的情形。在近距离交战时,罗马骑兵手持盾牌可以保护自己不受投射武器伤害

与罗马军队截然相反,帕提亚拥有一支以骑兵为绝对主力的军队。李维在《罗马史》里就有详细的描述:“帕提亚人没有使用盾牌,他们的军队主要是由骑马的弓箭兵与骑马的长枪兵组成,许多都是重装甲。他们的步兵数量少,主要由资质较差的人民(大概指穷人)组成……”帕提亚的贵族担任重甲骑兵,他们的侍从则充任骑射手,两者协同作战打造出当时地中海世界最为强大的骑兵。当逐渐装备铁甲的帕提亚重甲骑兵发动冲锋的时候,可以势不可挡地击溃任何其他骑兵。连人带马充分防护的铁甲几乎可以保证他们不会被箭矢伤害。而当对方的步兵结成密集方阵进行抵抗的时候,帕提亚军队中的大量骑射手就有了用武之地……

这种战术,在与罗马军队的卡莱(Carrhae)之战(前53)里得到近乎完美的应用。为迷惑克拉苏手下的罗马军队,帕提亚的重甲骑兵用兽皮和长袍将他们的铠甲掩盖起来。当他们靠近罗马人时,重甲骑兵们去掉遮蔽物,露出战士与马匹身上闪闪发亮的钢铁甲胄,随后开始冲击罗马阵地。在罗马士兵把注意力放在敌方重装骑兵身上,结成密集方阵的时候,帕提亚的骑射手趁机包围罗马方阵,策马绕方阵疾驰并向罗马士兵射箭。克拉苏本想等到帕提亚人箭矢耗尽后与其短兵相接,毕竟罗马军团是当时地中海世界里纪律最好的军队。但他很快发现对方有数千头骆驼运输源源不断的箭矢,不得不冒险派出己方骑兵前去驱逐帕提亚骑射手,结果被引入埋伏圈,被重甲骑兵包围歼灭。最后,多达7个军团的罗马军队遭到坎尼会战后最惨重的失败,连作为“前三头”之一的罗马首富克拉苏也丢了性命。

吃堑长智

卡莱战役让罗马在东部地中海世界的威严尽失。可以说,这是罗马人在战争中面对有着强大骑兵的敌人时吃到的苦头之一——但并不是第一次。在罗马漫长的历史中,正是在一次次的惨痛失败里,罗马骑兵成长壮大起来。

早期的罗马与希腊城邦类似,其军队核心也是重装步兵(当然,罗马军团的机动性和灵活性胜过希腊式的步兵方阵),骑兵只起着有限的辅助作用。这些轻装骑兵戴着头盔却没有护身铠甲,拿着适合用来挡开标枪但不适于近身格斗的圆形牛皮盾牌,挥舞着更适合投掷而不是近战的纤细长矛;而且,一旦他们在战场上被击溃,就再也起不到作用了。这方面的典型例子,就是与迦太基人的第二次布匿(Second Punic)战争,在前期的几次战役中,罗马人所遭受的打击几乎每次都与汉尼拔对骑兵的精妙使用有关。就拿有名的坎尼(Cannae)战役(前216)来说,虽然罗马人的总兵力占有2比1的绝对优势,可是在骑兵方面,迦太基人的数量却几乎是罗马骑兵的1倍(1万对6000)。在两军相持的关键时刻,迦太基的骑兵部队从后方突袭罗马军队,才使拥有兵力优势的罗马人迅速瓦解并遭到惨败。

所谓吃一堑长一智,从第二次布匿战争中期开始,罗马人开始重视骑兵的作用,并开始使用外籍骑兵,同时,加强了同盟骑兵的作用并增加同盟骑兵的数量。到扎马(Zama)战役(前202)里,罗马军队里的努米底亚骑兵已能击败迦太基骑兵,并从背后猛袭迦太基的步兵,迫使汉尼拔的大军转攻为守,最后溃败投降。

卡莱战役后的情况如出一辙。这场惨败使罗马认识到骑兵和弓箭手在战争中的重要性,开始组建包括骑射手和持盾骑兵在内的骑兵部队,并征召更多的步兵弓箭手,以辅助罗马重装步兵作战。从数量上说,在罗马共和国末期的马略和凯撒时代,罗马军队中的骑兵不足 1/10,而到公元4世纪初,罗马帝国军队中的骑兵比例已占到军队总数的1/4。

力量大大增加的罗马骑兵,在面对骑兵较为孱弱的对手时,自然能够大显威风。电影《角斗士》片头就再现了帝国前期与日耳曼部落的战争中,罗马军队混合兵种的部署。军团和步兵大队布置于中央,骑兵位于两翼。电影中的罗马骑兵并没有通过正面冲击的方式击杀日耳曼步兵,而是绕到敌后方实行突然袭击。这种骑兵战术的呈现就相当真实地再现了罗马帝国军队的战术布置及其对骑兵的战术运用。不过,顺便也要吐槽一下,《角斗士》的“服化道”水平虽属上乘,却仍然犯了一个常见的史实错误——为罗马人的骑兵提前配备了马镫。

西西里岛卡萨尔古罗马别墅马赛克上的罗马骑兵。4 世纪,当时罗马帝国军队中骑兵比例已占到军队总数的 1/4,从图中可以看出骑兵是没有马镫的

与拥有骑兵优势的帕提亚人的交战,罗马的持盾骑兵可以用标枪不断袭扰重甲骑兵,同时利用自身在速度和灵活性上的优势躲避敌军的反冲锋,并用双头长矛将没有足够数量的重甲骑兵保护的帕提亚骑射手赶跑。在近距离交战时,骑射手显得吃亏,因为他们缺乏罗马骑兵拿来保护自己不受投射武器伤害的盾牌。因此,罗马骑兵的一次短促冲锋就能将其赶到弓箭的有效射程之外。

尽管如此,帕提亚的重甲骑兵仍然是罗马人的心腹大患。罗马帝国初期的挽歌诗人塞克塔斯·普罗佩提乌斯(Sextus Propertius)在《贞洁与忠诚的加拉》(Chaste and Faithful Galla)中就提到“米底人的箭矢”或“金马上的重装骑兵”,会让留守家中的妻子成为寡妇。而后来的罗马作家纳扎里乌斯(Nazarius)在回顾罗马帝国与帕提亚的长期冲突时更是感慨:“一位在和平时期杰出的皇帝,在战争中也不乏活力和能力,在与帕提亚人作战时,在看到他们的重甲骑兵后,他完全陷入恐惧,以至于他主动给国王写信促成和平……这清楚表明,这种盔甲的潜力如此之大,以至于将被征服者(指帕提亚)感到自信,而将要征服者(指罗马)感到害怕。”

罗马图拉真柱浮雕,展示达契亚战争期间的罗马重甲骑兵部队,骑手穿的铠甲大部分是鳞片甲,由于全身(以及马匹)都披上铠甲,重甲骑兵就不需要再拿一面盾牌了

对此,罗马人的解决方案也是可以想见的——这也是中国人熟悉的办法,“师夷长技以制夷”。到公元2世纪末期,罗马军队里已经出现被称为“烤箱人”的重甲骑兵部队。骑手穿的铠甲大部分是鳞片甲,铠甲的活动部位连接处有锁子甲。铠甲内部和边角处用皮革连接。骑士可以用面罩或锁子甲遮住面部,只把眼睛露在外面。重甲骑兵的主要武器是一根相当长(超过3米)的长枪,还有一把剑。由于全身(以及马匹)都披上铠甲,重甲骑兵就不需要再拿一面盾牌了。当然,他们的战马都喂养得十分强壮,这样才能承受骑士和铁甲的重量。也正是由于被盔甲包裹的密不透风,对士兵和马匹而言,中暑虚脱都是一个严峻的挑战。在炽热的阳光下穿着如此重的盔甲,感觉就像站在烤炉中。“烤箱人”的奇特称呼便是就此而来。

萨珊铁骑

其实,“烤箱人”的确是一个对烈日炙烤下重甲骑兵的形象描述。不独罗马如此,其对手亦然。1930年,美国考古队在杜拉欧罗普斯(Dura-Europos)遗址发掘中发现一幅涂鸦壁画,描绘了一个人和一匹马都披上铠甲,同样显得密不透风的“烤箱人”形象,被定为2世纪帕提亚的重装骑兵形象。

杜拉欧罗普斯地处叙利亚幼发拉底河畔,有“东方庞贝”之称,是一个考古宝藏。在后来的发掘里,又出土了两件珍贵的马铠甲实物,证实了文献记载关于重甲骑兵人、马披甲的真实性。其中一件为青铜甲片,一件为铁甲片,被考古人员判定为3世纪帕提亚或萨珊王朝的遗物。有人要问,这个“萨珊王朝”又是何方神圣?原来,与罗马多年的战争不可避免地削弱了帕提亚人的实力,耗尽它的资源。天灾和疾病流行更是雪上加霜。224年,身为地方领主的阿尔达希尔一世(Ardashir I)起兵推翻安息王朝,夺得帕提亚的首府泰西封,以此地为京城建立起一个新王朝——萨珊王朝。

尽管其军中拥有大量步兵弓箭手,萨珊王朝仍然秉承帕提亚重视骑兵的传统,骑兵在其军事体系中扮演着核心角色。这方面的一个旁证,就是著名的“萨珊银盘”。这些制作精美的工艺品出自萨珊皇室工匠之手,上面多有王权神授、谒见帝王、宫廷宴饮、帝王与后妃等内容的图像,大部分供宫廷宴饮和赏赐之用,故被称为“皇家银盘”。美国纽约大都会博物馆就收藏了其中之一。盘面上的萨珊帝王以轻装的骑射手形象出现,只见他头顶皇冠,左手向前持弓,右手向后拉箭,腰挎箭袋,身着长衣长裤,裤上有花纹装饰,侧面正身骑在飞驰的马背上。

不过,在这件银盘上还能看到,骏马高高跃起,与前方两只迅速逃窜的羚羊平行,在画面的下方已有两只被猎杀的羚羊卧倒在地。可见这位萨珊君主是在骑马狩猎,自然没有必要为人、马披上厚实的铠甲了。而在实际作战中,萨珊波斯在作战风格上更依赖重骑兵冲锋的“重锤”,而非骑射手的“袭扰”。这与帕提亚的做法有着显著区别。

萨珊王朝的重骑兵比帕提亚人甲胄更重,数量更多。公元4世纪的罗马历史学家阿米阿努斯曾在罗马军队中与萨珊骑兵作战,按照他的说法,萨珊军队“所有的士兵都身披铁甲,全身各处裹着厚厚的铠甲,铠甲如此合身,以至于铁片坚硬的接合处都与他们的关节相吻合”。由于萨珊重骑兵全身披甲,连战马也披着皮革制成的马甲(护胫覆盖马腿,带尖刺的前额甲保护整个头部),因此对罗马人的弓箭、标枪等远程武器基本免疫,“射向他们的箭,除非是从很小的眼孔射入体内,否则没有任何作用”。

反过来,手持长矛的萨珊重甲骑兵排成紧密队形缓步发起冲锋,首先将敌人的骑兵逐出战场,迫使敌人的步兵结阵防守。这样萨珊的骑射手和步弓手将齐射箭矢杀伤敌军,当敌军的阵型出现混乱时,重甲骑兵雷霆万钧的冲锋就能直接将其击溃。萨珊波斯的马鞍取得了相当大的进步。他们通常在坐骑上铺一块布,然后将马鞍放在上面,通过围绕腹部的腰带和跨过胸部的胸带固定到位。马鞍还有四个角,其中前一对弯曲覆盖骑手大腿,以更牢固地夹紧腿部。即使没有马镫,骑在这种马鞍上的战士仍可持矛冲锋向前倾斜而不失平衡。

相比之下,萨珊王朝的重甲骑兵较他们的罗马对手防护更好,运用长矛冲击的能力也更强,因此在战场上明显占据上风。当萨珊王朝的开国君主阿尔达希尔去世,他的后继者沙普尔一世(Shapur I)在对罗马的初次战争中(241—242)就占领了富饶的安条克,直进至地中海西岸;又于埃德萨(Edessa)战役生擒罗马皇帝瓦勒良(Valerian)。据说为了羞辱不可一世的罗马帝国,沙普尔一世还迫使瓦勒良跪着作为跨马上鞍的垫脚。

从萨珊王朝的建立,到罗马帝国的东西两分与西罗马帝国的灭亡(476),罗马人都无法赢得对这个新的可怕敌人的战争。奇怪的是,作为胜利者,萨珊王朝的骑兵的“重甲”却在某种程度上出现了“退步”现象。伊朗境内的塔克伊布斯坦(Taq-e Bostan)遗址保存着许多萨珊王朝时期的精美雕塑,从中可以见到,晚期萨珊王朝的重甲骑兵的马甲变少了,仅覆盖马匹整个前部,从腿部到胸部、颈部和头部。相比之前的整套“具装”,只能称之为半铠而已。与此同时,重甲骑兵的武器也发生了变化,早期重甲骑兵不携带盾牌,而晚期的萨珊重甲骑兵则携带一种小型圆形盾牌,形状像小圆盾。另外,随着时间的推移,萨珊波斯重甲骑兵同骑射手一样装备弓箭的情况也越来越普遍了。从这些迹象可以推测,有一个新的,不同于罗马帝国的敌人出现在了萨珊王朝面前,重甲骑兵的变革就是对此做出的回应。

如虎添翼

这个可怕的敌人,就是“嚈哒”(Hephthalites),也就是东罗马帝国史书上的“白匈奴”。大约在4世纪后期,嚈哒的势力强大起来,离开其原先居住的阿尔泰山地区来到中亚。到5世纪初,嚈哒已称霸中亚。427年,据说嚈哒人听到萨珊宫廷生活如何奢华而起了贪欲,便出兵攻打萨珊波斯,一直打到今天的德黑兰附近。卑路斯一世(Peroz I 459—484年在位)时,多次被嚈哒人击败(有一次还被嚈哒俘虏,付出高额赎金后才被放还)。最后,这位不走运的君王在战场上被嚈哒人杀害,其随行后宫嫔妃及王室库藏皆落入敌手。这是萨珊波斯立国以来前所未有的失败——强大的萨珊王朝曾多次击败罗马军团,现在却成了嚈哒人的属国,每年需要交纳沉重贡赋。

绘画,16世纪,描绘嚈哒人与萨珊王朝军对战情形,卑路斯一世时多次被嚈哒人击败。有学者推测,这与嚈哒人使用马镫有关,使其战斗力出现了飞跃

嚈哒只是个游牧部落。按理说,萨珊王朝对他们的骑射手战术不会陌生,为何会在短时期内一败涂地?有学者推测,这与骑兵历史上的一个革命性变革有关——马镫。马镫一经发明,骑士上马如履平地,稳如磐石,弯弓射箭也变得更容易。最熟练的骑手甚至可以站立在马镫上,从而获得更大的稳定性以显著提高瞄准精度。简而言之,马镫对于骑射手而言,不啻如虎添翼,使其战斗力出现了飞跃。

马镫最先于4—6世纪在中国普及使用是事实,因为迄今只有在中国发现了马镫早期流行的丰富而确凿的证据。随后,沿着丝绸之路这条传统的交流孔道,马镫的技术逐渐向西扩散。嚈哒人的骑射手可能正是这一过程中的受益者。萨珊王朝的重甲骑兵减轻了马甲(这就增强了机动性),配上了盾牌(防御箭矢)与弓箭(用于远程射击),就应该是出于对抗装备马镫后的嚈哒骑射手的需要。在莫里斯的《战略》里,到萨珊王朝的晚期,其重甲骑兵已经完成了擅长冲击战术的长矛手到重甲骑射手的演变:“(萨珊人)穿着身体盔甲和锁子甲,装备弓和剑。他们比所有其他好战民族更熟练于快速但不强大的射箭。”

最终,萨珊王朝与其永恒的敌人,罗马帝国及其东部的后继者(东罗马帝国暨拜占庭帝国)的重甲骑兵也配上了马镫。这样做的好处也是很明显的。重装战士通过使用马镫作为稳定的平台更容易上马。凭借马镫提供的稳定性,枪骑兵不再需要双手持握主要武器,而是可以同时持盾和长矛了。

大约公元6世纪,东罗马帝国的军队完成了从以步兵为中心到以骑兵为主导的转型。与萨珊王朝重甲骑兵的“骑射化”趋势不同,普及马镫之后的拜占庭重甲骑兵最终成为近乎完美的“六边形战士”,“君士坦丁堡巨大威力的象征”。首先,重甲骑兵披上厚实的装甲。阿拉伯人形容战场上的拜占庭重甲骑兵,“携带武器奔袭而来,仿佛骑着无腿的马匹。他们的队列映照光芒,却看不到他们的剑,因为他们的衣衫也是钢铁制成”。与此同时,“他们必须有坚固的马匹,覆甲,或由毛毡和煮过的皮革片固定至膝盖,使马匹身体除眼睛和鼻孔外无一暴露”。而这些身披抵到脚踝长锁甲的骑兵在使用长矛的同时,也带上了弓箭与剑。无论远战近战,都显得得心应手——尤其是在对付步兵的时候。由于那个时代的大多数步兵装甲较轻,仅装备短矛或更小的武器,重甲骑兵几乎总能击败此类部队。“突破并肢解他们的阵型,从那里突破并完全摧毁他们”,除非对方数量极多。经典历史战略游戏《帝国时代2》将拜占庭帝国的特色兵种设定为“甲胄骑兵”(即重甲骑兵),克制步兵,大约就是这个原因。

即使面对敌人的同类兵种,拜占庭的重甲骑兵往往也能占得优势。7世纪初期,拜占庭与老对手萨珊王朝之间又爆发大规模战争。皇帝弗拉维乌斯·希拉克略(Heraclius)领兵亲征。拜占庭重甲骑兵不仅用长矛击退了萨珊人的攻击,他们弓箭也能比敌方弓箭手射得更远。训练有素的拜占庭骑兵总能保证希拉克略对波斯萨珊军队发动突然袭击,骑兵的机动性也保证了他总能摆脱萨珊军队的围堵,在自己想要的位置发动战役。在奥法利莫斯(Ophalimos)附近,正是重甲骑兵的冲击将萨珊王朝的军队击溃。而马甲也证明了自身的价值:“(弗拉维乌斯·希拉克略坐骑)侧腹被长矛刺中,马脸上被剑击多次,但因穿着皮革马甲而未受伤害。”

拜占庭重甲骑兵复原图,重甲骑兵披上厚实装甲,马匹身体除眼睛和鼻孔外无一暴露,普及马镫后的拜占庭重甲骑兵最终成为近乎完美的“六边形战士”,无论远战近战,都得心应手

但拜占庭重甲骑兵也有一个劣势,就像《帝国时代2》里设定的那样,它太贵了。优质的马匹、精良的人、马甲胄与兵器,及其所需的长期训练,都让维持重甲骑兵部队成为一个沉重的经济负担。随着拜占庭人在与阿拉伯人还有后来的突厥人作战中的失利,东罗马帝国的领土及财富都在缩水,强大但成本高昂的重装骑兵只能逐渐停止使用。只不过,重甲骑兵的故事并未终结。随着拜占庭重甲骑兵的消失,分布在欧洲大陆上的重甲骑兵重心悄然西移——这就是中世纪西欧的骑士。