周渝 2025-07-25

原载于《国家人文历史》2025年7月上,未经授权请勿转载

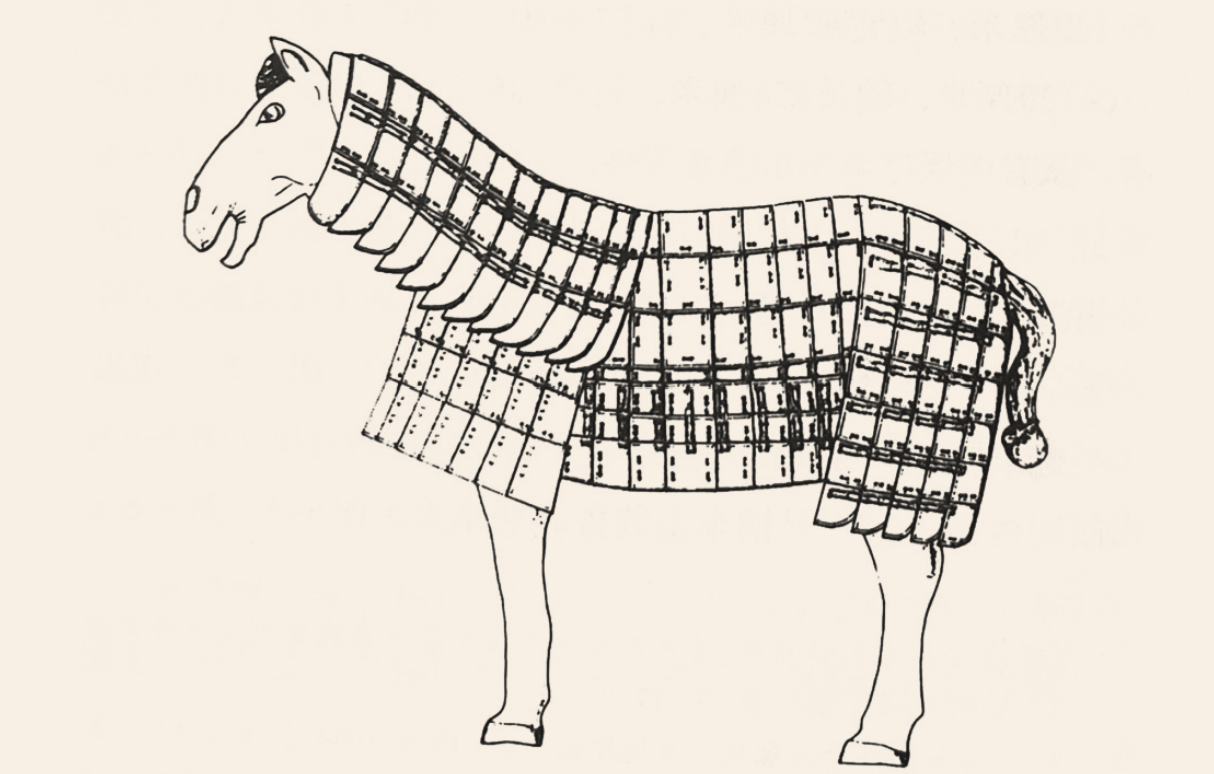

战国时期的武士甲胄与马甲复原品,原件出土于曾侯乙墓,现藏湖北省博物馆。这套髹漆皮马甲代表了先秦马甲的基本样式。 此外,曾侯乙墓中出土的车马器也较多,主要有车舆、华盖、车軎、马衔、马镳、马饰等

建安五年(200)秋冬之际,刚在官渡之战取胜的曹操做了件令后世津津乐道的事——曹军缴获了一批战争期间曹操麾下文臣武将写给袁绍输诚的通敌信件。如今袁绍大败,这些通敌者寝食难安,曹营中人心惶惶。可生性多疑的曹操竟下令将这些通敌信件“皆焚之”,表示不再追究,人心遂定。裴松之注引《魏氏春秋》还记录了曹操为此举表明的态度:“当绍之强,孤犹不能自保,而况众人乎!”

后世在《三国演义》等小说渲染下,将袁绍兵力夸张到70万之众,而曹操只有区区数万,此战妥妥的以弱胜强。尽管近几十年不断有人通过研究,认为双方参战兵力并没有这么悬殊。但从很多亲历者视角来看,曹操那句“当绍之强,孤犹不能自保”并非谦虚,否则不至于如此多人通敌。后来曹操在《军策令》里回顾此役,称:“袁本初铠万领,吾大铠二十领;本初马铠三百具,吾不能有十具。”

这段文字关键信息量很大,东汉时期,铠甲是国家军事物资,铠甲数量基本等同于军力。袁绍拥有上万领铠甲,曹操这方大铠仅20领,即使有夸张成分,也能佐证军备悬殊较大的事实。另一个值得注意的信息,是关于“马铠”的重新出现。

秦汉时期战争经历了逐渐淘汰车战,骑兵崛起这一过程,尤其自汉武帝时期起,中原王朝的骑兵战术取得突破性进展,让这一兵种在战场上起到的作用越来越重要。可奇怪的是,在汉末三国之前,两汉期间战争记载里没有出现“马铠”,出土的骑兵俑或画像砖等文物也不见战马披甲,马铠竟然就这么神奇的“消失”了,直到东汉末年才重出江湖。而且,袁绍拥有上万领人穿的铠甲,但马铠只有三百具,从这个比例来看,马铠相当稀有。这是什么涉及高端复杂工艺的武备吗?并不是。因为给马披上甲本身没什么技术难度。可它何以会消失几百年,又在汉末乱世里“重生”?要解开这一谜团,还得从这几个世纪里骑兵战术的发展和革新入手。

文物呈现早期马甲

之所以说马甲在汉末是“重生”,是因为它曾经存在过。《左传》对齐晋鞌之战描述有这样一个细节:齐晋争霸期间,齐顷公攻打晋国的小弟鲁国,作为大哥的晋国则联合鲁、卫、曹四国,发兵攻齐。鲁成公二年(前589),齐、晋双方军队于六月十七日在鞌摆开阵势准备开打。志在必得的齐顷公放出豪言“余姑翦灭此而朝食”,然后“不介马而驰之”。

“介”即甲,这里说的“不介马”,就是不给马匹披上马甲,这样马能跑得更快。当然,齐顷公并非自己策马奔腾,春秋时期诸侯战争主要以车战为主,当时的战车配置一般为将领居左,御者居中,但如果将领是君主或主帅则居中,御者居左,负责保护协助将领的人居右。这一战为齐顷公驾车的是邴夏,担任戎右的是齐国大夫逄丑父。齐顷公想打闪电战,消灭敌人再吃早饭,但它的自大轻敌很快受到教训,此役齐军大败,被晋军追着打。危难之际多亏逄丑父施以李代桃僵之计,和齐顷公互换服饰,才令国君得以逃脱。虽然齐顷公的牛皮吹破,但他这不给马披甲的操作也为缺乏战争细节的先秦文献提供了宝贵资料——早在春秋时期,负责拉战车的马是要挂护具的,尤其是国君出战,座车的马匹应该都会披甲,齐顷公不给马匹穿马甲属于一反常态才被记录下来。

考古发现的马甲,时间最早的在战国。1978年,位于湖北随州城西2千米的擂鼓墩东团坡上一座战国大墓被发现,墓主是曾国国君曾侯乙,考古人员在该墓北椁室中发现多达百余件皮甲,有人甲和马甲两大类。曾侯乙墓的马甲由身甲、颈甲和马胄组成,着重保护马的头部、颈部和身体,能代表先秦时期马甲的主要形制,而且大多数甲片都涂有黑漆,少数涂抹红漆,也称髹漆皮马甲。

无独有偶,1999年,考古人员在秦始皇陵封土东南约200米处发现一座石铠甲坑(编号K9801),该坑位于陵园的内外墙之间,百戏俑坑北侧,是迄今为止秦始皇陵园城墙内发现面积最大的陪葬坑。目前对石铠甲坑的发掘面积仅145平方米,约占总面积的1/10,然而就这冰山一角,已出土石铠甲约87领、石质胄43顶,此外还有马甲1副、石马缰3组等重要马具。秦陵马甲由颈甲、当胸、身甲、搭后等部分组成,颈甲甲片均向外鼓成一定弧度,后端与烧成白灰状的身甲相连,最长的甲片长达14厘米,宽7厘米。它的出现,一定程度上打破了过去对秦军战马情况的认知。

秦始皇陵马甲线稿,1999 年,出土于秦始皇陵石甲胄坑。秦陵马甲由颈甲、当胸、身甲、搭后等部分组成,颈甲甲片均向外鼓成一定弧度,后端与烧成白灰状的身甲相连

马是兵马俑坑的二号主角,尽管秦陵兵马俑坑中马俑数量远少于人俑,做工方面丝毫不逊色。以一号坑出土的陶马为例。马身长约2.1米,马通首(带脖)高1.72米,双耳前耸,张口做嘶鸣状,尾巴微微翘起。可以看出该马体形不大,头较宽,脖颈短,符合河曲马的特征。可这些马俑除了配备马鞍等基本马具外,并没有披挂马甲。此外,还有按1:2制作的精致青铜马车,铜车马通体被施以彩绘,有云纹、几何纹、夔龙纹等图案,红、绿、紫、蓝等色彩艳丽丰富,制作精美,堪称“青铜之冠”,但拉车的四匹马也没有披挂马甲。这些情况也能从侧面证明,秦代马甲并不多见。

《国家人文历史》 2024 年 5 月下封面故事《兵马俑考古 50 年》,通过秦始皇陵兵马俑 50 年来的考古成果,深度解析秦朝政治、军事、生产力等各方面历史

从秦陵石铠甲坑出土的石马甲形制来看,并非简单护具,甚至类似于南北朝时期全副武装的马具装,只是出土数量实在太少,它的具体用途一直存在争议。它究竟是传统车战“介马”的延续,还是新兴骑兵配备的马铠?

先秦车战的产物

这个问题不难解决。尽管秦陵马甲在形制上与几个世纪后的甲骑具装有相似之处,但两者有本质区别。先从材质来判断,秦陵石甲、石胄虽然是明器,但制作精致,且规格、形制、编缀方法与实用甲胄一样,结合曾侯乙髹漆皮马甲和秦俑身甲形状来看,基本可以断定秦陵马甲的原型是一具皮制战马护具。但与甲骑具装最大的不同在于,这些皮马甲所服务的兵种完全不同。

战国时期,诸侯国开始对游牧民族骑射战法进行吸纳融合,如赵武灵王胡服骑射。当时各国军事皆在变革,平民参与战争的比例暴增,车兵开始没落,不仅步兵重新成为战场主力,骑兵也成为诸侯战争中不可缺少的一部分。秦始皇陵兵马俑坑出土了不在少数的骑兵俑,如二号坑就是以弓弩步兵方阵、战车方阵、车步骑结合长方阵和骑兵阵有机结合组成的一个大型曲尺形兵阵。弓弩兵阵列于左前方,为兵阵前脚,中间车、骑、步结合的长方阵阵尾突出于曲形阵后,成为整个兵阵后犄。如果将二号坑看作一个军阵,骑兵则位于军阵侧翼,用于机动作战。这里出土108件骑兵俑,同样配置108匹陶质鞍马,虽然鞍鞯、衔、缰等配件齐全,唯独马腹上皆无马镫,身上也没有披挂马甲。

当时,骑兵还只是步兵的附庸,列国都拥有一定数量的骑兵,这一兵种优势在于拥有超强机动力,在瞬息万变的战场上,便于穿插、迂回,对敌军后方或薄弱点进行奇袭。再结合文献推断,目前发现这些战国到秦代的马甲文物,并非装备于骑兵,而是沿革春秋以来的老传统,服务于战车。兵书《六韬·犬韬·均兵》中对车兵与骑兵进行了比较:

车者,军之羽翼也,所以陷坚阵,要强敌,遮走北也;骑者,军之伺候也,所以踵败军,绝粮道,击便寇也。故车骑不敌战,则一骑不能当步卒一人。三军之众,成陈而相当,则易战之法,一车当步卒八十人,八十人当一车;一骑当步卒八人,八人当一骑;一车当十骑,十骑当一车。

可以看出,当时骑兵还不能取代战车。战车对于军队战斗力有决定性作用,主要用来攻坚陷阵,截击强敌,切断其退路,即冲击敌军的步兵方阵。正面冲击敌人的作用与后世骑兵很像,但先秦时期骑兵因为马具尚不完善,所以主要作用是窥探敌人,乘敌之隙,用以跟踪追击,断敌粮道,或是袭击散乱流窜之敌。兵书里还指出,如果车骑使用不恰当,一名骑兵在战场上恐怕还不能抵挡一名步兵。但如果排兵布阵配合得当,在平坦地形上作战,一辆战车可以抵挡80名步兵,一名骑兵可以抵挡8名步兵。以步兵作为换算单位,战车和骑兵相差10倍之多。

秦代陶鞍马,出土于秦始皇陵兵马俑坑,现藏陕西历史博物馆。鞍马是骑兵的坐骑,四蹄直立,劲健有力,马背上皆有鞍鞯,中部下凹,鞍面上雕有鞍钉,马肚下有一条肚带将鞍鞯固着于马背,带头相接处有一参扣,参扣于马肚左侧

能够高速奔驰是先秦战车的主要优势,这一特点在骑兵身上也有,但先秦战争里,战车对步兵方阵的冲击作用却是早期骑兵无法做到的。《六韬》提道:“凡以骑陷敌,而不能破阵,敌人佯走,以车骑反击我后,此骑之败地也。”即是说用骑兵贸然冲击敌方步兵阵非常危险。兵马俑里的骑兵俑大多身穿坎肩式轻甲,头戴皮弁,手提弓弩,但与步兵俑不同的是,他们都没有长兵器,这是因为当时没有马镫,骑兵作战方式与后世不同,马匹更多充当着提高机动能力的工具。但可以肯定,马甲在秦汉之际逐渐消失于战场,恰恰和车战被淘汰、骑兵的崛起有关。

马甲为何消失

战国至西汉早期,骑兵作战主要靠骑射,即在疾驰的马背上以弓弩对敌进行攻击。一支骑兵在骑马抵达奇袭地点后,虽然也会出现以马代车,冲破对方军阵的情况,但冲刺过后往往无法直接在马背上进行作战,而是下马加入步兵战斗序列进行步战。

先秦战车复原画,现代,刘永华。这辆战车由四匹马与车体共同组成,而四马身上皆披有马甲。春秋战国时期的战争里,战车担任着正面冲击敌军阵形的作用,故而当时的马甲通常是给战车上的马匹装备

秦赵长平之战时,陷入包围的赵军筑壁坚守,等待友军救援,“壁坚拒不得入,而秦奇兵二万五千人绝赵军后,又一军五千骑绝赵壁间,赵军分而为二,粮道绝”,与兵书《六韬》里说骑兵“绝粮道”作用相印证。楚汉争霸期间:“项王令壮士出挑战。汉有善骑射者楼烦,楚挑战三合,楼烦辄射杀之。项王大怒,乃自被甲持戟挑战。”项羽派遣精兵挑战,被当时汉军中善于骑射的楼烦胡兵以骑射之术射杀,气得项羽亲自披甲上阵。这一战例进一步证明当时骑兵的作用主要是侦察、骚扰、破袭敌方粮道等作用,即使是“击便寇”,所打的也是敌军零星部队,并不会直接用来与敌方步兵主力对抗。

再看出土文物。陕西咸阳杨家湾汉墓4号墓里出土了大量汉兵马俑。仅墓南随葬坑内的步兵俑,就有1800多件、骑兵俑580余件,令西汉早期骑兵的风采得以再现人间。杨家湾汉墓的骑兵俑头上佩戴武弁,这种武弁能有效收拢头发,防止马上奔跑时散乱的头发遮挡视线,也是自战国以来骑兵代表性首服之一。汉俑骑兵的马也与秦陵兵马俑里的骑兵马匹一样,两侧没有马镫,身上也无任何马甲一类的护具。结合骑兵属性很容易理解,首先,骑兵对机动性要求高,这决定了马匹的装备越轻便越好,披挂马甲只会增加马匹负重;其次,骑兵不需要向车兵那样对敌军方阵进行正面冲击作战,所以对战马护具要求就不会如车兵那样高。而秦汉之际恰是车兵衰落、步兵成为主力,骑兵逐渐崛起的重要时期,随着战车退出历史舞台,马甲也随之消失。

西汉骑兵俑,出土于陕西省咸阳市杨家湾汉墓,现藏陕西历史博物馆。目前出土的汉代骑兵俑皆无披挂马甲的情况,主要原因是当时马具尚不成熟,骑兵作为辅助兵种主要用于机动奇袭作战,不负责正面冲击陷阵

但是,汉朝北部有个拥有强悍骑兵的敌人——匈奴。正是因匈奴的威胁,最终逼迫汉军骑兵战术出现重大转型,也为汉末马铠归来埋下伏笔。自西汉建立以来,汉军在汉匈战争中吃尽苦头,如何对付匈奴?汉文帝时期,名臣晁错针对敌人战法进行总结,在给皇帝的上书中说:

今匈奴地形、技艺与中国异:上下山阪,出入溪涧,中国之马弗与也;险道倾仄,且驰且射,中国之骑弗与也;风雨罢劳,饥渴不困,中国之人弗与也;此匈奴之长技也。若夫平原、易地,轻车、突骑,则匈奴之众易挠乱也……下马地斗,剑戟相接,去就相薄,则匈奴之足弗能给也。此中国之长技也。

晁错深刻认识到汉军骑射技术不如匈奴骑兵这一客观事实,提出在平原地区,汉军如果使用战车对匈奴骑兵进行冲击,是具有优势的。这份上书虽然得到汉文帝赞许,但更像是说了一些正确的废话,并没有付诸实践。因为与匈奴作战和先秦诸侯战争不同,不仅地形复杂、气候多变,战法上也与春秋时那种礼战不同,总而言之,能够让战车发挥功效的条件非常有限,派遣大量战车部队远征匈奴不现实。既然车战行不通,汉朝骑兵就不得不开始尝试冲击作战的方法来对付匈奴骑兵。不过,这种新战术最先被用于汉王朝内战中。汉景帝时期,七国之乱爆发,汉军校尉灌孟策马奋勇陷阵,舞动长槊突刺杀敌,但正如前文所说,骑兵陷阵危险系数极高,灌孟身体很快多处负伤,战死沙场。其子灌夫因父亲阵亡悲愤万分,集结数十名家丁披甲持戟“驰入吴军,至吴将麾下,所杀伤数十人”。但随着吴军步兵列阵阻击与之鏖斗,灌夫很快身上也受了好几处创伤,与他一起陷阵的家丁大多阵亡。灌夫自知不能济事,大喝一声拍马退走,撤回营中时已身负重伤,幸得灌何为他及时敷药救治才捡回一条命。

在西汉初期,如灌夫这种持短兵策马入阵杀敌的情况绝无仅有,所以此役也让其名扬天下。不过到汉武帝时期,刘彻决心重兵征伐匈奴,卫青作为汉军指挥官,针对匈奴骑兵强悍的特点,决定推广当时看来非常危险的骑兵冲击作战法。汉军分别在元朔二年(前127)、元狩四年(前119)、征和三年(前90)与匈奴的战争中,都使用了骑兵正面冲击“陷阵”的战术,大破匈奴。尤其在元狩四年(前119)的那次远征中,卫青、霍去病以骑兵冲击法打乱匈奴阵脚,两军混战一起,使其不能发挥骑射优势,取得“捕斩首虏万余级”的辉煌战果,匈奴单于仅以身免。

汉末武备大革新

鉴于武帝时期的汉匈战争屡屡告捷,这种用骑兵进行正面冲击作战的新战术也逐渐推广。东汉时期的画像石里,有不少反映胡汉战争题材的,如山东汶上孙家村汉墓出土的画像石里,就有一幅汉军骑兵持长戟将前方一名戴尖帽的胡人骑兵捅翻的场景;山东省济南市孝堂山郭氏墓石祠发现的胡汉战争题材画像石里也有表现汉骑兵或拉弓射击,或策马冲锋的战争图像。不过东汉画像石上的骑兵有两个共同点,一是没有安装马镫,二是没有披挂马铠。

《胡汉交兵画像石》,东汉,现藏徐州博物馆。画像石里表现了深目高鼻的胡人被一名汉军骑兵用长兵器刺落马下的一幕。东汉画像石里虽然出现汉军策马冲锋的战争图像,但他们的马并未安装马镫,也没有披挂马铠

自秦汉之际骑兵崛起到汉末乱世,几个世纪的发展让战争形态从量变到质变。与此前战争比起来,汉末三国战场上,将帅骑马亲自陷阵的战例大幅度增加。如董卓旧部李傕、郭汜率兵犯长安时,郭汜与吕布展开一场单挑战。双方策马对决,几回合下来,郭汜被吕布的矛刺伤,被后骑救走。这种战况以前很难见到。另一个比较著名的战例是关羽刺颜良之役。建安五年(200),官渡之战的前哨战白马之战爆发,袁军气势汹汹,主帅颜良于麾盖之下调度指挥。这场运动战里,关羽表现出极为神勇的一面,他率少数骑兵策马疾驰,直入敌阵,杀至颜良跟前,“刺良于万众之中,斩其首还,绍诸将莫能当者”。短短数语记载精彩绝伦,万军之中取上将首级者,正史上能做到的将领寥寥无几。此役也是骑兵融合奇袭与冲击作战,突破敌人步兵方阵消灭其统帅的经典战例。

如果说以上两例主要表现的是将领个人武力值,那么公孙瓒与鲜卑骑兵的战斗则能全面地展现在危局之下,将帅亲自率领骑兵以冲击战术破阵突围的打法。公孙瓒担任辽东属国长史期间,某日他率领“数十骑出行塞下”,没想到与数百鲜卑骑兵遭遇,势态敌众我寡,瓒乃退入空亭,对其部署说:“今不奔之,则死尽矣。”说罢自持两刃矛,率领骑兵策马冲击鲜卑骑兵,杀伤数十人,公孙瓒左右亦亡其半,但总算成功脱险。

随着骑兵在战场上成为决定战争胜负的重要力量,除了战法上有重大转变,防护装备革新也随之而来。汉末武备方面至少出现三个巨大变革。其一,近战武器变化。此时先秦的戈已基本不再用于战场,由于骑兵突刺战术的推广,矛、槊类长兵器成为战场主流;其二,远程武器升级。《汉书·地理志》记载,汉军“以弩为尚”,将军有“强弩”“积弩”。记述三国曹魏政权史事的《魏氏春秋》又说,诸葛亮改进连弩,“以铁为矢,矢长八寸,一弩十矢俱发”。孙坚、张郃、凌统、庞统等一干文臣武将,无不命丧于弓弩之下;其三,因弓弩升级促成铠甲升级,汉末三国铠甲不仅甲片密度高,越来越长,还加上保护颈部的盆领。此外,两汉时期甲胄经历了从皮甲到铁铠的变革,至汉末皮甲已基本淘汰,而铁铠对身体覆盖范围更大。

蜀汉“景耀四年”铜弩机,现藏四川博物院。汉末三国时期,大量的强弩投入战场,以至对于铠甲防护力需求大幅提升,不仅出现了很多将领身穿两层铠甲的情况,用于保护战马的马铠也重新出现于战场

汉军升级装备先从人穿的铠甲开始。西汉骑兵甲大多只有身甲,护住战士的胸腹和背部。东汉骑兵甲做了改进,要么甲身下半部分自带裙甲,要么与腿裙甲搭配,使膝盖处也被甲片所保护。腰部之上的胸背甲,有的以小甲片编缀而成,有的则用整块的大甲片。小甲片一般为铁甲,大甲片多为皮甲。前后两片甲在肩部系穿(不像之前自两侧穿系),背甲上缘钉有两根皮带,穿过胸甲身上的带扣后,披挂于肩上。腰部以下,则为或绢或皮制成的短形筒裙,对骑兵腿部起到一定保护作用。

可在这个高烈度战争频发的时代,只求护住人的铠甲,不注重胯下战马的防护,打起仗来是要吃大亏的!马铠之所以能在东汉末年战争中复兴,也实在是有太多惨痛教训,首当其冲的,就是以骑兵闻名的白马将军公孙瓒。

马铠回归的必然性

马匹贵重非常,从地理上看,北方比南方更易获得。公孙瓒的统治区以幽州为核心,常与北方胡人发生冲突,对骑兵的建设比较早。《三国志》载:“瓒好白马,屡乘以破虏,虏呼为‘白马将军’。故选精锐三千,尽乘白马,号‘白马义从’,以实禁卫也。”所以这支“白马义从”作为公孙瓒禁卫,他们的作战方式是以冲击陷阵为主?还是以传统骑兵的骑射为主?《后汉书》提道:“瓒常与善射之士数十人,皆乘白马,以为左右翼,自号‘白马义从’。乌桓更相告语,避白马长史。”明确说这支骑白马部队成员都是善射者,所以底子应该还是按传统的骑射精湛这个标准来组建。但考虑到公孙瓒曾有冲击作战经验,又常年与胡人作战中占尽优势,可以推测“白马义从”作战方式也包括了冲锋陷阵。

初平三年(192),公孙瓒与袁绍爆发冀州争夺战,双方会战于界桥。公孙瓒因地理优势,能获得大量乌桓杂胡善骑射者组建骑兵,但刚占领冀州的袁绍却缺乏骑兵,部队主要以步兵为主。此役,《三国志》对公孙瓒军阵有一段详细精彩的描述:

瓒步兵三万余人为方阵,骑为两翼,左右各五千余匹,白马义从为中坚,亦分作两校,左射右,右射左。

文献详细描述了公孙瓒部队的军阵分布情况,善于骑射的骑兵作为军阵羽翼,在两兵交战前先以弓箭、破袭方式压制袁绍军的两翼。袁绍如何应对?他令名将麴义率领八百兵为先登,自己则亲自率领主力部队列阵其后。麴义部虽然人数不多,但皆为精锐,而且还专门为“白马义从”量身定制了大礼——强弩千张!公孙瓒见麴义兵少,就试图用对付乌桓杂胡的老办法,“放骑欲陵蹈之”。“白马义从”气势汹汹向麴义军疾驰而来,麴义则令士兵伏于下不动,等到敌人骑兵逼近,“乃同时俱起,扬尘大叫,直前冲突,强弩雷发,所中必倒”。骑兵陷阵本就危险系数极高,当麴义下令万箭齐发之时,“白马义从”已没有回头路,成了袁军的活靶子,死伤无数,混战中,公孙瓒麾下大将、冀州刺史严纲被当场阵斩,“步骑奔走,不复还营”,原本占据优势兵力的公孙瓒以战败告终。

界桥之战是历史上以步兵战胜骑兵的经典战例,经此一役,公孙瓒引以为傲的“白马义从”全军覆没,从此实力大为削弱,锐气被挫,北方的军事格局因此改变,奠定了袁绍制霸北方的基础。值得一提的是,此战之前公孙瓒部队“旌旗铠甲,光照天地”,应是装备了大量铠甲,但大概率没有为战马配备马铠,所以面对强弩才会全军崩溃。这也好理解,即使8年后,已彻底歼灭公孙瓒,统领四州之地的袁绍,就算军士铠甲数以万计时,马铠也不过三百具。

至于与袁绍决战的曹操说自己马铠“不能有十具”也非虚言,因为他几年前也吃过血亏。建安二年(197),曹操在宛城遭遇张绣反叛,危在旦夕。他骑着绝影马突围,叛军箭如飞蝗,流矢射中了绝影的面颊和腿,曹操也被射中右臂。千钧一发之际,长子曹昂前来相救,将自己的马让给了父亲。曹操因此幸免于难,曹昂却命丧当场。如果当时绝影全身披挂马铠,至少面颊中箭的概率会小许多吧?

血的教训,会造成历史的必然走向——消失的马铠,一定会在这个时代回归。

如何“打造”三国马铠

其实说马铠在东汉末年“回归”是有一定争议的。首先,虽然先秦时期那种披挂在马身上的甲消失了,但给战马配备的简单护具一直存在,使用最多的是马前胸的皮质“荡胸”。鉴于汉末三国的马铠只见于记载,没有文物或图像资料,所以有人怀疑,文献里的马铠会不会是一直存在的“荡胸”。其次,在稍晚时代出现的甲骑具装俑,虽然外观上与秦陵出土的马甲类似,但它们是否算是一类?

先看第一个问题,如果汉末“马铠”只是挂在马胸前的简单皮护甲,曹操何以“不能有十具”,这不合常理,而且既然称之为“铠”,应是铁制。这就涉及第二个问题,马甲和马铠有区别吗?至少在汉代一些简牍里,二者是存在区别的。以考古发现的尹湾汉简《武库永始四年兵车器集簿》为例,记载了汉成帝年间(前33—前7)东海郡的武器储备情况,计有“甲十四万二千三百二十二、铠六万三千三百二十四”。出现了“甲”和“铠”两种叙述,“甲”由皮革制作,“铠”则为铁制,这也侧面说明西汉末年汉军依旧装备了大量皮甲。但汉人对“甲”与“铠”的区别又不是绝对分明,往往因时、因地、因人而异,随着时间推移,也会出现两者混用情况。汉末孔融说“古圣作犀兕革铠,今有盆领铁铠”,他提到的古代“犀兕铠”其实是皮甲,而当时的“盆领铁铠”则明确是铁甲。

鉴于“铠”与“甲”已有混用情况,所以我们判断汉末三国时期“马铠”的材质,不能单从字面定论,得结合实际情况分析。前文提及汉末战争中,武器、甲胄以及骑兵战法上的变革,合理推测,在强弩盛行的时期,像典韦、凌统等很多三国武将都有身穿两层铠甲防护的明确记载。那么,若当时的“马铠”与先秦时期一样为皮质,根本无法应付弓弩攻势,所以三国时期的战马只有装备铁制铠甲才能发挥防御作用。

据此推断,随着骑兵作用大幅度提高,马护具的结构也日趋完备,汉末三国的“马铠”,应该就是后来流行于十六国至南北朝时期全副武装式的马铠。但需要说明的是,三国时期马铠还属于稀有装备,所以要特别注意史料中出现文学化描写的陷阱。一般而言,装备了马铠的骑兵也称“铁马”“铁骑”或“铠马”,可几乎在马铠重现战场的同时,文献里就出现用这类词汇代指普通无铠骑兵的文学化语言。例如建安四年(199),陷入袁绍包围的公孙瓒写信给其子公孙续求援,要他“且厉五千铁骑于北隰之中,下湿曰隰。起火为应,吾当自内出,奋扬威武,决命于斯”,这里提到的5000骑兵不太可能都装备了马铠,是把普通骑兵也算在内。同样的情况还有建安十六年(211),曹操西征马超时,“列铁骑五千人为十重阵”,应该也是以壮声势的夸张描述。

吕布与赤兔马推测复原画。根据汉末三国时期甲胄特点进行推定绘制,图中吕布头戴鹖冠,身穿戴盆领的铠甲,胸前铠甲之上又加一副小铠,表现当时“人被两铠”的穿法。其坐下赤兔马装备了马铠,主要保护马匹前胸部分

但马铠毕竟已经出现,所以后世对三国骑兵推测复原时,虽不至于呈现一片钢铁洪流之景,但对一些名将、名驹倒不妨合理推定,为他们“装备”精致的马铠。例如吕布坐下的赤兔马,是否有可能装备马铠呢?毕竟“人中吕布,马中赤兔”。“飞将”吕布骁勇善战,赤兔能与吕布并称,分量不言而喻。这样的宝马,难道不值得花重金为其披挂精良马铠吗?