孙超 周冉 2025-06-19

原载于《国家人文历史》2025年6月下,未经授权请勿转载

从长沙出发,乘坐高铁穿越峰峦叠嶂的武陵山区,仅需2小时即抵达湘西土家族苗族自治州境内的吉首东站。转乘汽车沿包茂高速继续向西北行驶,从两山交错处穿云而入,可以看到远山与云雾缠绕,路旁民居三三两两,如一幅幅写意山水。打开窗子,独属于湘西的清冽空气扑鼻而来。武陵山脉腹地常年雾气缭绕、丛林茂密的高山峡谷间,散落着星星点点的自然村落,如同陶渊明笔下的世外桃源。一段弯道密集的山间公路过后,“十八洞村”几个字便出现在眼前。村子里木架黑瓦的苗寨建筑若隐若现,一条条蜿蜒的石板路向四方伸展,将村寨里的家家户户连在一起。从繁华喧闹的大都市,到群山深处的苗家村寨,只需要3个多小时。

湘西州花垣县双龙镇十八洞村,共有人口993人,是由梨子、竹子、飞虫、当戎4个自然寨组成的纯苗族聚居区。寨子与寨子之间隔山相望,徒步穿行需要走好几里山路。传说古夜郎国战败后翻山越岭,在湘西深山老林发现了一个能容纳几万人的大溶洞,洞内有十八岔洞,洞洞相连。他们定居下来,休养生息,繁衍后代,十八洞村因此得名,不过“十八”这个数字更像是个约数。

曾几何时,崇山峻岭、高寒地瘠、交通闭塞让这里具有典型的深度贫困特征。2013年11月3日,习近平总书记到湖南省花垣县十八洞村考察调研,首次提出“精准扶贫”的重要理念,作出“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。很多中国人知道“十八洞村”的名字,就因为这里是“精准扶贫”首倡地。

近年来,乡村旅游业的发展为十八洞村注入强大动能。4个寨子分别打造出以红色教育、乡村振兴、农旅融合以及青少年研学为主题的旅游线路和景点。村里陆续开办了农家乐、村集体餐厅,与旅游配套的苗族银饰手工艺、苗绣、民宿以及猕猴桃、黄桃、蜂蜜、油茶等特色产业也发展起来。2024年11月,联合国旅游组织执行委员会第122次会议上,中国湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县十八洞村成功入选“最佳旅游乡村”。

千年苗寨山乡巨变,写下脱贫攻坚的传奇故事。

精准识贫 扶贫扶志

十八洞村地处武陵山脉腹地,是一个拥有400多年历史的苗族古村落。村内地形以山林、峡谷、溶洞为主,森林覆盖率达78%。由于山高路远,人多地少,生存条件恶劣。千百年来,村民只能靠田、靠山吃饭,其它产业几乎是空白,但在全村14162亩土地中,耕地面积只有817亩,人均耕地仅有0.83亩。“地无三尺平,多是斗笠丘”是多年来村里人共同面临的困境。

2013年,十八洞村人均纯收入仅1668元,为当年全国农民人均纯收入的18.75%。“三沟两岔山旮旯,红薯土豆玉米粑。要想吃顿大米饭,除非生病有娃娃。”这句流传在当地的顺口溜,曾经是其贫困面貌的真实写照。2013年以前,十八洞村全村劳动力中一半以上都外出务工,村里多为留守老人、妇女和儿童,全村整体受教育程度偏低。不少在外地打工的十八洞村人,每当被问及“你是哪个村”时,经常低着头,随便说个隔壁村的名字搪塞过去。

同湘西大山中的很多贫困村一样,十八洞村也一直有国家扶贫政策支持,结果却是“年年扶贫年年贫”。其中原因除自然环境等客观因素制约外,也与过去“大水漫灌”的粗放式扶贫方式有关。2014年1月,花垣县委组建了全国第一支精准扶贫工作队,龙秀林任扶贫工作队队长。在十八洞村的见面会上,村里人用苗语向龙秀林发问:“县里派一个宣传部的副部长来搞扶贫,只带来‘一张嘴’,到底行不行呢?”村民得知工作队进村后不分钱不发物,很是恼火,竟然有人连夜在村部的围墙上写满“工作队、村干部集体贪污扶贫款”的大字报。

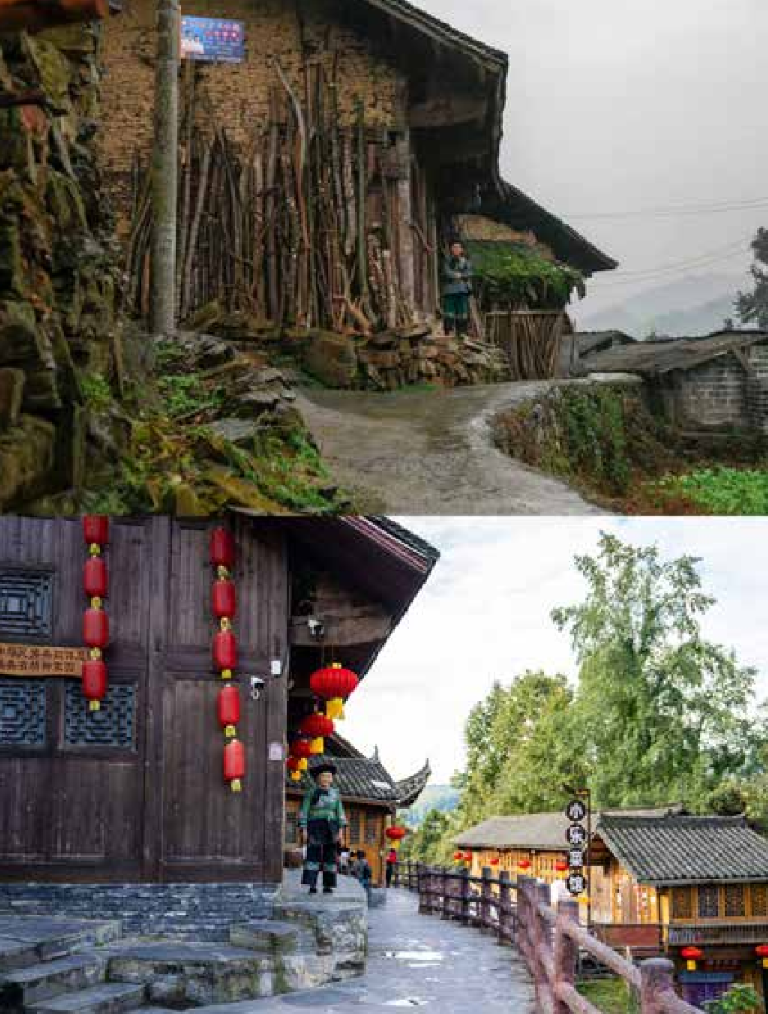

十八洞村过去尚未硬化的村路(上图); 2023 年 10 月 20 日拍摄的十八洞村已经硬化的村路(下图)。4 个自然寨如今都通上了平坦的柏油路,路面由原来的 3 米拓宽为 6 米

这个下马威让工作队意识到,村民们压根不相信自己能致富,多年来养成了“等靠要”习惯。如果不提振贫困群众的精气神,光靠干部唱“独角戏”将是死路一条。要让村民们燃起脱贫的斗志,摆脱“头脑中的贫困”,激发内生动力。为了探索可复制、可推广的精准扶贫模式,工作队开始深入农户,扎实调研,最后决定从修路破题。

2012年之前,十八洞村进村公路仅仅是一条狭窄的砂石简易路,宽度不过3米,地势险要,路面狭窄,村民出行只能靠肩挑背驮,雨天泥泞不堪,晴天尘土飞扬。村民修补房子,沙石材料都靠驴驮运。一般农家养猪都盼猪肥,十八洞村人养猪怕猪肥,因为太肥的猪走不动,把猪运出去卖需要人力搬抬。如今到十八洞村的人难免会好奇,当年的路是什么样的?可惜并没有多少老照片,2013年前年轻人都出去打工了,村里的老人孩子没有手机相机,也没什么外人来村里,没人拍。

花垣县结合当地地形地貌、人文特色以及未来发展需求,以旅游路、资源路、产业路建设为核心,用心绘制出一幅公路建设蓝图。然而要将这幅蓝图变为现实并不容易。山区的施工环境极为复杂,山峦起伏、沟壑纵横,给工程建设带来巨大挑战,而更为棘手的是村民们的思想工作。道路扩宽势必要占用村民的田土,在村民眼中“占了田土就是断了活路”。针对这一情况,党员带头从自己家开始挖,带头做自家亲属的思想工作。十八洞公路养护队员们也挨家挨户上门拜访,耐心向村民解释:“只有路通了,车才能到家门口,咱们的产业才能发展起来,才能摘掉‘贫困帽’,过上好日子。”他们依托精准脱贫基础设施建设配套资金,四处筹措,终于让4个自然寨通上了平坦的柏油路,路面由原来的3米拓宽为6米。

今天花垣县发达的农村公路如同乡村的“毛细血管”伸向大山深处。2021年度花垣县被评为“四好农村路”全国示范县。2022年度,花垣县Y021线(G319至十八洞村公路)被评选为十大“湖南省最美农村路”。

2024 年4月,湖南湘西州花垣县双龙镇十八洞村。很多人知道“十八洞村”的名字,是因为这里是“精准扶贫”首倡地。自 2013 年后十余年,千年苗寨山乡巨变,写下村级脱贫的传奇故事

针对“扶贫扶志”,工作队和村支两委还探索出“思想道德星级化管理”模式,对全村16周岁以上的村民,从“支持公益事业、遵纪守法、家庭美德”等6个方面,让村民互相评议、打分。根据得分结果,每家每户贴上星级牌,最低两颗星,最高五颗星。谁也不希望落后,星级低了,面子上挂不住。

十八洞村由4个自然寨合并,一度有着合并村的通病——村合心不合,劲难往一处使。工作队和村支两委从文化活动入手:过苗年、赶秋、主题画展、篮球比赛……一年之间大小文化活动就办了10多起,每次都特意打破村寨界限,让全村村民参与帮忙。大伙走动多了,心理距离自然近了。

扶贫工作队进村后,还办了一件大事,就是从全村225户村民中,筛选出真正的贫困人口。实现“精准扶贫”,首先需要“精准识别贫困”。十八洞村明确提出“九不评”标准,包含家里有拿工资的不评、在城里买了商品房的不评、在村里修了三层以上楼房的不评……严格实行“户主申请、投票识别、三级会审、公告公示、乡镇审核、县级审批、入户登记”的“七步法”,确保规则公平、程序规范。经过户主申请、投票识别等7道程序,十八洞村精准识别出136户贫困户、542名贫困人口。公示之后,村民们心服口服。

精确识别了贫困户,驻村工作队和村支“两委”逐户分析原因,针对具体情况一户户地帮扶。有养殖意愿但缺乏资金、技术的,村里就采取“合作社+农户”等方法,组织他们外出学习技术,进行市场对接;厨艺好的,可以开农家乐;有多余房子的,可以办民宿;语言表达能力强的,向导游方向培养;老年人可以摆摊卖土特产……

开拓猕猴桃“飞地”产业

拔穷根,靠产业。过去扶贫,扶持起来的特色养殖一度红火,工作组一撤,又开始“重复昨天的故事”。十八洞村摸索出“五跟”方式:资金跟着穷人走,穷人跟着能人(合作社)走,能人(合作社)跟着产业走,产业跟着市场走——整合资金,利益共享,让市场主体带着贫困户闯市场。

驻村工作队干部发现,十八洞村的山上,常常可见野生猕猴桃,能不能发展成猕猴桃产业?经过实地调查,湘西生态环境适宜猕猴桃生长,也有附近种植户种植了很多年,产品附加值也高。由此判定,猕猴桃产业是合适的精准扶贫产业之一。然而十八洞村人均耕地只有0.83亩,有的村民家有两亩地还分散在不同山头,根本无法实现规模化种植。要想在种植业方面实现增收,首先要解决耕地面积问题,对此,工作队和村“两委”进行了“飞地经济”、农旅结合等方面的创新性探索。他们在20千米外的花垣镇紫霞村流转土地1000亩,采取“公司+农户+基地”模式,与当地农业龙头企业苗汉子公司合作开展猕猴桃种植和经营。农户入股是指政府发的扶贫款不直接发给贫困户,而是自愿集中起来参股,贫困户每年分红获得收益。也就是说,村民以产业帮扶资金和自筹资金入股,作为股东可以分享猕猴桃种植销售后的利润。

这种经营模式起初并没有得到村民的理解,“离村里这么远,种的果子被人摘了咋办?三年才能产果见到收益,时间太长了,遇到病虫害赔了咋办?国家发给我们的扶贫款,为什么不发,是不是让你们贪污了?”他们也不愿接受土地集中流转。村干部就挨家挨户上门解释做工作,组织大家到成熟产区四川成都蒲江县等地调研猕猴桃产业的发展情况,相关人员和贫困农民还参加了第八届国际猕猴桃学术研讨会,以增强信心、学习技术。土地有了,技术上有中国科学院武汉植物园的帮扶指导,又遇到资金缺口1000万。他们一家家拜会银行,闭门羹吃了不少,最终还是以土地经营权抵押,解了燃眉之急。

2017 年 9 月 14 日,村民龙太金在村里的猕猴桃示范基地。2017 年,十八洞村猕猴桃初次挂果,2019 年进入盛产期,仅猕猴桃分红一项,贫困人口人均就增收 1600 元

2017年,十八洞村猕猴桃初次挂果,2019年进入盛产期。仅猕猴桃分红一项,贫困人口人均每年可增收1600元。十八洞猕猴桃凭借湘西的自然地理优势、国家级湿地公园的生态优势、中国科学院猕猴桃领域顶级专家团队支撑的技术优势、采用国际先进的采后处理技术优势、国家出入境检验检疫局检测认定并通过国家有机食品认证的品质优势,铸就了“天生好果”的十八洞猕猴桃品牌。

传统养殖为乡村旅游让路

十八洞村养殖产业发展,以湘西黄牛、生猪、山羊、蜜蜂、稻田养鱼为主。村民中有黄牛、山羊、生猪养殖户,采取散户和大户相结合、大户带小户等方式。2017年,随着花垣县启动畜禽养殖禁养区养殖场关闭退养工作,以及十八洞村乡村旅游规划的落地。养殖业也进行了调整优化,生猪养殖等对乡村旅游发展有一定负面影响的产业逐渐退出本村,转移到周边村,而蜜蜂养殖等特色产业则进一步扩大发展规模。

十八洞村以山地为主,有莲台山和高名山两座山地林场,全村森林覆盖率78%。在全村整体发展规划中,这两大片区均被规划为生态休闲区和农旅产业区,为养蜂产业的发展提供了很大发展空间,也提高了山地、林地资源的利用效率。高品质的生态资源又保障了蜂蜜的品质,增强了蜂蜜产业附加值,是典型的绿色产业。

养蜂大户龙先兰是十八洞村众多致富故事中的一个典型案例。早在精准扶贫工作队进驻十八洞村的第4天,省里领导前来调研,正向扶贫队队长了解情况时,龙先兰突然喷着酒气闯进会场,嚷道:“省长,扶贫队来了,可我还没饭吃,没老婆!”

龙先兰原先在外地打工,匆匆回村就是想着可以分到很多扶贫款,没想到待了些日子,一分钱也没到手。大家来到龙先兰家里,发现屋顶瓦片是破的,不仅漏雨还砸出10多个小坑,屋内地面上都长满青苔。碗筷、衣服、鞋子、袜子堆放在一起。省里领导看完后说:“小伙子,你身强力壮,长得这么精神,为什么没有饭吃、没有老婆?我给你找到原因了。因为你懒。”走之前还嘱咐扶贫队队长龙秀林:像这样的重点人物,要重点关注。

此后,扶贫队5名队员和5户生活最困难、工作难度最大的村民一一结成对子。龙先兰成为队长龙秀林的帮扶对象。龙先兰是孤儿,吃百家饭长大,很早就辍学,家里已经没有什么亲人,谁都管不了他。在扶贫队安排下,他和其他村民到当地一家农校学习养殖、种植技术。学习完他想创业,但没有本钱。龙秀林出钱帮他在县城租了一处农贸市场的门面卖鱼,但生意做了1个月,就坚持不下去了,便又到长沙等地打工。直到有一天,他接到龙秀林的电话,让他回来学习养蜂。十八洞村群山环绕,蜜源多,质量好,但村民不会养蜂。龙秀林牵线,让龙先兰跟着外地的养蜂大户学习,又协调贷款2万元。靠养蜜蜂,龙先兰实现了自食其力。在龙秀林的撮合下,他喜获良缘。结婚那天,县里领导、扶贫工作队、全村人都来道喜祝贺。如今,龙先兰养蜂事业颇有起色,还有了一个可爱的女儿,取名龙思恩。在十八洞村,还有更多光棍汉脱贫致富后“脱单”。“有女莫嫁十八洞,一年四季吃野菜。山高沟深路难走,嫁去后悔一辈子”的顺口溜已经成为过去式。

2019 年 9 月 11 日,村民龙先兰在十八洞村一处蜜源点展示蜂巢。在十八洞村精准脱贫工作队的帮助下,龙先兰学习养蜂技术,因地制宜发展养蜂产业,成为养蜂大户

苗绣走向世界

猕猴桃等作为产业扶贫项目,收效时间相对较长。对于脱贫心切的贫困户来说,还是远水解不了近渴。花垣县苗绣历史悠久,工艺精湛,被列入“第一批国家级非物质文化遗产名录”。十八洞村里留守妇女多,姐妹们个个心灵手巧,针线功夫非常精细。2014年3月从村支书岗位卸任的石顺莲认准发展苗绣是一项非常有前景的特色产业。

石顺莲回忆,从前十八洞村家家壮年男子都选择进城打工,村子里剩下的基本都是留守妇女、儿童和老人。即便每天在田里、猪圈、灶台前忙得不可开交,一年到头也挣不到几个钱。“苗绣可以说是妇女当家的基本功,全家老少的衣服都是我们家庭妇女一针针绣出来的。但长期以来都只是家用,从没想过可以拿去卖钱。我有次去凤凰古城走亲戚,看到很多人穿着苗绣衣服在沱江边拍照,才知道苗绣很受游客喜爱,随便一件就能卖到100多块钱。”

发展苗绣不需要土地,也不需要投入大量人力。石顺莲和几个绣娘商量,决定组建苗绣合作社,并将自家的3间瓦房改造成工坊。2014年5月,在州县有关部门的大力帮助下,“十八洞村苗绣特产农民专业合作社”注册成立,这是十八洞村第一个由妇女们发起创办的专业合作社,实行“公司+合作社+农户”的经营管理模式。

十八洞村非物质文化遗产苗绣传承人正在赶制苗服。如今,在十八洞村有专门售卖苗绣的店铺,从首饰挂件、服装箱包到团扇屏风,琳琅满目

合作社刚成立时,很多人心里也有疑虑,不知道绣出来的东西能不能卖出去,能不能挣到钱。石顺莲深知,大家从小跟着阿婆、阿妈做针线,手上功夫都很精细扎实,在质量上绝对有保障。但这还不够,为适应市场需要,图案、花样、配线、配色,再到各种小配件的加工都需要进一步培训。石顺莲向省民委、省妇联寻求帮助,请他们派驻专业苗绣老师到村子里办培训班。让绣娘们背着娃、绣着花,既能养活自己也能养活家庭,成了她最大的心愿。

合作社接到的第一笔订单,是在书签、屏风、钱包上绣花,每朵15元,紧接着有了第二笔、第三笔。合作社先后与花垣县五新苗绣、金田苗绣、湘西指尖生花等公司达成合作意向。由对方公司提供原材料和绣样,合作社农户负责织绣加工,公司根据每件绣品的质量负责收购,支付合作社农户加工费。第一年,合作社订单总额就超过10万元,绣娘人均年收入5000多元。看到绣娘们赚到钱,很多常年在外打工的村民感到苗绣前景不错,纷纷返乡加入合作社。

2018年,石顺莲得知中车株洲电力机车有限公司每年都会将十字绣高铁火车头作为外事礼品,便想办法向对方推荐工艺繁复的苗绣。对村里的绣娘来说,花草树木、虫鱼鸟兽等不在话下,绣火车头却是平生头一遭。双方经过多番沟通,最终的图案是在火车头周边装饰了具有民族特色的龙凤、孔雀等,此后双方又合作推出“绣高铁”系列近百款产品。

如今在十八洞村,已有专门售卖苗绣的店铺,从首饰挂件、服装箱包到团扇屏风,琳琅满目。合作社先后有10余名绣娘走进大学校园,通过“课堂教学+参观学习+访谈交流”的方式学习苗绣技艺。绣娘们开始尝试让传统刺绣花纹和民族符号更富设计感。仅2023年,村里的苗绣企业就实现销售额1200余万元。更多在外打工的“妈妈们”回到家乡投入苗绣产业,娃娃们可以在妈妈身边快乐长大,而她们的苗绣作品作为礼品,出口到德国、奥地利、马来西亚等国。

在家门口上岗就业

夯街峡谷潺潺流动的山泉水也成为十八洞村致富的一条路子。2017年6月,湖南十八洞山泉水有限公司成立。由企业“一条龙”全程开发销售十八洞牌矿泉水,十八洞村集体以资源和品牌入股,占股15%,享受每年保底分红50万元。劳务用工优先安排十八洞村民,同时每销售一瓶水,提取1分钱作为村扶贫基金。当年10月8日,水厂建成投产,每小时可生产1万瓶山泉水,旺季时可雇用130多位务工人员。中车株机公司签下连续5年每年3万件的山泉水采购合同,并携手十八洞山泉水打造“十八洞蓝书包”基金,每卖出一瓶山泉水将自动捐赠5分钱,用于十八洞村贫困学子的贫困助学。山泉水既带领群众脱贫,也发展壮大了村级集体经济。2017年以来,已有10多个村民在水厂上班,在享受村集体分红之余又有了一份工作收入。

村民们感触最深、获益最多的,还是乡村旅游。十八洞村地处喀斯特地貌发育区,作为典型的苗寨古村,村内90%以上建筑为传统苗家建筑,百年以上的古建筑约占10%。苗族文化是武陵山区(湘西)土家族苗族文化生态保护区的重要组成部分。本着修旧如旧的原则,十八洞村不搞大拆大建,不搞“高大上”项目,着重实施交通、安全饮水、电网改造、危房改造等基础设施与公共服务“微建设”工程,既改善人居环境,又留住乡愁,为乡村旅游产业打下基础。

十八洞村村民在家门口摆放自制的土特产湘西香肠和腊肉供游客选购

十八洞村毗邻包茂高速、209、319国道,邻近矮寨奇观景区。张吉怀高铁全长246千米,连接张家界市、吉首市、怀化市,不仅方便湘西地区的群众出行,更助力旅游发展、山货出山、就近就业,为湘西偏远地区乡村振兴进程提速。随着湘西边城机场通航,“高速成网、高铁跨境、航空高飞”的立体交通格局成为现实。十八洞村去往高铁吉首东站只需1个小时,而去往边城机场半小时就可到达。

每年4至5月、7至8月是村里的旅游旺季。景区增加了保洁清扫频次,采用节水、循环用水等方式减少污水排放量。沥青公路、青石板路代替泥巴路,5G网络覆盖全村;高绿化面积,具有超强透水性能的生态停车场、生态步道减少了环境污染。

作为习近平总书记来十八洞村进的第一户人家,石拔三家是村里有名的“网红打卡地”。老人每天早上起来,先去山上砍柴,等回家吃过早饭,游客就陆续来了。大家喜欢进来坐坐、聊聊天、合个影,她都有求必应。进门招招手、合影握握手、告别挥挥手,成了石拔三的日常生活,这对于70多岁的老人来说,也是不小的工作量。有游客掏钱酬谢她,但老人都一一婉拒。村里的旅游公司每个月给她发1000多元生活补助,算是一种补偿。18岁嫁到十八洞村梨子寨的石拔三,以前家里生活主要靠种玉米、水稻等,吃饭都成问题。如今,她每月有生活补助,也有分红,还有售卖腊肉和其他产品(山泉水文创雪糕)的收入。客厅从泥巴地变成了水泥地,房子也焕然一新。原本身形枯瘦、只会说苗语的石拔三,现在精神矍铄,也学会一些简单的汉语对话,每天用热情的微笑迎送每一位访客。

游客到十八洞旅游,到底能体验什么?苗族的苗年、赶秋节、农历春节等独具特色的传统节日尤其值得一提。苗年期间,村民们分工合作,与游客齐聚一堂,祈福、杀年猪、打糍粑、磨豆腐……欢欢喜喜过苗年。而在十八洞村“赶秋”现场,十里八乡、四村五寨的苗家儿女放下手中的活、卸下肩上的担,穿着华丽鲜艳的苗族服装,邀友结伴,从四面八方涌向秋场。苗族鼓舞、巴代祭祀、司刀绺巾舞、苗歌、接龙舞、都乐舞、八人秋、上刀梯、苗族武术、舞龙舞狮等多项苗族传统文化节目轮番上演,吸引了来自全世界的游客。2016年,湘西州苗族赶秋随中国二十四节气入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。与此同时,赶秋现场也是农产品非遗展销的舞台,苗族服饰、银饰、蜡染、苗医药、特色农产品和非遗产品琳琅满目。

十八洞村村民石拔三家过去的外景(上图); 2023 年 10 月 20 日拍摄的石拔三家外景(下图)。十八洞村不搞大拆大建,着重实施交通、安全饮水、电网改造、危房改造等基础设施与公共服务“微建设”工程,既改善人居环境,又留住乡愁,为乡村旅游产业打下基础

2025年的五一假期,天南海北的游客来到十八洞村,感受这里浓郁的苗寨风情。村民们身着苗族服饰,唱起苗歌、打起苗鼓,还有村民托着茶盘,挨个送上自酿土酒,高亢悠扬的歌声,在大山中回响。游客来到这里,不仅能体验苗寨生活,更能品尝苗寨美食。黄金茶、酸汤鱼、腊肉、酸肉、糍粑、猕猴桃、桃花虫、米豆腐、竹筒粉……在十八洞村,一整桌菜品都可以做到自给自足,别有一番风味。

围绕红色资源发展特色旅游,十八洞村还打造新时代红色地标,通过布置精准扶贫展览、红色旅游线路、开设红色党课等方式讲好脱贫故事,成为“全国爱国主义教育示范基地”,入选“建党百年红色旅游百条精品线路”。2018年,十八洞村接待游客30余万人次,实现旅游收入300余万元。2019年起,每年接待游客40余万。导游、农家乐、民宿、特色产品售卖等旅游业带来的岗位,让村民们实现家门口就业。

村里还设有十八洞主题邮局,业务范围包含代收代缴、电商销售、包裹寄递、文创集邮、创业培训等,为当地群众提供多项邮政和便民服务。游客在这里买了腊肉、手工艺品,可以直接从邮局发快递寄回家,为行程减少负担。夜幕降临,设在村部楼的十八洞村直播带货开始了,长凳上坐满村民,身旁是他们带来的各种农副产品,包括腊肉、土鸡蛋、蔬果……

2019 年 1 月,十八洞村村民摆起长龙宴欢庆苗年,引来四方游客

如今的十八洞村,猕猴桃、苗绣、山泉水、乡村旅游、劳务经济五大产业融合发展、相互促进。十八洞村民的人均年收入从2013年的1668元增加到2023年的25456元。2023年,“精准扶贫”理念提出十周年之际,“十八洞”减贫与发展论坛在湘西举行。来自刚果(金)、乌干达、老挝等近30个国家的驻华使节、智库专家,还有国际组织代表、政府官员等中外嘉宾在此交流“共享减贫经验 建设和美乡村”。贫困是当今世界面临的重大难题,消除贫困是人类的共同使命。藏在大山褶皱里的十八洞村,向世界提出中国减贫方案、分享中国减贫经验、贡献中国减贫智慧。

(参考资料:蒋永穆《全面建成小康社会的中国经验》;《十八洞农村公路养护队:修路扶贫促发展,护路敬业筑基石》;李文慧等《石顺莲:十指春风“绣”出好日子》;颜珂《十八洞村扶贫记》;国务院扶贫办组织编写《“一镇三村”脱贫攻坚案例研究》等)