杨迅 王静 2025-06-19

原载于《国家人文历史》2025年6月下,未经授权请勿转载

对现代人来讲,走入博物馆、探访历史古迹已不再满足于走马观花式地拍照打卡。

在湖南博物院参观完马王堆汉墓出土的精美文物后,不少游客还选择穿上汉服体验汉代主题的趣味活动,打开手机“步入”交互性极强的数字展厅,在数字世界中了解更多的西汉历史;到了湖南永州,游客们游览过浯溪碑林中精彩的摩崖石刻遗迹后,纷纷前往数字博物馆佩戴起VR设备,“穿越”到1300多年前与元结、颜真卿进行一场跨时空的对话,解锁碑文背后的文化密码;来到橘子洲头走入《恰同学少年》沉浸式青春剧场,灯光、投影及数字媒体技术等科技手段让观众沉浸其中不知不觉成为“戏中人”,与百年前的湖湘青年一同经历那段热血澎湃的岁月……

在科技助力下,文物、古迹、史籍与影像资料不再是束之高阁的文明载体,也成为引领今人深度探寻历史与文化的时间坐标。尤其在湖南这片拥有悠久历史文化与厚重革命底蕴的土地上,现代科技不仅是拉近人与历史遗迹时空距离的纽带,也激活了中华传统文化中的优秀基因并赋予其新生。在这些背后,离不开根植于湖南本土的产业优势,而在这些丰富多彩的文化与科技相融合的案例中,总能看到“马栏山”的身影。

中国V谷

“我是马栏山、马栏坡、马栏镇、马栏村的马小姐……”热衷于观看湖南卫视综艺节目的观众,想必对马栏山不会陌生,这三个字因为热门综艺《快乐大本营》的走红,而一度成为不少观众心目中湖南卫视的“代名词”。

从地图上看,隶属于湖南省长沙市开福区的马栏山,指的是以万家丽北路与三一大道交会处为中心向周围辐射的大片区域。从空中俯瞰,浏阳河流经长沙县后自东向西转了九道湾与贯穿长沙市区的湘江交汇,马栏山就在这第八道湾上。相传三国时期关羽战长沙时曾在此地屯兵养马,故而得名。不过,今日的马栏山没有山也不养马。在不少老长沙人的记忆里,30多年前,这里是位于城郊的一处综合农场,只有鱼塘、菜地、山坡和农家。1994年,正在蓬勃发展的湖南广电中心选址在这里建台。8年时间建起由湖南广电大厦、世界之窗、海底世界、湖南国际会展中心等部分组成的“金鹰影视文化城”,练就出国内首屈一指的影视媒体“广电湘军”。各种电视、视频、音频生产制作企业与工作室也渐渐汇聚到马栏山,使这里成为全国音视频制作行业的大本营之一。

马栏山视频文创产业园于 2017 年正式挂牌成立,后被评为全国首家“国家级广播电视产业园”,自成立以来园区内已有中广天择、中南传媒、爱奇艺、创梦天地等头部传媒内容以及音视频制作公司入驻,堪称一座音视频制作之城

2016年,湖南省提出推动文化与互联网、互联网与实体经济深度融合,打造“北有中关村、南有马栏山”的发展战略,决定发挥长沙的文娱产业优势,以马栏山为中心大力发展文化创意产业与网络信息产业。邻近广电中心的鸭子铺曾是长沙最大的“城中村”,当时正在进行拆迁整改。对于这块约有4200亩新土地的未来规划,长沙市政府决定“不做地产做文产”。2017年12月20日,马栏山视频文创产业园(以下简称“马栏山产业园”)正式挂牌成立。2018年,经国家广播电视总局批复设立中国(长沙)马栏山视频文创产业园,成为全国首家“国家级广播电视产业园”,2019年又获评为“国家文化和科技融合示范基地”。

马栏山产业园整体园区占地面积约15.72平方千米,位置偏东北是以湖南广电中心为核心的建成区,浏阳河畔的鸭子铺新建区则有中南传媒、中广天择等头部企业内容团队以及各类影视、音频、动漫制作公司与工作室,包括字节跳动、爱奇艺、快手、创梦天地等头部企业纷纷入驻。除了这两块核心区域外,园区还覆盖月湖、山鹰潭、长沙学院一带,承担生态文旅、产业辐射、生活配套、人才培育等功能。对于不少在此工作的年轻人来讲,产业园更像是一座音视频制作之城,是不少王牌综艺节目、影视作品的“原产地”。

例如广受年轻人好评的“警务纪实观察类真人秀”《守护解放西》,正是由中广天择传媒与B站(哔哩哔哩)联合出品。“解放西”即指长沙市的解放西路,是市区最繁华的地段,片区内有多家大型购物中心、近2500家商铺、30家酒吧俱乐部以及上千家宾馆酒店,可谓人流量大而警情多。主创团队选择从具体警务细节着眼,在解放西路坡子街派出所里安装了几十个固定机位,外加无人机、执法记录仪、手持小型摄像机等,24小时跟随派出所的警察拍摄,视角真实接地气,展现了一线工作的人民警察威严敬业又不失人情味的一面。从2019年上线至今已有五季,在B站共有超过15亿的播放量,成为互联网上90后、00后观众追看的“正能量爆款”,堪称现象级作品。正是得益于马栏山园区在音视频领域具有内容品类齐全、应用场景多元、综艺节目生产全国领先的优势,节目从前期策划、拍摄到后期剪辑制作的全部流程,几乎都可以在园区内完成。

不仅如此,园区投资建设的视频云平台、视频超算中心、共享制作中心等公共技术平台,也帮助入驻企业降低生产成本,提高内容生产效率。园区内不仅有19个影棚(演播厅)打造的数字影棚集群,还有马栏山音视频实验室、马栏山数字媒体实验室等21个研发创新平台,推动人工智能、虚拟现实、数字人等前沿技术的研发和应用。

“在马栏山就连搬家公司都是专业的。”马栏山视频文创园产业发展局负责人邵将笑着介绍,“马栏山园区的建设不应该是各种企业在空间上的聚集,它更应该是一种能力的协同体系。主要由两个部分构成,一是内容生态的共创,一是技术体系的共生。也就是说,当一个创意产生时,是否有大量专业的人在一个相对统一的技术平台上分工协作去完成一项大体量的工作。”马栏山产业园正是基于这样的生态发展起来的,内容制作从前期拍摄产生数据、到数据上传云端,再到云上存储、转码,云与端协同剪辑、云上审核,几乎都可以在园区公共技术平台上完成。

今天,在马栏山视频文创产业园入口处可以看到“中国V谷”的标识。主管团队告诉记者,V是“视频”(Video)的V,也是打造“流量大V”的V,更是通过文化与科技融合,聚焦数字视频内容生产,制作出更多优质内容“胜利”(Victory)的V。而发生在马栏山的大量科技赋能文化案例、展现出先进的科技手段,不仅是“讲好中国故事”的助力,不断迭代的技术也让文物、历史影像焕发新生。

摩崖石刻的数字“新生”

“风沙掩,笔墨锋尖;豪迈言,模糊难辨;磐石坚,怎抵住沧桑岁月。千年有约,数字化星空耀眼,让诗文再现万丈光焰……超越时空的局限,每个字永远铭刻心间……”在湖南卫视2025年春节联欢晚会上,《千年摩崖》节目用歌舞情景剧的形式再现了湖南浯溪最有名的摩崖石刻《大唐中兴颂》从写就到流传的历史变迁。

摩崖石刻是指人类雕凿、刻画、题写在天然石壁上的文字、造像与纹饰等内容的石质遗存,内容或纪事表功,或咏景抒情,具有相当的史料价值与人文内涵,是中国极具代表性的文化景观。中国摩崖石刻开凿时间早、持续时间长且分布广泛。据第三次全国文物普查统计,国内目前发现有6905处摩崖石刻,湖南则是中国摩崖石刻类国保单位最多的省份,且大部分集中在永州。其中,尤以浯溪摩崖石刻最为有名,国家文物局公布的《第一批古代名碑名刻文物名录》中,湖南有57方,其中浯溪就有23方,是千百年来文人墨客争相造访的名胜,有“南国摩崖第一家”之美誉。

浯溪摩崖石刻景区最有名的石刻《大唐中兴颂》局部,这石刻是由元结所写、颜真卿所书,史料价值、书法价值兼具,是传世唐刻瑰宝

浯溪本是一条无人问津的小溪,位于永州祁阳西南郊,它的名气还要归功于唐代文学家、古文运动的先驱之一元结。永泰二年(766),元结出任道州刺史,乘船前往衡阳时途经此处,无意间发现了这条山间流淌的清澈小溪及其汇入湘江处怪石嶙峋的山峰。一生爱好探索奇山奇水的元结对这里的景致喜爱非凡,便将小溪命名为“浯溪”,溪边怪石则名之为“峿台”。为此,元结特地在《浯溪铭》与《峿台铭》中记下了此番机缘,并于大历二年(767)勒石凿刻于崖壁之上。一年后元结重游故地,又写下《庼铭》,刻于石壁之上,可见对这里的喜爱。不过元结在浯溪留下最耀眼的石刻名篇,还要数由他所写、由其挚友也是唐代大书法家颜真卿所书的《大唐中兴颂》。大历六年(771),元结为母守丧而居于浯溪,恰逢颜真卿在距离此地不远的江西抚州做刺史,便邀友人同游浯溪。《大唐中兴颂》用300余字简述朝廷如何平定安史之乱的始末。作为这场动乱的亲历者,元结的文章写得气势磅礴,颜真卿的书法更是字字沉稳苍劲,诸多感慨都汇集在这篇壮美雄浑的石刻之中。正如元结文末所写:“湘江东西,中直浯溪,石崖天齐。可磨可镌,刊此颂焉,何千万年。”

浯溪也因元结与颜真卿而扬名四海,正所谓“春风吹船著浯溪,扶藜上读《中兴碑》。平生半世看墨本,摩挲石刻鬓成丝”(《书摩崖碑后》)。北宋书法家、文学大家黄庭坚就曾专门乘船到浯溪寻访古迹并在此留下书刻,在距离《大唐中兴颂》不远处的一块山石上仍可寻见其诗文。此外,宋明时人还承接《大唐中兴颂》的体例,在浯溪另刻《大宋中兴颂》《大明中兴颂》。明代书家米芾、董其昌等人也都曾到浯溪“打卡”古迹。

今天的浯溪摩崖石刻,可谓满山皆字,无石不诗。崖壁上篆隶楷行草书体皆备,自唐宋至元明清,历代书法题刻的汇集写就了一部石头上的书法史,史料与文学美学价值兼具。不过,正如前文歌中所写,时间是石质文物最大的敌人。再坚硬的石质也难抵风侵雨蚀的危害,字迹漫漶几乎是所有摩崖石刻文物面临的现状。第三次全国文物普查统计摩崖石刻保存现状时就发现,在6905处摩崖石刻中,保存状况为“好”的摩崖石刻仅328处,“较好”的2849处,“一般”的2429处,“较差”的1048处,“差”的251处。《浯溪铭》所在的石壁石质粗砺,受侵蚀就较为严重,现在部分文字已难以辨识。而一些临江较近、地势低洼处的石碑,如《大唐中兴颂》左侧石崖下方的《大宋中兴颂》石刻,经历800多年湘江涨水冲刷,大部分文字已随表层岩块剥蚀而湮灭,如今只能在拓片上一窥全貌了。

早在2019年,浯溪摩崖石刻文物抢救性保护工程就已全面完成,《大唐中兴颂》等名碑得到防水、防裂、防风化等科技保护。对石刻实体的维护是文物保护工作的基础,而要让文物“活起来”被更多人看见、了解,数字技术是发展方向,近年来已在全国各地文物保护工作中付诸实践。2023年,湖南省实施文物保护利用“六大工程”,具体包括文物考古和保护、湖湘文化保护传承、革命文物保护传承、让文物活起来、文物数字化、文物人才队伍建设等。2023年,在湖南省委宣传部的指导下,湖南知了青年文化有限公司(以下简称“知了青年”)联合浯溪碑林风景管理处、马栏山文化数字化创新中心共同参与的“浯溪碑林数字展示与传播项目”正式启动。

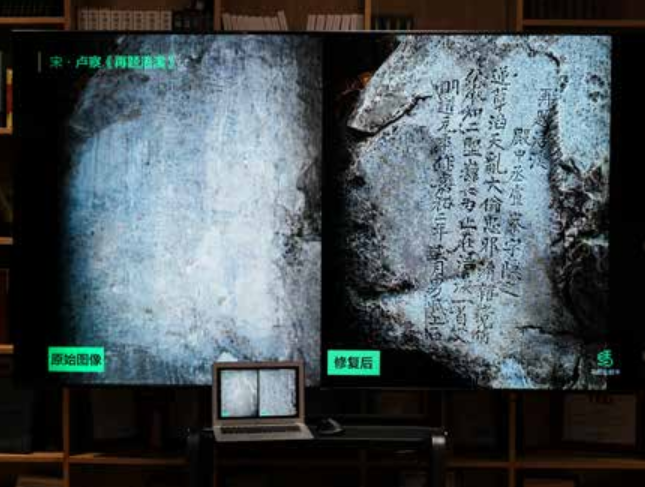

知了青年团队对浯溪宋代石刻数字修复前后的对比。团队对石刻从 8 个方位进行光照矩阵数字采集,根据刻痕在不同光照条件下产生不同阴影的原理计算石碑表面刻痕深度,力求清晰准确地还原石刻原貌

对很多纪录片爱好者来讲,知了青年已是老熟人。这家创立于2015年的新生代文化媒体公司,一直致力于用探索式的视角记录传统文化、人文地理与生活方式。团队在2016年开始推出《了不起的匠人》系列,以15分钟的纪录短片为特色,在全国甚至世界范围内挖掘传统手工艺制作匠人,呈现包括团扇、皮影、漆器、汉服、翻糖、榫卯、活字族谱等器物之美,展现传统的、非物质文化遗产技艺的人文魅力。《了不起的村落》系列则聚焦国内散落在各地的特色村落,运用大量航拍镜头,用非传统的角度呈现不同村落的地貌特色及人文环境。2020年,团队还与爱奇艺、敦煌研究院合作制作拍摄纪实人文探索类综艺节目《登场了!敦煌》,通过匠心、飞天、运动、音乐、风俗、潮流、英雄、美食、色彩、文书等十个维度,以轻松带有趣味性、互动性高的方式,让明星嘉宾带领观众寻访敦煌专家、学者,共同探寻莫高窟壁画背后的故事,寻觅古敦煌遗迹,逐步了解敦煌的前世今生。大量人文历史题材节目的制作,不仅为团队拓展了人文类内容制作的视角,也积累了丰富的技术经验。

“当我们具备足够的技术能力,团队也在考虑是否能够将技术应用到更广阔的场景中,浯溪摩崖石刻就是很好的契机。”知了青年负责人,也是马栏山文化数字化创新中心主任刘群介绍。知了青年作为一个长期深耕内容创意与传播的媒体团队,选择科技赋能文化遗产的发展方向也是基于他们对文化产业未来的判断。而AI算法、数据管理、虚拟现实等最前沿的数字技术都汇聚在马栏山,更让这里成为团队实践“文化+科技”的理想实验场。

浯溪摩崖石刻数字博物馆位于湖南祁阳,是基于此次数字采集的成果,以 AI 大模型、环幕数字剧场以及全息投影等技术将露天的摩崖石刻“搬”入馆内,同时增添大量互动展陈,向游客全方位展现浯溪碑林的历史与文化一块碑的7层24级信息

摩崖石刻的数字化保护与应用从大致流程上讲是从拍摄、数据整理再到录入数据库,但实际过程远非看上去这么简单。

石刻数据的采集最基本的要求就是看得清。但实际情形往往受限于光线条件、石刻本身保存条件的影响。知了青年团队在深入实地考察后发现,雨天时,石碑上的刻字会更为清晰,继而决定利用不同光照条件采集石刻信息,再根据刻痕会产生不同阴影的原理去计算石碑表面的刻痕深度。采集用到了平行测光摄影、多光谱摄影、摄影测量技术,结合高精度激光三角测量3D扫描。“每块石碑我们都要从8个方位进行光照矩阵数据采集,拍摄上百张高清照片。”刘群介绍,大量的图片数据拿到手后,还要用计算机对数据进行运算处理,利用色彩逆时复原、轮询算法、全细节立体成像技术、光线追踪渲染等多种成熟技术组合对石碑石刻进行数字修复,不仅可以实现痕迹辨识度0.01毫米的高精度数字成像,而且还能对整块石碑制作全细节立体成像。石刻的数字图形基于物理采集,修复时又不会破坏文物本身,当看到逐渐“消失”的文字被一笔笔“找回”,科技带来的便利不言而喻。

浯溪石刻数字采集,每块石碑就包含了 7 层24 级信息,正摄图、灰度图、法线图、数字增强图等等,每一层不仅是数字修复的过程展现,保存下来的信息也有助于学者进一步研究

与古籍文献数字采集修复常常面临的问题相似,如何确保经过数字修复后碑文的准确性十分重要。为此,团队特地走访湖南图书馆、永州潇湘意摩崖石刻拓片博物馆等机构查阅文献,请教业内专家和民间藏家,参考馆藏和民间收藏的石刻物理拓片,以此为依据最大限度还原石碑刻字的笔画,继而积累起一张张高清数字拓片和三维模型。数字修复涉及的勘误细节常常小到一笔一画。负责人刘群以浯溪摩崖石刻区第199—91号石壁上有黄庭坚《书元次山欸乃曲二首并跋》刻文为例介绍,结尾处有“子厚《渔父词》有‘欸乃一声山水绿’之句,误书‘款乃’,少年多承误,妄用之,可笑”一句,现实中其石刻字迹已模糊不清,尤其看不清其中文字究竟是“款乃”还是“欸欠”,一度成为让团队头疼不已的问题。最终团队从修复成果中看到同一块碑中多次出现‘乃’字,与数字采集到的笔画字形并不相似,经过拓片比对初步判定原文大概率为“误书欸欠”。仅仅一笔之差也要尽量找依据、查清楚,这样的细节在数字修复工作中比比皆是。

如何让这些宝贵的文献数据流通应用起来,是团队在进行数字化采集与修复时一直在思考的问题。知了青年发挥此前做内容创意时积攒的经验,从文化解读、文献研究、知识图谱等多个角度出发,系统梳理了每块石碑背后的时代背景、名人故事、关系网络等等。用团队负责人张准的话讲,经过这样一番梳理后才算是对石刻进行了最“全面”的数据采集,一块石碑就包含了7层24级信息。最基础的数据层包含石碑的三维模型、拓片数字化档案、碑刻高清正摄图、4K视频等;进一步在科学影像层则是采集数据后的结果,数字修复层则有修复增强图、法线图、灰度图,可以多层面了解修复信息;团队还从高清数字拓片中提取单字入库,形成数字线图;文化释读层则包含撰写碑文的作者以及书家信息,这些人物的故事经历及其生活的朝代背景;从文献研究层面则保留了古籍版本对比、缺字认读、文献勘误等信息。正是基于这些丰富的数据信息,团队还制作了碑刻及其作者相关的关系网络以及可视化数据图,可以更直观、更便捷地找到碑与碑以及人物之间的关联。

对知了青年的团队来讲,这一次摩崖石刻的数字化采集与修复不仅仅只针对浯溪碑林这一个项目,整个过程积累的经验与形成的模式,如摩崖石刻数据库的模型、标准规范、面向大众一层的可供检索、展示,甚至数字衍生开发的数字服务平台等,都可以在全国范围内推广应用。负责人张准自豪地讲:“浯溪只是一个案例,未来我们还将做全永州的摩崖石刻数字化采集与修复,甚至全国的。”

截至目前,浯溪碑林已有505方石碑数字修复完成。坐拥这笔数字“财富”,祁阳还与知了青年合作,在浯溪碑林景区打造了全球首个摩崖石刻数字博物馆,用此次数据采集的成果以AI大模型、环幕数字剧场、全息投影等技术,将露天的摩崖石刻“搬”入馆内。整个展陈分“何千万年”“石崖天齐”“可磨可镌”三个展区,大量的互动展陈为游客了解浯溪碑林增添了许多趣味性。例如浯溪八景AI入画体验,可以化身数字诗人穿越入画,也可以“飞入”视频云游浯溪。第三展区还设有摩崖历程时间轴,并搭建石刻数据库,可以看到全国摩崖石刻的大致分布。同时,展厅内还展示了数字拓片修复技术,通过“石碑修复大师”,游客可以通过在屏幕上拖动手指,看到碑刻数字修复前后的面貌对比。程序还提供碑文灰度图、数字线图等模式,通过点击便能阅读碑刻原文、译文、作者简介、背景故事等信息。在摩崖文化体验区,游客还能通过书写、镌刻、捶拓等方式进一步感悟摩崖石刻的魅力。

浯溪碑林数字化可以看作是我国石碑石刻数字应用的典型案例。正如团队负责人刘群介绍,是用“一张图、一个标准体系、一个核心资源库”的建设思路,力求建立一个集数据存储、管理、分析和展示于一体的文物动态数据资源库。这也是文物资源大数据库探索的发展方向之一。古老的碑刻在科技辅助下再焕新生,千年前古人的“朋友圈”也会融入今人的“朋友圈”,开启新的跨时空对话。

AI为红色电影增彩

古老的石刻记载了千年文脉的传承,而红色经典电影根植于我党我军可歌可泣的革命史、奋斗史与英雄史,不仅承载着几代人的历史记忆,也与党的发展历程、与人民的命运紧密相连,是光影艺术书写的时代华章,更是传承红色基因的宝贵资料。2020年,湖南省委宣传部、长沙市委宣传部组织马栏山视频文创产业园启动了红色经典影像修复工程。马栏山视频文创园从技术平台、人才培养等层面发力,通过搭建红色文化生产线、红色文化数字基因库等,用新技术、新模式传承红色文化、革命精神。对《雷锋》 《毛泽东在1925》 《刘少奇的四十四天》 《国歌》 《秋收起义》 《风云儿女》等一大批红色影片进行4K修复,并从园区走向全国上映播放,扩大了红色文化和革命精神的影响力,成为马栏山实践科技赋能红色文化的经典案例。

在高清数字格式电影成为流行的当下,今人恐怕很难想象胶片电影修复的专业性及其复杂程度。红色经典电影大多以胶片方式存储,由于年代久远、保存条件有限等原因,胶片容易出现发霉、变形、掉色、划伤等问题,保护修复工作迫在眉睫。一部老电影,能够从修复间走进大银幕,经历的困难远超想象。老电影的修复主要分三个阶段:物理修复、数字修复以及艺术修复。物理修复是对电影胶片进行清洁、修补,是最基本的环节。数字修复则需要先将胶片扫描进电脑做数字转化,在此基础上再针对电影画面里的划痕、画面模糊、颜色失真、拖影不流畅、磁带素材掉粉断裂等问题进行具体修复。

湖南云上栏山数据服务有限公司电影修复技术总监龙新滨从事老电影修复已有几十年。他说,尽管当下档案馆、资料馆等地存储的各类影像资料十分可观,但囿于缺少完善的修复工具且修复技术设备所需投入大,导致影片修复的成本高且周期长,呈现的修复效果也往往参差不齐。针对这些问题,依托于已有十分成熟的音视频制作技术以及大量的专业人才团队,马栏山研究出一套AI智能修复与人工精编修复配合的影视频修复方法。尤其在AI修复环节,通过对算法模型的训练以及根据需求不断开发自研模型,马栏山团队已经基本可以通过AI实现对老电影的数字影像进行去划痕、色彩修补、去压缩失真等处理。例如去压缩噪声算法,如果使用过当的话可能会导致胶片失去原有的颗粒感,团队也通过相应的模型创新设计及海量的训练素材确保其最终效果呈现。而针对老电影帧率低,播放时会产生拖影、卡顿等令人眩晕的不良体验,团队自研的智“插帧”可以理解为在卡顿的视频画面内“补画”多个缺少的连续动态画面,以使影片播放起来变得流畅自然,技术难度较高。而马栏山团队的自研算法对于两帧之间具有大运动和严重遮挡的挑战性场景,也能有效而准确地插出中间帧。

由八一电影制片厂拍摄、1965 年上映的电影《雷锋》是马栏山启动红色影片修复工程以来完成的首部修复电影。团队在修复过程中查阅了大量历史资料与文物信息,力求影片色彩还原真实准确

科技修复大大提高了胶片电影修复的效率和效果。而红色经典电影的数字修复不只是为了让影像更易于保存、画面更加清晰,电影内容的准确性、合理性也十分重要。尤其是将黑白电影上色为彩色电影,需要的不仅仅是技术细节。“如何确定一部影片每个画面里所有内容的色彩是否合适,其实也需要十分细节的考量。”龙新滨介绍道。例如色彩的细节会根据影片拍摄内容所处的季节、纬度甚至场景,场景中人的肤色也要根据种族、年龄、职业及其情感状态而作考量。还有一些时候,该采用什么色彩本身就是一项考据工作。

由八一电影制片厂拍摄、1965年上映的电影《雷锋》,是马栏山启动红色影片修复工程以来完成的首部修复电影。据龙新滨回忆,修复电影时,涉及雷锋头戴军帽上的帽徽底色究竟是红色还是蓝色这个问题,修复师查阅了大量历史资料,才发现1963年、1965年军服有改革,最终确定了以蓝色为底色。就连影片中出现的茶缸上标语文字究竟是什么颜色这个问题,修复师们也尽量找到同时期的文物进行比对,以确保准确性。考证之外,修复团队也对一些场景做了合理的二创。例如影片中开关门厚重的声响,车轮摩擦地面打滑的声音,在当时拍摄条件下收录的并不是很理想,在此基础上,修复师们在左右声道增添了新的细节音,为原片增添了不少生动的细节。此外,对影片整体画面的调色,团队也有一定的创作逻辑。例如近期团队对经典影片《开国大典》进行4K修复时,在百万雄师过大江中采用明亮的暖色调与国民党军队退败场景中采用淡蓝色笼罩下的压抑氛围形成鲜明对比,展现出不俗的效果。

由马栏山音视频实验室研发的双 Vivid 4K机顶盒,虽仅有 U 盘大小,可“即插即用”,能让家中电视迅速实现 4K 级别画质以及双 Vivid 音频效果

让破损、模糊的老电影恢复原貌,为黑白片上色让其焕发光彩,通过新技术弥补原片缺憾……在科技的帮助下,电影修复师用一双魔术手,让那些红色银幕经典不仅旧貌换新颜,更让大众感受到经典的“温度”。

为更好地传承红色基因、讲好红色故事,马栏山园区还启动了“红色文化数字呈现工程”,由“红色文化生产线”“红色文化基因库”和“红色文化云上展馆”三部分构成,计划打造中国最大的4K红色经典影像修复、存储、传播、改造和传承教育基地。

永不落幕的音视频装备展

科技赋能使各类音视频文化产品的生产能力不断提升,对技术不断地探索与研发更能让文化创意工作者的奇思妙想得以实现。2024年,由湖南省政府、长沙市政府及相关省直部门联合共建的马栏山音视频实验室正式投入运营。作为为长沙乃至全省音视频产业高质量发展提供强有力的科技支撑,实验室聚焦音视频生态发展、产品创新、关键技术,探索音视频产业基础和前沿技术,孵化创新场景和应用,致力于构建音视频“采、编、播、传、显”科技创新链。走入马栏山文化和科技融合展厅,各类音视频装备的展示,让参观者深切感受到不仅是科技在赋能文化产业创新,文化产业的需求也在催生先进技术的快速发展。

例如近年来微短剧市场爆发性增长,马栏山创新推出“网络剧片智慧服务平台”,通过 AI 审核、区块链存证等技术,将备案周期从3个月压缩至3周内,成为全国微短剧审核效率最高的地方之一,吸引了一批微短剧企业入驻。而中国微短剧在海外发展也十分迅速,相应地,助力这些短剧“出海”,翻译就至关重要。翻译速度影响出品周期,译文和配音质量则更直接地影响剧集的质量。在人工翻译速度、质量有限的情况下,AI翻译与配音成为刚需。实验室近期研发的AI译制技术正是集成了包括声音分离、语音模仿、声音克隆等先进算法模块。一段包含五六个出场人物,台词、音色复杂交错的5分钟短剧,通过这项技术的应用,几十秒就生成文本准确、声音自然连贯的英文版视频。如此高效优质的输出一面世,便展现了其不俗的技术效果。

此外,近年来实验室基于国内自主研发的超高清视频产业标准的菁彩视听技术(HDR Vivid与Audio Vivid),研发的音频2D转3D、视频SDR转HDR工具,通过智能化算法实现超高清画质提升,大幅降低传统影视内容向超高清转化的成本与周期。此外,在超高清视频算法支持下,一部原本需要渲染20个小时的4K视频,仅需一顿饭的工夫就能完成。硬件方面,实验室也研发了一批先进的国产装备,如双Vivid 4K机顶盒仅有U盘大小,能“即插即用”,让家里的电视画面可以迅速实现4K级别画质和双Vivid的音响效果。还有前不久在中国家电及消费电子博览会上展出的自主研发的AI双目4K直播相机,不仅可以实现更清晰、更流畅的画质,凭借智能算法优化、提升画面细节质感,能用手势控制镜头推近、拉远,还能实现绿幕抠图,一个人就能在室内室外各种场景中搭起高质感的直播间……

对于马栏山来讲,不仅要做新技术、新产品,还要立新标准,一改过去从解编码技术到视听呈现技术,音视频领域标准由国外主导的状况。而文化产业需求与科技硬件平台互相吸引,也让越来越多的文化科技企业落户湖南,催生出更多文化科技融合产品。

马栏山实验室基于国内自主研发的超高清视频产业标准的菁彩视听技术(HDR Vivid 与 Audio Vivid)。菁彩 HDR 技术已应用于 《长津湖》 《独行月球》 《满江红》 等影视作品。菁彩声也应用于各类大型晚会直播。这些技术都是科技赋能文化的保障与经典案例

据统计,马栏山视频文创产业园现已汇聚200多家规模以上文化企业、6万余名音视频产业人才,湖南相关企业生产的数字内容生产工具软件产品已遍布200多个国家和地区,累计用户超15亿。在马栏山,既涵养有文化创作的土壤,又汇集了前沿科技力量,未来将加快发展“自主标准+国产设备+优质内容”模式的音视频产业,打造“永不落幕”的音视频装备展。而这些案例恰是马栏山视频文创产业园致力于文化与科技融合的缩影。

文化和科技融合是推动人类文明进步的重要力量。从“铅与火”推动图书、报刊等迅猛发展,到“光与电”催生广播、电视等繁荣发展,历史上每一次文化和科技的大融合都带来人类社会的大发展大跃升。今天,马栏山视频文创园里仍然保留了3棵有310多年历史的古樟树。作为“有生命的文物”,它们见证着历史,也见证着马栏山“文化+科技”发展的未来。