李崇寒 2025-06-19

原载于《国家人文历史》2025年6月下,未经授权请勿转载

长沙橘子洲头的青年毛泽东艺术雕像。1925 年,怀抱救国理想的青年毛泽东冒着被捕风险来到湘江边上、橘子洲头,思考着中华民族的命运与前途,胸怀激荡、浮想联翩,写下《沁园春·长沙》,“问苍茫大地,谁主沉浮?”让橘子洲蜚声中外

1925年7月1日,长沙突然发布禁屠令,凡市面上有人出售鱼肉鸡鸭,一律罚办。这可苦了一部分餐饮商户,据长沙《大公报》,因为禁屠,“城厢内外酒席馆,如徐长兴、玉楼东、曲园等,现俱已暂行歇业,颇受损失”。蛋商却因此获利,“各蛋行无不利市数倍,现在鸡蛋,已经缺货,鸭蛋每枚涨至50文”。在衡阳,原拟禁屠三日,因为效果不明显,又延长一周,“且令各铺户,在门首设立四海龙王神位,朝夕香火不绝”。

可无论禁屠祷雨还是拜龙王,雨,迟迟不来。面对长达两个月的大旱,湖南上自省长,下及妇孺,建醮烧香,各类祈雨活动纷纷上演。省长赵恒惕不仅赴开福寺、玉泉山等处上香叩拜,还下令对着天空放大炮,天却越来越晴。广大农民因田禾枯槁、收成欠薄苦不堪言,韶山一带地主乘机囤积居奇,高抬谷价。当地土豪、团防局长成胥生甚至将谷子运往湘潭等地牟取暴利。在家乡养病的毛泽东听闻这一消息后,发动韶山共产党员的力量,让他们率领数百名农民带着锄头、扁担、箩筐等,连夜奔赴银田寺阻止谷米起运。成胥生见人多势众,只好将谷子平价卖给农民,其他地主见此形势也就不再敢闭粜。

日后谈及此事,毛泽东不无骄傲地告诉埃德加·斯诺:“我将本省伟大的农民运动的核心力量组织起来了……在随后掀起的政治活动的巨浪中,湖南农民变得骁勇善战……在几个月的时间里,我们组织了20多个农会,这激起了地主的仇恨,他们要逮捕我。”(埃德加·斯诺《红星照耀中国》)

下令逮捕毛泽东的不是别人,正是用“古法”祈雨的赵恒惕。1925年8月8日,长沙总算在立秋这天下了场暴雨。20天后,一封写着“立即逮捕毛泽东,就地正法”的密电出现在湘潭县长的办公桌上。赵恒惕电令湘潭县团防局快速行动,县议员郭麓宾看见密电后立即写信派人告知毛泽东。毛泽民的妻子王淑兰回忆:“那天下午,泽东同志在谭家冲开会,县里郭麓宾派人送信到家里……送来信后,家里就派人去谭家冲喊了他。他接到信,又用开水泡点饭吃,轿子是我给他请的。泽东同志先给他们讲好,抬的谁?抬的郎中。送轿子的人,只一天一夜就回来了。”等团防局派人来抓毛泽东时,他早已秘密潜入长沙,在赵恒惕眼皮下活动。

此时的长沙,暑热方消风渐凉,毛泽东冒着被捕风险来到湘江边上、橘子洲头,独立寒秋间,“看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流”,一幕幕往事浮上心头,“携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。”词性大发的他“问苍茫大地,谁主沉浮”,用《沁园春·长沙》写活了潇湘山水。遥想当年,橘子洲和岳麓山连成一片,一到秋天,岳麓山红枫层林尽染,红橘满挂枝头。此情此景,对于在长沙学习和从事革命活动多年的毛泽东而言,再熟悉不过。那山上的红叶、江中的舟楫,长空中振翅的雄鹰、翱翔水底的游鱼,充满生机,都在为争取各自的自由而竞争。湘山潇水尚且如此,何况人呢?在“万类霜天竞自由”的季节,能无动于衷,能不去争取自由解放吗?“曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?”历史将会证明,正是这位“到中流击水”的湖南青年,担负起了改造旧中国的使命。

山川奇气曾钟此

一方水土养一方人。在毛泽东一生创作的78首诗词中(据吴正裕主编《毛泽东诗词全编鉴赏》),涉及湖南的就占近1/5。《沁园春·长沙》不是他第一次将长沙写入词中,1923年底,毛泽东奉中央通知,由长沙到上海,再转广州,准备参加1924年1月召开的国民党第一次全国代表大会。离开长沙时,家中小儿刚满月,一想到要与爱妻分别:

挥手从兹去。更那堪凄然相向,苦情重诉。眼角眉梢都似恨,热泪欲零还住。知误会前番书语。过眼滔滔云共雾,算人间知己吾和汝。人有病,天知否?……(《贺新郎·别友》)

当时他与杨开慧住在长沙小吴门外的清水塘22号,此处是中共湘区委员会机关秘密办公地。在其住处的客堂后壁上挂着一面大镜子,方便察看大门外动静。毛泽东从家前往火车站的路上,《贺新郎·别友》中写:“今朝霜重东门路,照横塘半天残月,凄清如许”,连城东的小吴门、清水塘都被着上了凄凉色调:“汽笛一声肠已断,从此天涯孤旅。”离别的恋人啊,纵使万般不舍,“凭割断愁丝恨缕”,也请将离愁别恨尽数割舍!“要似昆仑崩绝壁,又恰像台风扫寰宇。重比翼,和云翥。”重逢时,我们再并肩战斗,做一对叱咤风云、振翅双飞的比翼鸟!

长沙岳麓山秋色,一到秋天,岳麓山红枫层林尽染,红橘满挂枝头。此情此景,对于曾在长沙学习和从事革命活动多年的毛泽东而言,再熟悉不过,诚所谓“万山红遍,层林尽染”

作为一首离别感怀之作,《贺新郎·别友》完全跳出“凄凄惨惨戚戚”的传统窠臼,起笔于别情,收笔于革命,将缠绵的儿女柔情和昂扬的革命激情结合起来。这种“刚柔相济”的笔法,既是对传统离别诗词的突破,也是毛泽东革命浪漫主义风格的典型体现。就像他笔下的湘江秋景,是如此生机勃勃、壮阔明丽,全无“自古逢秋悲寂寥”的基调。他以“旧瓶装新酒”,用传统诗词的形式描绘出全新的天地,给古典诗词注入新生命。正如毛泽东1946年站在陕北黄土高原上对美国记者路易斯·斯特朗所言:“谁说我们这儿没有创造性的诗人?”他抬起手指向自己,“这儿就有一个!”

毛泽东不止一次在外国记者面前展露其作为诗人的一面。在与斯诺谈话中,李白的“半壁见海日”、岑参的“千树万树梨花开”被他信手拈来。他与美国记者史沫特莱交流时,有时会低吟自己写的诗,据后者回忆,“有一首是怀念他第一夫人的悼亡诗”(即《贺新郎·别友》),史沫特莱评价“他的诗具有古代大师作品的质量,但是流注其中的是清晰可辨的对于社会祸福和个人悲欢的深思。”可谓切中肯綮。

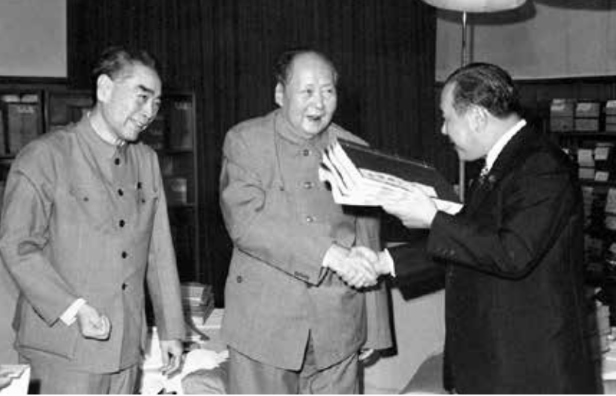

1972 年 9 月 27 日,毛泽东在周恩来陪同下会见日本内阁总理大臣田中角荣时,赠送后者一套《楚辞集注》。毛泽东自称是屈原“这位天才诗人的后代”,读过各种版本的《楚辞》。屈原对故土的深恋和浪漫主义深深影响着他的诗词创作

毛泽东自称是屈原“这位天才诗人的后代”。1949年12月,毛泽东在赴苏联列车上和陪同的苏联翻译费德林谈起《诗经》和屈原,他说:“屈原生活过的地方我相当熟悉,也是我的家乡嘛……我们就生活在他流放过的那片土地上……我们对他的感情特别深切,我们都是他生命长存的见证人。”(陈晋《毛泽东阅读史》)早在湖南省立第四师范学校就读时,他的听课笔记《讲堂录》共47页纸,前面11页抄录的就是屈原的《离骚》和《九歌》,还在《离骚》正文上面写有各节内容提要。他读过各种版本的《楚辞》,常常看得聚精会神,物我两忘。1958年1月,他在南宁召开会议,一天夜里,国民党飞机向南宁飞来,全城立即灯火管制,保卫人员劝毛泽东进入防空洞,他根本不理,令人拿来蜡烛,神态安详地夜读《楚辞》,仿佛什么都没发生似的。就在前几日,他还在一封信中写道:“我今晚又读了一遍《离骚》,有所领会,心中喜悦。”

畅游在屈原的诗世界里,毛泽东“领会”到了什么?瑰丽飞扬的想象、夸张藻饰的辞采。楚文化的热烈奔放,屈原对故土的深恋和浪漫主义深深影响着他的诗词创作。在他看来,“骚体是有民主色彩的,属于浪漫主义流派,对腐败的统治者投以批判的匕首。”(毛泽东《关于枚乘〈七发〉》)他曾写过一首《七绝·屈原》:“屈子当年赋楚骚,手中握有杀人刀。艾萧太盛椒兰少,一跃冲向万里涛。”盛赞屈原的人品和诗品,就像一把“杀人刀”,毫不留情地解剖了世世代代的奸佞小人,比喻另类又不违和,令人耳目一新。

丰富的想象力,是诗人创造力的表现。郭沫若曾分析屈原想象力产生的原因:他“是产生在巫峡邻近的人,他的气魄的宏伟、端直而又娓婉,他的文辞的雄浑、奇特而又清丽,恐怕也是受了些山水的影响”。毛泽东降生于南岳72峰之一的韶峰山麓,又在长沙度过青年时期,时常与同学畅游湘江、攀登岳麓山。那个时候的他便爱读奇书、观奇景,特立独行,被湖南第一师范学院师生称为“奇才”“怪杰”。他在《七古·送纵宇一郎东行》中说:“年少峥嵘屈贾才,山川奇气曾钟此。”正是在这方水土上,出现了像屈原、贾谊那样出类拔萃、彪炳千古的英才,他自己又何尝不受益于这“山川奇气”?

故园三十二年前

当然,如果没有大量涉猎古典诗词作品并受过一定训练,想要成为一名创造性的诗人还是很难的。毛泽东研读《楚辞》,喜看曹操、李白、李贺、李商隐的诗作,熟读《尚书》《左传》《汉书》《昭明文选》等,国学基础扎实。他既读各种总集、合集、选集、专集,也读各种诗话、词话、音韵、词韵,对诗词集本中有关作者生平、创作经验、引用的典故或编者对诗词的评价等,都表露出极大关注和阅读兴趣,对历史典故、神话传说、民歌民谣、诗词名句如数家珍,并将其化为己用。

毛泽东乐意在诗词创作时用新词、讲新话,也遵循古典诗词格律。他曾说,要搞就搞得像样,不论平仄,不讲叶韵,还算什么格律诗词?掌握了格律,就觉得有自由了。但他也深知,诗难,不易写,经历者如鱼饮水,冷暖自知,不足为外人道也。有时为一个字、一句话,他反复推敲好几年。

1959年6月底,毛泽东回到阔别多年的故乡——韶山。上一次离开还是1927年,他在韶山考察了6天,感受到农民运动的蓬勃发展,发出“农民运动好得很”的感慨。临走前,他对乡亲说:“要彻底消灭封建地主劣绅,打倒军阀,赶走帝国主义,还得三四十年。革命不成功,我毛润之也不回韶山来了。”(中共中央文献研究室编《毛泽东年谱》)

他说到做到。谁承想:

别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

毛泽东在韶山参拜完父母墓地、访亲问友后,几乎通宵未眠。据当时服务人员讲,他一会儿在卧室踱步,一会儿躺下沉思,一会儿凭窗凝视。思绪万千的他挥笔写下《无题(归故里)》(后改为《七律·到韶山》),以对故乡深深思念起笔——“别梦依稀哭逝川”,在这首诗1963年正式发表前,首句以“哭逝川”更强调对故乡的无限深情。据说后来毛泽东向梅白征求对此诗的意见,梅提出应将“哭”改为“咒”。毛对此大为赞赏,称梅白为“半字师”。联系颈联“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”,一个“咒”字不仅感慨时光飞逝,更抒发作者对反动当局长期剥削、压迫故乡人民的憎恨。好在在中国共产党领导下,农民们拿起反抗的武器,与以蒋介石为首的国民党反动派进行长期斗争,无数共产党人、仁人志士和劳动群众用他们的生命为中国赢得“日月换新天”。

湖南湘潭韶山毛泽东故居。1959 年 6 月,毛泽东回到阔别多年的故乡韶山,在参拜完父母墓地、访亲问友后思绪万千,挥笔写下《七律·到韶山》,以“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”精辟概括和高度赞扬韶山、湖南乃至全国各族人民前赴后继、英勇奋斗的革命精神

据统计,仅韶山地区人民在漫长的革命斗争中,就有144位烈士,其中包括毛泽东的6位亲人:杨开慧、毛泽民、毛泽覃、毛泽建、毛岸英、毛楚雄与韶山第一届党支部的5位党员:毛福轩、庞叔侃、李耿侯、毛新枚、钟志申。32年间,韶山发生翻天覆地的变化,毛泽东再回乡时,“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”。一个“喜”字,与首联“咒”相呼应,末句原是“始使人民百万年”,又改为“人物峥嵘胜昔年”,最后才改定为“遍地英雄下夕烟”。为此,他先后请教臧克家、郭沫若等人,其对律诗之精雕细琢,于此可见一斑。

《蝶恋花·答李淑一》手迹,该词作于 1957 年 5 月 11 日,寄托了作者对夫人杨开慧和亲密战友柳直荀的无限深情。虽然上下阕不同韵,毛泽东在“作者自注”中也说 :“上下两韵,不可改,只得仍之”

有时他也不拘泥于格律,创作时出现“破韵”的情况,竟被胡适“隔空”批评。在1959年3月11日的日记中,胡适抄下《蝶恋花·答李淑一》:

我失骄杨君失柳,杨柳轻飏,直上重霄九。问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒。

寂寞嫦娥舒广袖,万里长空,且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。

之后胡适写道:“我请赵元任看此词韵的舞、虎、雨,如何能与‘有’韵字相押。他也说,湖南韵也无此通韵法。”

按胡适说法,《蝶恋花》词牌要求上下阕同调,五句四仄韵,共八个韵脚,且要求在同一韵部。上阕的“柳”“九”“有”“酒”属上声二十五有韵,下阕的“袖”属去声二十六宥韵。上声二十五“有”与去声二十六“宥”通用,同属词韵第十二部,这是符合词律要求的。然而下阕的“舞”“虎”“雨”这三个韵脚字均为上声七麌韵,属词韵第四部,做不到一韵到底。

关于这一点,毛泽东在“作者自注”中也说:“上下两韵,不可改,只得仍之。”看来是为了表达需要刻意“出错”,从他创作这首词时手稿上有多处改动也可窥之一二。该词写于1957年,为毛泽东答李淑一之作。李淑一丈夫柳直荀是湖南长沙人,1924年加入中国共产党,是毛泽东、杨开慧早年战友,由杨开慧介绍与李淑一结为夫妇,1932年在湖北洪湖革命根据地的“肃反”中被害,年仅34岁。“我失骄杨君失柳”中的“杨”“柳”即指杨开慧和柳直荀,一个“骄”字,透露出对亡妻的无限怜爱。这虽是一首悼亡词,却哀而不伤,在象征烈士忠魂的杨柳飞天上后,诗人让“吴刚捧出桂花酒”“寂寞嫦娥舒广袖”,连神话人物都向革命烈士表达崇高敬意。就在他们一边畅饮桂花酒,一边欣赏精彩舞蹈时,人间传来“伏虎”的好消息,当初夺去烈士们宝贵生命的反动势力已经垮台,他们怎能不喜泪滂沱?

毛泽东晚年对身边人说:“人对自己的童年、自己的故乡、过去的朋侣,感情总是很深的,很难忘记的,到老年就更容易回忆,怀念这些。”(中共中央文献研究室编《毛泽东年谱(1949—1976)》)他写《七律·到韶山》的时候,就深切地想起32年前的许多往事,《蝶恋花·答李淑一》又勾起他对在长沙结交战友的思念,其中好多都已壮烈牺牲,难怪词中所凝聚的情思更加浓郁厚重。

卅年仍到赫曦台

事实上,毛泽东还在湘乡县立东山高等小学堂读书时就渴望去长沙,在十几岁的他眼中,那个地方很繁华,人很多,有无数所学堂,还有抚台衙门。当他好不容易获得去那读书的机会,心情非常激动。在长沙,他有生以来第一次读报纸,第一次剪辫子……他青年时代的社会活动和作为中国共产党成员的活动,都是在长沙这块沃土上展开的,那里有他的许多故交旧友,能唤起他对风华正茂岁月的美好回忆。

1955年6月中旬,毛泽东回到长沙,见湘江水涨,乘兴跳入水中,时而侧泳,时而仰泳,神态安闲,畅游在水里1个小时才上岸。据时任湖南省教育厅副厅长、毛泽东青年时代的同窗好友周世钊回忆,由于“毛主席已经三十多年不到岳麓山了。这天趁着横渡湘江之后,决定去看看留着他年轻时期活动痕迹的爱晚亭、白鹤泉、云麓宫、望湘亭等地方”。

车子只能开到白鹤泉,白鹤泉以上,山势陡峭,道路曲折,只得步行。毛泽东兴致很高,穿着皮鞋,走在前面,直向岳麓山最高峰云麓宫走去。到了终点,他还不肯坐下来休息,巡视完云麓宫壁间悬挂的诗词对联后,又走到宫外的望湘亭,凭栏眺望橘洲湘水。正当他沉浸于过去时,回过头发现以前挂在云麓宫壁间的一副对联不见了,那是他青年时代特别欣赏的联语:“西南云气来衡岳,日夜江声下洞庭。”身旁人告诉他被战火毁掉后,还没来得及重新镶嵌在上面。本来他还打算在望湘亭吃完午餐后再去爱晚亭,不料碰上一阵小雨,便作罢。

毛泽东与周世钊一路谈笑风生,在故人陪伴下故地重游,免不了一番感慨。当年在第一师范学习游泳时出过几次危险,险些“出了洋”的往事也被他和盘托出,逗得身边人大笑。看到毛泽东的矫健身姿和老当益壮的精神状态,周世钊诗兴大发,当晚回家提笔写下“滚滚江声走白沙,飘飘旗影卷红霞。直登云麓三千丈,来看长沙百万家”。后来他将这首《七律·从毛主席登岳麓山至云麓宫》及其他几首近作寄给毛泽东,10月初就收到和诗《七律·和周世钊同志》:

春江浩荡暂徘徊,又踏层峰望眼开。

风起绿洲吹浪去,雨从青野上山来。

尊前谈笑人依旧,域外鸡虫事可哀。

莫叹韶华容易逝,卅年仍到赫曦台。

首颔联写景,从徘徊“春江”到“踏层峰”,登岳麓,观湘江,诗人一行徜徉在春风春雨中,见无垠碧野,风翻绿浪,一幅湘江烟雨图浮现眼前。身处这等环境中,毛泽东触景生情,想起青年时代好友萧子升,分道扬镳后流落南美,其事可哀。“南巡已见升平乐”的他,三十年后在友人陪伴下重上岳麓山,重登山顶赫曦台,比起1925年的“独立寒秋间”,不啻天壤之别。已经指挥和率领广大工农群众推翻压在头上的三座大山,建立新中国的他怎会叹韶华易逝,三十年过去了,不仍然登上了赫曦台看湘江秋景?这是何等的乐观与自信!

爱晚亭秋色,位于长沙岳麓山风景名胜区。青年毛泽东时常和蔡和森、罗学瓒、张昆弟等同学在爱晚亭露宿,当夜幕降临,游人散尽时,他们聚到爱晚亭高谈阔论,各抒己见,激烈地讨论到夜深人静时才结束

长岛人歌动地诗

故乡的山水总是让人沉醉,尤其是那些念兹在兹、又无法踏足的更让人心生向往。有一次,毛泽东和早年好友乐天宇聊天,说他很喜欢九嶷山的斑竹,自己是湖南人却没到过九嶷山。乐天宇随即念起清代何绍基的一首诗:“生在月岩濂水间,老来才入九疑山。消磨筋力知余已,踏遍人间五岳还。”毛泽东听后表示以后一定要去九嶷山看看。此后,毛泽东再见到乐天宇,总称他为“九嶷山人”。

1961年2月至9月,毛泽东为做社会调查工作曾四回湖南。其时,乐天宇带着一个科研小组回九嶷山区考察,后与周世钊以及在湖南做社会调查的李达遇见了。三人都是毛泽东早年朋友,想起他还没到过九嶷山,便商定送他几件九嶷山的纪念品:乐天宇选了一枝鲜明黑亮、得自家乡九嶷山区的斑竹,还送一条幅,上有蔡邕《九嶷山铭》的复制品。此条幅上额,写有他自己作的《九嶷山颂》,署名“九嶷山人”。李达送一枝斑竹毛笔,又写了一首咏九嶷山的诗词。周世钊送一幅内有蔡邕文章的墨刻,并附上诗作。

毛泽东睹物见诗,感慨万千,作《七律·答友人》:

九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微。

斑竹一枝千滴泪,红霞万朵百重衣。

洞庭波涌连天雪,长岛人歌动地诗。

我欲因之梦寥廓,芙蓉国里尽朝晖。

借由文字,诗人“神游”了番九嶷山。毛泽东以帝子(舜帝妃娥皇、女英)南下追寻舜帝的美丽传说起笔, 相传舜帝死于苍梧(今九嶷山)后,二妃寻至湘江,悲悼不已,泪洒竹上,成为斑点,从此湖南的竹子就叫“斑竹”或“湘妃竹”。“帝子乘风下翠微”虽化用《九歌·湘夫人》首句“帝子降兮北渚”,不过“帝子”的意象,诗人反其意而用之。屈原写帝子下临,“目眇眇兮愁予”;毛泽东笔下的帝子,则是从白云缭绕、青翠苍茫的九嶷山乘风而下,身披红霞,容光焕发。这是诗人在告诉友人、读者,在旧世界中垂泪千年的湘妃,已经在新世界中重新飞舞起来。

九嶷山,位于湖南永州宁远县境内,相传为舜帝安葬之地。毛泽东对九嶷山有着割舍不断的情怀,借由《七律·答友人》“神游”了番九嶷山,发出“芙蓉国里尽朝晖”的赞叹

那么,湘妃究竟隐喻谁?毛泽东晚年向北京大学中文系讲师芦荻透露,自己写《七律·答友人》,“斑竹一枝千滴泪,红霞万朵百重衣”,就是怀念杨开慧的,杨开慧乳名“霞姑”!这很契合晚年毛泽东的怀旧心态,也道出《七律·答友人》的主旨:借答友人之机,发思故乡之情,寄思亡妻之哀。不过学者谢琰认为,“将湘妃视作一种更抽象、更广泛的形象,则更有助于领略毛泽东诗词中的大境界与大胸怀。更何况,毛、杨二人的情缘原本就不限于儿女私情;在毛泽东心目中,过早就义的‘霞姑’早已凝定为一切光明理想乃至美好事物的代名词。在这个意义上,‘霞姑’的确如湘妃般不朽于天地之间。她若在天有灵,也一定愿意乘风而下,行走在新中国,徜徉在新湖南。”而她目之所及的,显然不是“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的悲凉之景,而是“洞庭波涌连天雪,长岛(橘子洲因南北狭长称长岛,此处代指长沙)人歌动地诗”般的新气象。

在三人所送纪念品中,乐天宇和李达各有一首咏九嶷山的诗词。从友人的诗篇中,毛泽东看到了湖南的巨变,也觉察到友人的喜悦心情,他虽远在北京,却心系故园,“我欲因之梦寥廓,芙蓉国里尽朝晖”。在这首诗里,他“神游”的不只是九嶷山,而是整个有“芙蓉国”之称的湖南——那里到处盛开着鲜花,沐浴着朝阳,充满着希望。

(参考文献:《毛泽东年谱》;吴正裕主编《毛泽东诗词全编鉴赏》;陈晋《文人毛泽东》《毛泽东阅读史》;汪建新《毛泽东诗词精读细品》等)