周渝 2025-06-19

原载于《国家人文历史》2025年6月下,未经授权请勿转载

清光绪二十一年(1895)春,北京城大小茶馆里,很多人在谈论着与日本人的战争。甲午战争从去年打到此时,北洋水师全军覆没,局势很糟,但人们还没那么悲观,因为陆地战场上两军仍在鏖战,胜负未分。密切关注战争局势的群体里,有很多是参加会试的乙未科考生。三月下旬,结束会试的举子们等待发榜时,远方传来的消息如晴天霹雳——三月二十三日,清政府全权代表为李鸿章、李经方在日本马关签订丧权辱国的《马关条约》,内容触目惊心,中国割让辽东半岛(后因三国干涉还辽而未能得逞)、台湾岛及其附属各岛屿、澎湖列岛给日本,赔偿日本2亿两白银;同时中国还增开沙市、重庆、苏州、杭州为商埠,并允许日本在中国的通商口岸投资办厂。

噩耗传来,不少台籍举人痛哭流涕,其他士子同样群情激愤。三月二十八日(公历4月22日),一份由康有为执笔,十八省举人响应,1300余人连署,长达一万八千字的“上今上皇帝书”横空出世,内容是针对甲午战争失败现状,请求光绪帝拒和、迁都、练兵、变法,史称“公车上书”。中华民族的危机空前严重,风雷激荡的革命序幕由此拉开。

怒潮兴起之初,有一位叫雷飞鹏的湖南籍举人正为上书请愿之事积极奔走。满腔悲愤的他或许还不知道,此后三十年的人生历程,都将与中国近代历史每一次重大变革紧密关联。雷飞鹏,字筱秋,湖南嘉禾人,生于同治二年(1863),师从康有为,光绪癸巳年(1893)举人。当他在北京振臂疾呼时,他的几位湖南籍同志也正在以实际行动呐喊出变法的先声。

暴雨将至

天下兴亡,匹夫有责。危难之际,士子们挺身而出,直言谏诤的举动也带动了许多官员加入,纷纷发声。光绪二十一年四月初十,署理两江总督张之洞、闽浙总督边宝泉、护理湖广总督湖北巡抚谭继洵、江西巡抚德馨等七位督抚联名致电北京总理衙门,主张展期换约,请强国出面干涉。名列其中的谭继洵是湖南浏阳籍官员,也是著名变法志士谭嗣同的父亲。

位于今天北京市西城区北半截胡同41号的浏阳会馆还有另一个名称——谭嗣同故居。同治四年二月十三日(1865年3月10日),谭嗣同出生于北京。他短暂的一生辗转于武昌、长沙、北京等地,很少回到故乡浏阳,但今天的浏阳也有一座谭嗣同故居。谭继洵是道光二十九年(1849)举人,咸丰十年(1860)进士。光绪十五年(1889)十二月一日,谭继洵升任湖北巡抚,成为管辖一省地方之封疆大吏,达到一生仕途顶点。但短短几年后,随着甲午战败,维新变法思潮激荡,行事作风一直谨慎保守的谭继洵也免不了卷入历史巨浪中。更重要的是,他家的“七公子”谭嗣同,正奋力奔向风口浪尖之处。

谭嗣同雕塑,位于湖南省浏阳市谭嗣同故居。谭嗣同是湖南浏阳人,1898 年 6 月 11 日光绪帝宣布变法后被荐进京,擢四品卿衔军机章京。但变法遭到以慈禧太后为代表的顽固派镇压,谭嗣同为变法献身,就义时年仅 33 岁

谭嗣同锐意维新,与父亲谭继洵意见常不合,但在光绪二十一年“七督抚通电”事件后,光绪帝于当年闰五月上旬及下旬前后两次发布上谕,要求中外臣工“图自强而弭祸患”,讲求实务,释放出变法维新信号。谭继洵开始积极拟定奏疏,请求变法、变革科举等,这些奏疏的内容,基本都是由谭嗣同草拟。恰在此时,谭继洵又接到一份文书,两位上书者是谭嗣同的好友,也是湖南浏阳人,一位叫唐才常,一位叫刘善涵,他们请求官府支援在浏阳建立格致书院。目前书院因为购置书籍仪器等经费困难,希望谭继洵捐廉以为倡导。对此,谭继洵“深韪是言,慨然允许”。

格致书院主要宗旨为改革传统教育,兴办新式学堂,全面引入近代教育制度和教育内容。“公车上书”后,维新派意识到要想实现变法自强目的,不仅要积极进行宣传和组织活动,还要著书立说,介绍各国变法经验教训。一时间,各地创办了许多报刊、学会、学堂,为变法制造舆论、培养人才。随着维新变法思潮愈发激荡,1897年,谭嗣同、唐才常、欧阳中鹄等人借奎文阁兴办湖南近代第一所兼学西方自然科学知识的学校——“新算学馆”,设立算艺学堂,以推动维新运动。尽管学馆规模不大,且只开办一年,却起了“为一邑风气”之作用,对湖南新学的传播和维新运动兴起和发展影响颇深。

推动学馆教育事业的中坚力量是欧阳中鹄,他是谭继洵的朋友,也是浏阳同乡,同时还是谭嗣同和唐才常的老师。与一般私塾先生不同,欧阳中鹄在谭嗣同年少时已经是当地研究王夫之的知名学者,他对明末清初学者王夫之的思想非常推崇。王夫之著作里有大量均天下、反专制的思想,在帝制时代难能可贵。而维新派著作中,被认为“最激进”的是谭嗣同所著之《仁学》。在这部著作里,谭嗣同指斥帝制为“大盗”之政,专制君主是“独夫民贼”,一切罪恶的渊薮。主张“君末民本”的民权说,否定“君权神授”。这些思想很可能就是早年师从欧阳中鹄时,受到王夫之学说的启发。

正是这般“敢为天下先”的精神,让谭嗣同、唐才常、欧阳中鹄、雷飞鹏、刘善涵等一大批湘籍维新志士,心怀变法强国的理想,一路乘风破浪,携手步入戊戌年(1898)变幻莫测的政治风云中。

去留肝胆两昆仑

新算学馆在浏阳设立前不久,长沙已建立了一所新式学堂,它就是今天湖南大学的前身时务学堂,也是清末维新运动期间湖南创办的第一所新式学堂。1897年1月,岳麓书院山长王先谦领衔正式呈请建立新式学堂,很快得到湖南巡抚陈宝箴批准。2月,回到湖南的谭嗣同在陈宝箴支持下也深度参与到学堂筹建工作中。为加强时务学堂中维新派的力量,他推荐唐才常、梁启超等一批维新派人士前往任教。

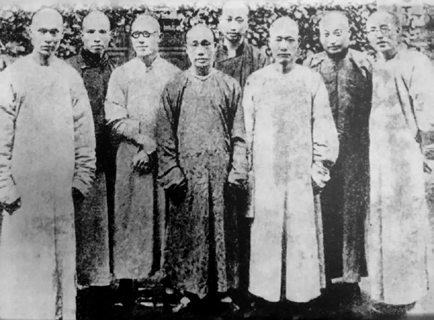

1897 年,时务学堂总理及教习合影,由左至右分别为 :叶觉迈、谭嗣同、王史、欧榘甲、熊希龄、韩文举、唐才常、李维格

梁启超赶赴湖南参与办学前,其师康有为特意赶往上海与其商谈,派遣弟子韩文举、叶觉迈与梁启超一同前往教学。时务学堂的出现,标志着湖南教育由旧式书院制度向新式学堂制度的转变,也是湖南近代化教育的开端。不过,陈宝箴虽也以“变法开新”为己任,但他的主张与康、梁等维新派不同,更像是“温和派”。这些分歧很快在学堂的办学理念上体现出来,他反对过于激进的措施,与梁启超等人意见不合,后因谭嗣同出面斡旋,双方才暂时没有决裂。

实际上,谭嗣同的主张激进程度更甚于康、梁,一方面,他倡导开矿山、修铁路,推行新政,使湖南成为全国最富朝气的省份之一。同时,他将明末清初遗民学者黄宗羲《明夷待访录》的学说进行推广,甚至把揭露明清易代时清军暴行的《扬州十日记》等含有民族主义意识的书籍发给学生阅读,向他们灌输革命意识。他的思想与学说,似乎更接近后来的革命党。当然,这条路后来会有同志替他走下去,此时最重要的是推行变法。光绪二十四年(1898)初,谭嗣同创建南学会,同时创办《湘报》,抨击旧政,宣传变法,成为维新运动的激进派。

《国家人文历史》2018 年 7 月下《戊戌变法 :维新一百零三天复盘》,详细讲述了 1898 年戊戌变法从兴起到失败的始末

光绪二十四年四月二十三日(1898年6月11日),光绪帝下《明定国是诏》,戊戌变法正式开始。两个月后,谭嗣同在翰林院侍读学士徐致靖的推荐下,被光绪帝征召入京。京城是政治中心,是维新派与守旧派斗争的暴风口,胜负难料,凶险莫测。俗世洪流,站得住脚已不容易,要想实现日月换新天的理想,比登天还难。但谭嗣同清楚,做大事不是大成就是大败,永远没有中间路。一万年太长,只争朝夕,他告别故乡,带着变法图强理想来到京城,随后与林旭、刘光第、杨锐一同被光绪帝任命为四品卿衔军机章京,成为推动变法的核心力量。

谭嗣同赴京任职时,双方政治斗争已接近白热化,以慈禧太后为首的保守派密谋废黜光绪帝,扑灭新政,政变一触即发。当年9月下旬,谭嗣同密会袁世凯,希望争取到手握兵权的袁世凯,让其带兵入京除掉顽固派,以保证新政顺利推行。不承想,这孤注一掷的计划却被袁世凯出卖给上司荣禄,又由荣禄密报慈禧太后。接下来发生的事大家都很熟悉,慈禧太后发动政变,光绪帝被囚禁,维新派成为通缉对象,变法失败。一时间全国各大城市风声鹤唳,康有为、梁启超等大量维新派核心逃亡海外,唯有谭嗣同置自己的安危于不顾,多方活动,筹谋营救光绪帝。直到一切努力失败后,他仍拒绝逃亡,在北京浏阳会馆对劝他离开的人说出那段荡气回肠的遗言:“各国变法无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。”

“望门投止思张俭,忍死须臾待杜根。我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。”谭嗣同被捕后,在狱中题下这首诗,决心以死来殉变法事业,用生命进行最后一次反抗。光绪二十四年八月十三日(1898年9月28日),高喊着“有心杀贼,无力回天。死得其所,快哉快哉!”的谭嗣同在北京宣武门外的菜市口刑场英勇就义,年仅33岁。同时被害的维新人士还有林旭、杨深秀、刘光第、杨锐、康广仁,六人并称“戊戌六君子”。

殉道的先觉者

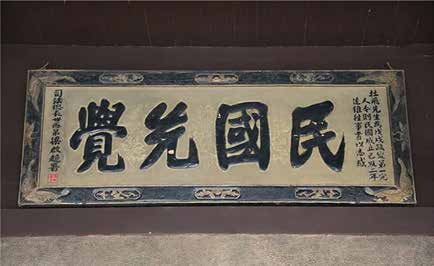

变法期间,谭嗣同深知凶险,为不牵连家人,他模仿父亲笔迹写了一封训斥自己不忠、不孝,要脱离父子关系的信,加上此前父子间就有不同意见,这些物证将谭家受到政变的波及减到最小,谭继洵仅被连坐革职,勒令回籍,几年后在浏阳病逝。谭嗣同的遗体于1900年6月归葬于浏阳牛石乡翟水村(今浏阳荷花街道嗣同村)。墓冢用小圆扁石砌面,青石板围护,墓碑上刻“清故中宪大夫谭公复生府君之墓”。辛亥革命后,民国政府为纪念先觉者谭嗣同,在浏阳建谭嗣同祠,祠堂横匾“民国先觉”为梁启超亲自题写,横匾至今尚存浏阳市谭嗣同纪念馆(谭嗣同祠)。

谭嗣同纪念馆“民国先觉”匾,梁启超于 1913 年书赠。谭嗣同纪念馆于浏阳市才常路 89 号,前身是“谭烈士专祠”。纪念馆现设有“谭嗣同生平事迹陈列展”和“戊戌变法纪念展”

变法失败后,维新志士或就义、或逃亡,原来维新派色彩浓厚的时务学堂也于次年改名求实书院,维新派的雷飞鹏一度上了通缉名单,所幸未祸及。此后,他返还湖南故乡,闭门谢客,只在家教子侄读书,消遣时日。昙花一现的变法让雷飞鹏在苦闷中意识到,指望清廷自己改革来救国的路线完全行不通,必须寻找其他路径。积郁、彷徨之际,他结识了当时致力于新学的谭人凤(湖南新化县人),通过他了解到孙中山的革命理念。

谭人凤与反清会党秘密接触的时间在1900年左右,这年是庚子年,中国发生了庚子国难:八国联军攻占北京、慈禧太后携光绪皇帝出逃西安、东南互保……八月,湖北汉口也爆发了重大事件——自立军起义。领导者正是谭嗣同的同窗、同乡好友唐才常。

戊戌变法那年,唐才常也准备起身前往北京参与变法,但行至汉口时,变法失败的消息传来。他随即逃亡日本,在这期间与康有为、梁启超、孙中山等人皆有接触。唐才常与谭嗣同都属于维新派中翘楚,二人都师从欧阳中鹄,深受王夫之学说影响,有强烈的民族革命色彩。某种意义上说,唐才常后来所做的,也是谭嗣同未竟之事业。

1898年冬,唐才常秘密回国,在上海与故友毕永年取得联系。毕永年是湖南长沙人,此前曾加入过谭嗣同、唐才常在长沙举办的强学会。变法失败后,他也逃亡日本,认识孙中山并加入兴中会,走上反清革命之路。毕永年在上海与唐才常会面后,共同组织正气会。但唐才常毕竟维新派出身,在保皇和革命道路上有些游移,举棋不定,两人常因此辩论。之后毕永年认为辩论难有结果,于是南下福建、广东,联络会党。唐才常则在联络会党的基础上,组织了自立军,全军分五路,入会者达10余万人。唐才常自任自立军总司令,设总机关于汉口。七月上旬,自立军在上海英租界愚园召开“中国国会”,宣布三条宗旨:一、“保全中国自立之权,创造新自立国”;二、“决定不认满洲政府有统治清国之权”;三、“请光绪帝复辟”。从宗旨看,第二条与第三条显得拧巴,这也能看出一部分精英人士在从维新到革命转变过程中的思想矛盾。

“国会”召开后,自立军五路人马分头布置,确定七月十五日在汉口、汉阳、安徽、江西、湖南等地同时起事。但这时负责提供革命经费的康有为方面却出了问题,海外汇款迟迟未到,导致原定起义日期一再延期。起义这种事最忌夜长梦多,清政府很快听到风声,在长江沿岸实行戒严。形势危急,各地自立军自行其是,仓促起义,结果迅速被张之洞率军扑灭,包括唐才常在内的自立军首领几乎全部被捕。七月二十八日清晨,唐才常、林圭、傅慈祥等20余人在武昌紫阳湖畔被残酷杀害。

辛亥大风暴

自立军起义虽以失败告终,但这次举事影响颇大,更重要的是吸引了革命派参加,导致保皇派的分化和革命派迅速发展,为推动两湖地区革命思想发展和辛亥武昌首义的爆发创造了条件。这段时间里,雷飞鹏在谭人凤的影响下,彻底完成从维新派向革命党的转变。1902年,雷飞鹏在上海经谭人凤、章炳麟介绍加入兴中会。几乎在雷飞鹏踏上追随孙中山革命之路的同时,1903年4月,沙俄毁约拒不撤走侵占我国东北的军队,还向清政府提出7项无理要求,引起全体中国人的公愤。当时在日本留学的学生秦毓鎏、叶澜、钮永建等组织500余名留日学生在东京锦辉馆集会,声讨沙俄侵华罪行,同时决定成立拒俄义勇队,准备开赴东北与沙俄侵略军决一死战。这份请战书有200余人签名参加,其中有一位29岁的湖南籍留学生将成为清末革命党领袖中,影响力仅次于孙中山的第二号人物,他叫黄兴。

黄兴,字克强,湖南省长沙府善化县高塘乡(今长沙县黄兴镇凉塘)人,位于今长沙市长沙县的黄兴旧宅已原址扩建为黄兴故居纪念馆。1903年的拒俄运动里,黄兴对清廷的腐朽与反动有深刻认知,愤慨地指出:“中国大局,破坏已达极点。今而后惟有实行革命,始可救危亡于万一耳。”同年,黄兴回国筹备革命事业。11月4日,黄兴以过30岁生日为名,邀陈天华、张继、刘揆一、宋教仁、章士钊等人秘密集会,商定创立华兴会,大家公举黄兴为会长,对外用“华兴公司”的名义掩人耳目。他们拟定次年秋季,在慈禧太后七十大寿时发动起义。可惜因起事计划泄露,清廷对革命党展开围捕,黄兴被迫流亡日本。

对黄兴而言,这次流亡最大的收获,是在日本结识孙中山。他对孙中山革命理念深表认同,大力支持孙中山筹组革命组织同盟会。此后数年,革命党在国内策划了多次反清起义,绝大部分都有黄兴参与其中。他为发展革命分子、组织武装起义积极奔走,同时大力支持同盟会机关报《民报》宣传革命理念。1907年,黄兴先后参与或指挥了钦州起义、防城起义、镇南关起义、廉州、上思起义、云南河口起义等。这一系列起义失败后,黄兴于1909年秋到香港成立同盟会南方支部,着手策划广州新军起义。1911年4月27日,由黄兴策划并亲自领导的黄花岗起义在广州爆发,此役惨烈异常,黄兴带领“先锋”120余人,臂缠白巾,手执枪械炸弹,吹响海螺,冒着枪林弹雨与清军鏖战。清军巡防营以优势兵力对革命党进行残酷围剿镇压。作战中,黄兴右手二指被击断,他强忍剧痛,用断指的第二节扳枪机继续射击,战况极惨烈。遗憾的是,这次“风云为之色变,草木为之含悲”的起义还是因寡不敌众失败,大量革命党精英牺牲。

黄兴故居纪念馆,位于湖南省长沙市长沙县黄兴镇黄兴新村凉塘组,始建于清同治元年(1862),是黄兴出生和早年生活的地方

黄兴负伤突围后到香港养伤,随着中部同盟会的成立,黄兴开始考虑中部革命的可能性。此时雷飞鹏已成功进入敌人内部,成为一名清朝官员,奉命前往东北任职,但他的另一层身份是中国同盟会辽东支队的主要领导人,将革命火种从湖南带到辽东。辛亥年(1911)前后,两湖地区革命思潮如火如荼,湖南籍的革命英杰更是英雄辈出:湖南浏阳人焦达峰、湖南澧州(今澧县)人蒋翊武、湖南醴陵人程潜、湖南邵阳人蔡锷等都已在为迎接革命浪潮紧锣密鼓地准备。这次决定时代命运的地点是邻省湖北的武昌。

武昌起义爆发前夕,因革命党人孙武在汉口俄租界宝善里14号试制炸药失手,引起清廷警觉,导致清兵展开搜捕,彭楚藩、刘复基、杨洪胜三人被捕后于10日凌晨就义。“三烈士”里的刘复基是湖南常德人,曾参与华兴会起义。1911年10月10日,武昌起义的枪声敲响清王朝的丧钟,起义军攻占武昌城内的楚望台军械所,缴获步枪数万支,炮数十门,子弹数十万发,为起义的胜利奠定了基础。汉口鏖战之际,黄兴率军赶到支援,起义军连连告捷,在掌控武汉三镇后成立湖北军政府,鼓舞了全国革命士气。

武昌起义是辛亥革命的开端,它引起连锁反应,让中国震动。湖南在焦达峰策划下首先响应,于1911年10月22日发动起义,兵分两路攻入长沙城内,占领了谘议局、军装局(军火库)和巡抚衙门,起义迅速获得胜利。10月30日,在云南任职的湖南籍将领蔡锷、唐继尧等人也在昆明举行武装起义,因这天是农历九月初九日,也称“重九起义”。在整个辛亥革命中,全国各地爆发的武装起义,几乎都能看到湖南籍志士的身影。

辛亥浪潮风起云涌之际,雷飞鹏所在的东北地区革命却一度遭到镇压,连他自己也成为被通缉的对象而被迫逃亡。虽遭此迫害,但雷飞鹏为顺利推动东北地区的革命,于1912年1月冒杀身危险回到东三省从事革命活动。从维新变法到辛亥革命,涌现出无数湖南籍志士,谱写出无数英雄壮歌。跟无数殉道者相比,雷飞鹏是幸运的,他见证了变法浪潮、亲历了革命风云,也曾亲冒杀身风险参与其中。辛亥革命成功后,他继续追随孙中山从事民主革命,晚年回到湖南从事文化事业,得以善终。而他一生的经历,也正是清末民初那段激荡岁月里,无数湖南籍革命志士的缩影。

湖南辛亥革命人物纪念馆,位于湖南省长沙市长沙县黄兴镇黄兴故居附近。纪念馆集中展现了辛亥革命中的湖南人在省内外从事革命活动的相关事迹

湖南革命爆发时,有一位来自湘潭韶山的青年投入革命军,成为湖南新军二十五混成协五十标第一营左队的一名列兵,当得知清朝灭亡后,这位青年决定离开军队,继续学业。然而曙光并未来临,北洋军阀以“民国”之名行专制之实。孙中山、黄兴再次举起革命大旗,失败后再度被迫流亡;辛亥元老蔡济民发出“无量头颅无量血,可怜换来假共和”的悲叹。民国初年的三湘大地未得半刻安宁,长沙城头悬挂的十八星旗早被血雨浸透。再后来,督军张敬尧在湘江两岸架起机枪大炮,对湖南人民展开暴虐统治,湘潭米市的算盘声里混着军饷账本的贪婪与血腥。中国的未来何去何从?有人呐喊,有人彷徨。1918年,那位韶山青年从湖南省立第一师范学校毕业,踏上前往北京之途。不久后,他将与同志们一起迎接觉醒年代。