向衡 2025-06-19

原载于《国家人文历史》2025年6月下,未经授权请勿转载

古岸陶为器,高林尽一焚。

焰红湘浦口,烟浊洞庭云。

迥野煤飞乱,遥空爆响闻。

地形穿凿势,恐到祝融坟。

——(唐)李群玉《石渚》

宛如流星

唐代的“茶圣”陆羽在《茶经》中,从品茶角度对当时诸窑制作的茶碗进行过评价,其中就提道:“越州瓷、岳州瓷皆青,青则益茶。”“越”“岳”在古时并不同音,用在地名上更是相差千里。越州相当于今浙江绍兴一带,而岳州大体位于如今的湖南岳阳市。当然它们也有共同点,一如陆羽所言,都是唐代著名的瓷器产地。

所谓“岳州窑”是湖南境内目前发现烧瓷历史最为久远的一处瓷窑,最早年代可追溯到东汉或三国时期。不过,在唐代中后期,代表当时湖南乃至全国瓷器生产发展最高水平的,却是“长沙窑”及其彩瓷器。

与大多数古窑一样,长沙窑也是因地得名。其窑址主要分布于长沙望城区丁字镇石渚湖附近,北距铜官镇约5千米,故又称石渚窑或铜官窑。可惜的是,史籍上对长沙窑的记载极少——生活在9世纪的湖南籍诗人李群玉写过一首《石渚》诗,其中所写“古岸陶为器,高林一尽焚。焰红湘浦口,烟浊洞庭云”就成为描述唐代长沙窑景象的难得资料。由于“名不见经传”的关系,如今能够较详细了解1000多年前长沙窑的情况,完全依靠近几十年来的发掘工作。长沙窑窑址于1958年首先在铜官镇附近的瓦渣坪发现。1964—1965年,考古工作者对石渚的古窑址进行重点发掘清理,1983年再次进行全面发掘。1988 年 1 月 13 日,长沙窑申请全国重点文物保护单位成功,国务院自此正式将其定名为“长沙铜官窑”,从此结束了名称混乱的历史。

长沙铜官窑古镇航拍,坐落于望城区北境湘江东岸,依托有着 1200 多年历史的长沙铜官窑遗址,向游客再现盛唐时期铜官古街古镇的繁华胜景

那么,长沙窑又是如何兴起的呢?这是天时地利人和各方面因素共同作用的结果。北魏时期的郦道元在《水经注》中记载:“湘水又北迳铜官山,西临湘水,山土紫色,内含云母,故亦谓之云母山也……”这里所说的“云母”就是极佳的制瓷材料。由于这样的地理条件,直到清代,陶瓷仍是铜官镇一带的经济支柱。《长沙县志》就说:“铜官山县北六十里,土性宜陶。陶家千余户沿河而居,山下为铜官渚。”

解决了原料问题后,制作陶瓷还需要生产技术。长沙在唐时称潭州,正与岳州(今岳阳)毗邻。所谓近水楼台先得月,早期的长沙窑属于岳州窑体系。龙窑是一种建筑在山地斜面的地上窑炉,长度20—100米,宽1.5—2米左右。窑身两侧开门,按一定间隔设有投柴孔,因形同一条匍匐的长龙而得名。长沙窑与岳州窑都采用龙窑作为窑房,考古工作者发掘出的陈家坪窑(属长沙窑)保存完好。窑呈斜坡状,长34米,宽近4米,坡度约20度,火膛、火门、风道、烟孔、烟道及窑床壁用土砖砌成,窑壁从第九层砖开始起券。同时,岳州窑是早期使用匣钵的窑场。匣钵是一种耐高温的窑具,可叠层堆放,其主要作用是防止器物进入窑炉内烧造时胎体或釉面被木柴燃料所产生的气体污染,提高生产率,降低生产成本。无独有偶,长沙窑的窑场遗址中出土大量的匣钵残片,这也说明长沙窑与岳州窑存在着千丝万缕的关系。

长沙铜官窑国家考古遗址公园内的谭家坡一号龙窑,是铜官窑遗址内保存最为完整的龙窑,总长41 米,最宽处 3.5 米。所谓龙窑,即建筑在山地斜面的地上窑炉,窑身两侧开门,按一定间隔设有投柴孔,因形同一条匍匐的长龙而得名

长沙窑之所以在唐中后期崛起,与时局变迁有关。安史之乱后,方、道(镇)成为最高的地方行政机构,湖南地区首次设立湖南观察使,管辖湘、资流域(今湖南境内大部分地区)。大历五年(770),湖南观察使徙治潭州。长沙成为湖南地区的政治经济中心,这无疑刺激了长沙窑的发展。随着安史之乱爆发,中原出现一波南下移民浪潮。《旧唐书》记载,“襄、邓百姓,两京衣冠,尽投江、湘”,使长江以南的湘水流域各州郡户口“十倍其初”。后来甚至出现“南人空怪北人多”的现象,表明当时因北方移民迁入太多,以至本地土著都感到惊讶。在这些南下移民中,必定包括相当数量的手工业者与陶瓷匠人。他们落地长沙后,将北方先进的工艺运用到当地制瓷技艺里,并加以改进,促成长沙窑的崛起。

只不过,从考古发现看,五代时期,长沙窑已经衰落,彼时距离其崛起,还不到两个世纪。可以说,成也萧何,败也萧何。长沙窑因(中原)战乱兴,又因(湖南)战乱衰。唐末农民大起义中,黄巢大军沿湘江北上,长沙窑正处大军必经之路。在起义军的冲击下,唐王朝在湖南的统治迅速陷入分崩离析的状态。一时间,群雄逐鹿三湘四水,相互血腥杀伐。覆巢之下,安有完卵。古代的制瓷工艺,靠的是工匠师徒言传身教,一旦因战乱导致窑厂毁坏,窑工离散,很容易一蹶不振。一度如日中天的定窑入元之后的衰弱,可能就是因为河北地区长年沦为蒙金争夺的主战场。“屋庐焚毁,城郭丘墟”,结果,工匠非死即亡,技术水准无法维持。而长沙窑的衰落,应该也是同样的原因所致。

“南青北白长沙彩”

虽说长沙窑兴盛时期并不算长,却一度呈现出繁盛的生命力,在中国陶瓷史上写下浓墨重彩的一笔。

唐代瓷窑的分布可用“南青北白”来概括。其分布基本遵循秦岭—淮河这一气象学上的南北分界线。北方瓷业以邢窑为代表的白瓷系统,南方瓷业则是越州窑代表的青瓷系统。

就像陆羽提到的那样,岳州瓷也属于青瓷。长沙窑既然与岳州窑有着密切的渊源,起初自然也应以生产青瓷为主。这方面的证据很多,从技术上看,长沙窑所用龙窑的特性,升温快、降温也快,有利于以氧化铁为主要着色剂的青瓷的烧成。而在考古发掘方面,有学者统计,在出土的长沙窑早期瓷器中,青瓷约占总数的4/5,其主要产品为岳州窑青瓷碗和青瓷圆口碟。在材质、烧造工艺、装饰技法上都与岳州窑极其相似。不过,既然长沙窑名声不彰,显然是因为其产品较之“原版”岳州瓷逊色,达不到名窑的水平。根据长沙窑陶瓷残片的烧结情况推算,长沙窑的烧成温度大概在1150—1200℃之间。烧制温度对比同时期其他窑口而言较低,并且胎质较粗,剥釉情况频出,釉面欠光泽,易出现龟裂。按现代瓷的国际标准,长沙窑所产之器更适合称作“炻器”,即处于半瓷化状态的陶瓷。李群玉诗中那句“古岸陶为器”似乎也暗示,唐人认为长沙窑所烧造的是陶器,而非瓷器。

但长沙窑的工匠们,在长期的生产实践中独辟蹊径,取得引人注目的成就。约从武则天时期开始,到唐宪宗元和年间以前,长沙窑除烧制青釉瓷器外,还应用多种金属氧化物呈色,烧制出绿、蓝、褐、白釉以及包括青釉的多种颜色釉瓷器,这就突破了当时仅能生产单色釉青瓷或白瓷的局面。具体而言,长沙窑是较早用铜作呈色剂的窑口之一,铜在氧化焰高温中能烧出孔雀绿色釉;在还原焰气氛中,并在一定的氧化锡起还原剂的作用下,又能烧成绿釉和红釉;长沙窑的蓝釉也是铜作为呈色剂烧成的。

长沙窑青釉褐绿彩花卉纹执壶,唐,现藏湖南博物院。长沙窑工匠们在长期生产实践中独辟蹊径,应用多种金属氧化物呈色,烧制出绿、蓝、褐、白釉以及包括青釉的多种颜色釉瓷器,突破了当时仅能生产单色釉青瓷或白瓷的局面

由于多种单色釉的出现,不仅使单色彩绘更为成熟,而且为同一器物上施以复彩装饰开辟了道路。譬如,铜是一种很活泼的金属,和铁同施于一器之上,既可产生褐、绿彩,也可产生褐、蓝彩。由此,长沙窑又有了新的技术进步——成为将彩饰发展成彩绘、将单彩变成复彩的窑口。

所谓“彩绘”与“彩饰”又有根本不同。它能用彩色来绘出图画,即在瓷胎表面用彩色线条勾勒或平涂来构成各种物象。早有学者因此称赞,长沙窑“所采用的装饰方法超出了当时一般规律,突破了传统的单色釉,烧成了青釉带褐绿彩的瓷器,在一件瓷器上面出现三种色彩。一千年以前能够用三种不同金属烧出三种不同色泽的花纹,这一成就应当给以极高的评价”。

自从长沙窑考古发现以来,其彩绘又有“釉下彩”与“釉上彩”两种不同的意见。所谓“釉下彩”指的是在低温素烧或阴干的胚胎上,施以颜色釉作为装饰纹样,再罩上一层透明釉的烧制器皿。早年的研究者认为,长沙窑彩瓷以釉下彩工艺为主。这方面的典型看法,就是《中国陶瓷史》所载“釉下彩绘是长沙窑有历史意义的首创……为后世釉下彩技术的发展开了先河”。

不过,随着研究的深入,争议逐渐浮出水面。特别是在2016年3月至2017年4月,为配合长沙铜官窑国家考古遗址公园配套服务设施项目的建设,湖南省文物考古研究所在遗址公园南石渚片区进行抢救性考古发掘,一批画工精致的彩绘瓷器出土。研究人员利用超精深三维显微镜检测分析后发现,这些长沙窑彩瓷标本都是先施釉再于釉上着彩,然后一次烧成的高温釉上彩瓷。正因为是高温一次烧成,而釉层较薄,在烧造过程中彩色釉料在高温下渗透到下面的釉层中,所以才形成“釉下彩”和“釉中彩”的错觉。

假若这种说法成立,长沙窑似乎就令人联想到著名的唐三彩。唐三彩就是一种低温铅釉多彩陶器。虽然其将胚胎修整、阴干后入窑烧制,待冷却后,挂上多种彩釉,再次入窑低温烧造而成的制法与长沙窑彩瓷有异,但毕竟同属“釉上彩”。有学者因此推测,安史之乱后,长沙成为中原民众南迁的重要目的地,在这些移民中,有不少唐三彩匠人,他们将施釉技艺与装饰手法带到长沙窑,运用到当地制瓷技艺里,并加以改进,进而促成发展出与原本湖南本土岳州窑大不相同的彩瓷装饰,并开创了“南青北白长沙彩”的崭新局面,成为中国陶瓷发展史上的一个重要里程碑。

行销天下

相比同一时期其他名窑,长沙窑的产品还有一个突出特点。其种类之多,在唐代其他瓷窑中很少见。“其器物以日用功能为主,同时也兼烧文房用具和各类瓷塑玩具。早期长沙窑产品以盘、碗、壶、罐、盂为主,后期除增加洗、枕、托盏、盒等日常生活用具外,还烧制镇纸、砚滴、笔洗、笔掭、砚台等文房用品以及俑、鸟、狗、猪、象、羊、狮、蛙、鸡、鹅、马、牛等各式瓷塑玩具。不仅品种大大增加,而且形式规格也趋于多样。”

长沙窑的制品都是百姓平时所需的消费品,换句话说,都是用来出售盈利的。瓷器发展到唐代,已形成以越窑为中心的青瓷和以邢窑为代表的白瓷并存的格局,要想在这种格局下获得发展,长沙窑窑工唯有通过创新以及敏锐的市场意识才能取得成功。长沙窑窑址出土的一件瓷壶题有“买人心惆怅,卖人心不安。题诗安瓶上,将与买人看”的诗文,就充分表明瓷壶商家的盈利观。另外还有两件出土的长沙窑釉下瓷壶上,分别印有“郑家小口,天下有名”和“卞家小口,天下第一”字样。所谓郑家、卞家,应是铜官窑群的两家私人窑主。显而易见,他们生产瓷器就是为了出售,并且遍销“天下”。

“买人心惆怅”诗文瓷壶,唐,长沙望城铜官窑窑址出土,现藏长沙博物馆。长沙窑制品都是百姓平时所需消费品,换句话说,都是用来出售盈利的。该瓷壶即充分表明商家的盈利

从考古发现看,长沙窑的确赢得了1000多年前中国消费者的青睐。除在长沙窑窑址的几次考古调查和发掘所出土的长沙窑瓷器产品外,全国大部分省份都出土过长沙窑瓷器产品。它们有的出自墓葬或窖藏,有的出土于古遗址,如交通要道、水井、城址、码头、港口、沉船等。整体而言,国内北到石家庄、济南,西至西安,南达西沙群岛,东至上海、宁波,都发现数以千计的长沙窑产品。

众所周知,陶瓷是易碎物品。在唐代,长沙窑制品又是如何做到安全运抵全国的呢?答案是水运。在古代,水运是性价比最高的大宗货物运输方式。“凡天下舟车,水陆载运,皆具为脚值,轻重贵贱,平易险涩而为之制。”单用人力的话,“每驮一百斤,一百里一百文”,若用车载,“一千斤九百文”。再看水运,“黄河及洛水河……余水,上,十五文;下,五文。从澄、澧等州至扬州四文”。用时下流行的话说,当时的水运对其他运输方式根本就是“降维打击”。

长沙窑的产品也非常适合水路运输。长沙窑所在区域属于天然良港,其所在的彩陶源村(今名)西侧即为湘江。江中有一狭长的绿洲,绿洲东岸为丘陵地带,山坡蜿蜒起伏,并延伸至江中,将石渚湖环抱于怀中。湖三面临山,一面通于湘江,水运非常方便。陶瓷制品沿湘江北上到达岳阳,然后经由洞庭入长江,溯江而上到达三峡,经由三峡运抵四川,顺流而下又可抵达扬州。再沿着江淮、淮泗水系千里迢迢北上,多次转运,可抵达中原地区。至于“东南郡邑,无不通水”,从扬州再经京杭大运河前往杭州,入曹娥江则可到达今天的宁波。而从湘江往南则可进入灵渠,走湘漓古道到达桂江流域,最终运抵岭南各地。这就形成一个从长沙窑通往全国各地的陶瓷运输网络。

当时长沙窑产品热销的盛况,以扬州为例就可窥豹一斑。唐代中晚期,随着经济重心的南移,扬州逐渐发展为最繁华的都市,有“扬一益二”之说。其商业市场繁荣,吸引全国各地陶瓷器汇集于此,成为主要集散地。由于这个原因,扬州市成为除湖南本地外国内出土长沙窑器物和标本最多的城市。从1970年以来,随着扬州市基建工程的建设,出土了大量有关长沙窑的器物。其中比较重要的考古遗址有扫垢山唐城遗址、三元路邮电大楼、文化宫遗址、原教育学院、工人疗养院、汶河路、纺织品公司、五三机关幼儿园、文昌阁等。1973年扬州市人防工程建设时,在发掘的唐代地层中出现大量长沙窑碎瓷片和器物。1975年扬州市文物工作队在江苏农学院扫垢山唐城遗址考古发掘时发现近800平方米的唐代手工业作坊遗址和唐代瓷器,其中出土各类长沙窑瓷器40余件,长沙窑彩釉瓷器标本数量达598片,还出土大量长沙窑瓷器标本,在唐代瓷器标本中占很大比重。扬州博物馆藏有一件长沙窑褐绿彩双系罐,罐高29.8厘米,口径16.3厘米。硕大的形体端庄丰满,线条圆润流畅,腹部以褐、绿两彩绘莲花纹饰,虚幻缥缈,可称长沙窑器物之精品。不过,这肯定只是当年运至扬州的长沙窑产品的一小部分,其中绝大多数因为时间和众多客观因素的限制未能保存至今。

长沙窑瓷器,唐,扬州唐城遗址出土,现藏南京博物院。唐代中晚期随着经济重心南移,扬州逐渐发展为最繁华的都市,吸引全国各地陶瓷器汇集于此,因此扬州也成为除湖南本地外国内出土长沙窑器物和标本最多的城市

畅销的理由

当然,长沙窑产品之所以如此畅销,并不是因为只有一个完善的销售网络关系。更重要的是,长沙窑的确有自身独特的卖点。

利用彩绘技法,可以在陶瓷表面勾绘出各式各样的花纹图案。长沙窑绘画题材广泛,内容丰富,涉及山水、人物、植物、花鸟等。一般用褐彩铁线勾画轮廓,以表现动物的肌肉、筋骨、眼、嘴、羽,以及植物的叶脉、山石纹理和人物的衣褶等,再以绿色柔线渲染,使图案变得鲜活起来。在花鸟画中,匠师仅用简洁的数笔就把鸟的各个部位在动态中的结构特点准确描绘出来,即使是静态中的鸟也勾画得颇为传神。至于荷莲、小草、枝叶、花卉更是绝无烦琐细碎,着笔不多,但把握住了其自然浑朴的姿态。譬如,长沙窑窑址出土的一件羊纹壶上,羊角呈半圆形向上卷曲,站在草丛中,昂首作咩叫状,显得十分温驯。长沙窑瓷上的鹿纹很多,神态也各异,或向前飞奔,或回首顾盼。如窑址出土的一件壶上所绘梅花鹿,头有双角,双目圆瞪,前足点地,后足腾空,做飞奔状,动感极强。这就打破了唐代以前以单色釉为装饰的单一手法,为日后陶瓷绘画的发展奠定了基础,堪称我国陶瓷彩绘工艺的重要起点。有学者就因此认为:“长沙窑虽然在当时的文献中没有越窑、邢窑那样为人津津乐道。然而它代表了唐代从注重瓷器的釉色美转移到瓷器彩绘装饰美的发展新方向,它在中国陶瓷发展史上的重要地位是不容忽视的。”

长沙窑青釉褐绿彩鹿纹油瓶,唐,1983 年望城书堂乡蓝岸嘴窑址出土,现藏湖南博物院

与此同时,长沙窑还是中国历史上第一座将诗词运用到瓷器装饰的窑场。这些诗文一般多写在壶嘴下的正中处,或书于枕面及碗碟内壁。每个器物或只题一首诗,或一个联句,四言、五言,或自成一单句。有学者统计,长沙窑瓷器上已发现并释读的瓷铭诗共103首,其中五言诗94首,六言诗2首,七言诗7首。同诗异文者10余首及缺字缺句多首尚未计入。长沙窑的匠师们把书法与诗这两种中华传统艺术融为一体,用来装饰瓷器。通过对比同样文字内容的不同瓷器,可以看出文字无明显凹凸感,并非模印,应为三氧化二铁釉料使用毛笔书写而成,呈黑褐色字迹,覆盖以枣黄色釉料,多以行书或草书写成,少见楷书和隶书。

这首先当然与唐代诗歌的繁荣密不可分。唐代政治家、史学家杜佑在《通典》里说:“五尺童子,耻不言文墨。”胡应麟在《诗薮》中更言:“帝王、将相、朝士、布衣、童子、妇人、缁流、羽客,靡弗预矣。”这些史料证明诗歌在唐代几乎已成为人们生活中必不可少的一部分。诗文既然“飞入寻常百姓家”,就为唐代长沙窑瓷铭诗文的出现奠定了充分的文化基础。

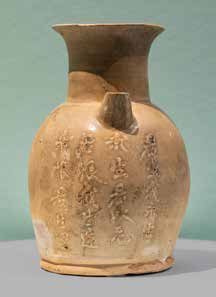

同样由于这个原因,在出土的长沙窑器物上发现的诗词,很多能找到与著名唐诗的渊源。譬如有一件陶瓷上题诗为“二月春丰酒,红泥小火炉。今朝天色好,能饮一杯无?”其与白居易的《问刘十九》一诗重出互见。此外,此诗还被改写为“八月新风酒,红泥小火炉。晚来天色好,能饮一杯无?”宋朝僧人惠洪在《冷斋夜话》里提道:“白乐天(即白居易)每作诗,令一老妪解之,问曰:‘解否?’妪曰解,则录之;不解,则易之。故唐末之诗近于鄙俚也。”白居易的诗向来以通俗易懂闻名,可能也因此赢得长沙窑制作者的青睐。

“春水春池满”诗文瓷壶,唐,现藏湖南博物院

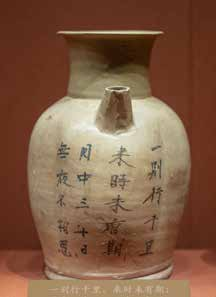

长沙博物馆藏有一瓷壶题诗为:“一别行千里,处处鸟啼新。月中三十日,无日不相思。”此诗将蔡辅的《大德归京敢奉送别诗四首》之三“一别萧萧行千里,来时悠悠未有期。一年三百六十日,无日无夜不相思”一诗七言四句改为五言四句,应是基于瓷器对题诗篇幅的限制。尽管将每句各删二字,然而诗歌本身意义并没有变化,离愁之感依旧。

“一别行千里”诗文瓷壶,唐,现藏湖南博物院

另外,长沙窑址出土的瓷器上还留有不少未见于典籍的民间诗歌。这些诗句语言质朴,题材涵盖田园、边塞、爱情,既反映百姓的喜怒哀乐,也透露出唐代社会文化的多元与包容。譬如“君生我未生,我生君以(已)老。君恨我生迟,我恨君生早”之句不见于《全唐诗》。此诗作者无名,一般认为是写老夫少妻的,表现男女因年龄差异而造成的怅惘情思。不过也有人认为此诗是以梅花腊月开放,先开花,后长叶,“花”“叶”不同时为喻,表达不能同时出生,相见恨晚的感慨。无论其本意如何,这首诗的知名度相当高,不独如今经常见诸各种文章,在敦煌写本里也有发现,可见其在唐代的流行程度。从这个意义上说,长沙窑瓷器上所见的诗句歌谣,也不失为盛唐民间文化的珍贵遗存。

“君生我未生”诗文瓷壶,唐,现藏长沙博物馆

商路“销冠”

有道是“音以比耳为美,色以悦目为欢”。彩绘花纹与优美诗词并存的长沙窑陶瓷产品,又有谁会不爱呢?不光是唐代的国人趋之若鹜,就连海外客商,也纷纷看中了这款优质产品。

其实,唐代的陶瓷产品早已驰名世界。晚唐时期来华的阿拉伯商人苏莱曼就感叹:“他们中国人有一种非常好的黏土,他们用它制作像玻璃一样透明的花瓶;透过它们可以看到水。花瓶是用黏土制成的。”中世纪的西亚商人不惜重金订购中国精美的瓷器,或陈列于皇宫,或装饰于清真寺等建筑上。13世纪的波斯诗人萨第在《蔷薇园(Gulistan)》一书里记载一个巴格达商人向作者倾诉他的计划:“我准备……把中国的陶器运到希腊……回到波斯。此后,我将放弃国外贸易而退居于一所大商店里。”这就是当时弥漫于阿拉伯、波斯商人心中的“中国梦”。

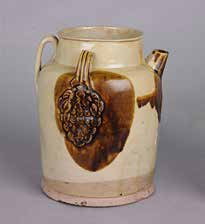

而在与邢窑、越窑的竞争中,长沙窑另辟蹊径,极力迎合海外主顾的喜好。譬如,长沙窑外销瓷器中有一种带有椰枣纹贴花的执壶,椰枣图案被模刻在器物的双系和流下,具有鲜明的西亚地域特征。唐代长沙窑瓷器中可见大量运用阿拉伯文字装饰的器物,也是为西亚用户准备的。而另一些瓷像人物往往合手默然作祷告状,并且又多以同佛教有关的莲花作为装饰,这类瓷器显然是销往印度、东南亚等信奉佛教的地区。

长沙窑青釉褐斑模印贴胡人瓷壶,唐,“黑石号”沉船出水,褐斑装饰可能源于粟特银器在装饰处鎏金的工艺效果,椰枣、胡人乐舞等纹样具有明显的域外特征

唐代的海上交通主要有两条路线:一条是东线,通过黄海和东海抵达东亚地区;另一条路线是先从港口城市往南,再继续向西,到达东南亚、南亚、西亚以及非洲地区。因此,在今朝鲜半岛、日本、印度尼西亚、伊朗、泰国、沙特阿拉伯、伊拉克、肯尼亚等地都发现有长沙窑瓷器。其流传面之广,外销量之大,用“销冠”二字形容,恐怕也不为过。

这方面的一个典型例子,就是著名的“黑石号”沉船上的发现。1998年,在印度尼西亚爪哇海峡勿里洞岛水域发现一艘唐代沉船,沉船附近有一块巨型黑礁石,这或许就是船只沉没的原因,因此沉船被称为“黑石号”。

这艘船的主人,应当是一位西亚商人。原因很简单,其船身用木板拼合而成,再用椰壳纤维把木板捆绑,缝隙处以橄榄汁填塞。橄榄汁液干后结实坚硬,起黏合作用,船的打造过程中没有使用一个铁钉或铁栓——这正是古代西亚流行的造船方法。13世纪的马可波罗东行时就在波斯见到:“盖国无铁钉,用线缝系船舶所致。取‘印度胡桃’(椰子)树皮捣之成线,如同马鬣、即以此线缝船,海水浸之不烂,然不能御风暴。”鉴于“其船舶极劣,常见沉没”,威尼斯人因此放弃登船。这很可能是个明智的选择,因为“黑石号”可能就是载满货物离开中国返回阿拉伯途中,不幸在勿里洞岛附近沉没的。

“黑石号”的具体沉没时间已不得而知,但船上的货物还是透露出一些年代信息。从船上打捞出一件“八卦四神铜镜”,镜背面外侧铸铭文“唐乾元元年戊戌十一月廿九日于扬州扬子江心百炼造成”;另一件为长沙窑阿拉伯文碗,背面刻有“宝历二年七月十六日”。这两个年号分别为公元758年及826年。以此可见,“黑石号”的遇难时间可能是9世纪中前期。

长沙窑青釉褐斑贴花椰枣纹瓷壶,唐,“黑石号”沉船出水,现藏湖南博物院,为专供外销的瓷壶

令考古学者惊讶的是,“黑石号”上发现的中国唐代瓷器、金银器及铜镜等各类文物竟多达6万多件,其中瓷器占绝大多数,包括56500多件长沙窑瓷器、300多件邢窑白瓷、200余件越窑青瓷、200多件白釉绿彩瓷器,此外还有3件完整的唐代青花瓷。由于沉船整体淹没在海泥中,从而使许多瓷器免受海水侵蚀,保存状况极佳。这些器物虽历千年,出水时依然色彩鲜艳,釉色光亮如新。

“黑石号”沉船出水长沙窑瓷器,现藏新加坡亚洲文明博物馆。其中碗类制品占大多数,这些碗的彩绘纹样丰富,多见于山水纹、云气纹、植物纹、动物纹等

从数量上看,长沙窑瓷器无疑占有绝对优势,这也使得“黑石号”成为迄今“海上丝绸之路”沿途出水的长沙窑瓷器数量最多、保存最为完好的沉船。值得注意的是,在“黑石号”沉船中出水的长沙窑瓷器中,碗类制品占大多数。它们一部分被用稻草扎成圆筒裹住堆放在船舱里,堆得很高接近船板。还有一部分被螺旋状码放在青釉大罐里,一个大罐往往可以装上130只。这些碗的彩绘纹样丰富,多见于山水纹、云气纹、植物纹、动物纹等。其制作工艺也基本相同,碗下腹部及圈足不施釉,口沿内外以四块对称褐斑装饰,这种以四块对称褐斑装饰的碗,除长沙窑窑址的所在地及当时的主要出口贸易港口——扬州略有发现外,在国内其他地区罕见。反而在海外,尤其是在海上丝绸之路沿线国家和地区有不少发现。这种“墙内稀见墙外香”的奇特分布格局,恰恰说明,面向海外市场的需求,长沙窑已然成为那个时代的“世界工坊”。而“黑石号”上的长沙窑瓷器,正是唐代“中国制造”享誉海外的注脚。

长沙铜官窑博物馆,位于长沙铜官窑国家考古遗址公园西北角。该馆以“诗意的彩瓷”为主题,以褐色为主色调,通过 7 个展厅展现唐五代长沙铜官窑陶瓷文化发展史

(参考文献:长沙窑编辑委员会《长沙窑 综述卷》;叶民《中国陶瓷史》;申素《唐长沙窑瓷业经济的考古学研究》;谢端琚、马文宽《陶瓷史话》等)