李思达 2025-06-19

原载于《国家人文历史》2025年6月下,未经授权请勿转载

作为一种文化地理概念,“湖湘文化”要到唐代才出现,但雏形早在先秦就已见端倪,只是彼时还没有明确冠以“湖湘”二字而已。在《山海经·中山经》中,人们能读到“又东南一百二十里,曰洞庭之山……帝之二女居之,是常游于江渊,澧沅之风,交潇湘之渊……”在《九歌·湘夫人》中,可以看到“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。在《九章·怀沙》中,会见到“浩浩沅湘,分流汩兮”……

湖南岳阳汨罗屈子文化园屈子祠。作为湖湘文化的代表,屈原在继承《诗经》的基础上,在诗歌领域开辟了一条崭新的“赛道”,即骚体楚辞

洞庭、澧沅、潇湘、沅湘……诸般称呼虽夥,可人们都不难联想具有丰富内涵的“湖湘文化”:在地理上,它以浩瀚的“八百里洞庭”以及汇入其中的湘、资、沅、澧四水为地理标志;在文化中,它则象征着湘君、湘夫人、东皇太一等诸多楚地信仰、传奇与神话;而在文学中,它又同“上陈事神之敬,下见己之冤结,托之以讽谏”的楚辞汉赋紧密相连……而追溯此种人文地理概念的根源,后人不难发现其与两千多年前的著名文学家屈原和贾谊有着密切联系。正是他们将自己经历与湖湘自然地理、人文风物相结合,创造出崭新的文学意象,开楚辞汉赋之先河,为中国文学史书写下浓墨重彩的篇章。

诗人屈原的前半生

说到湖湘文化之代表,后人首先想到的莫过于先秦著名浪漫主义诗人、中国古典文学奠基人之一屈原。不过从史料看,屈原前半生与湖湘的直接渊源并不多。

关于屈原生平,后人大多是从《史记》以及屈原诗作中考证得知。据《史记·屈原传》记载,屈原名“平”字“原”。屈、景、昭三氏为楚国王族分支,所以屈原很可能也出自楚国公室。《史记》没有交代屈原出生的时间地点,但屈子本人在《离骚》开头交代:“摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降”,即他生于古历法的太岁在寅位之年寅月寅日。根据古典文学大家胡念贻推算,屈原大约生于楚宣王十七年(前353),而出生地点很可能就是故老相传的屈原故乡,今湖北宜昌市秭归县——此地是楚国最初建国之地,楚先公先王以及公族都出自此,屈原大概也不例外。

学界主流认为,屈原在楚怀王时期出仕,担任过“三闾大夫”,大概是掌管屈、景、昭三氏宗族事务,兼督导教育楚国贵族子弟的职务,后因才能出众而被提升为“左徒”。今人已不太清楚“左徒”在楚国官制中的具体职务,但从《史记》记载屈原能“入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯”来看,地位不低。可供参考的是,《史记》还提到一位担任过楚国左徒的名人,即战国四君子之一的春申君黄歇。此人曾以左徒身份在秦国陪侍充当人质的怀王之孙熊元,并扶持熊元继位为楚考烈王,以此功劳从左徒升至楚国最高职务令尹。由此可见,楚左徒或为距令尹相近的中上级行政高官,职务涉及外交出使方面,需要博闻善辩能力,恰与史书中称赞屈原“博闻强志”“娴于辞令”的特长相符。

屈原在左徒任上比较显著的功绩有二:其一为怀王草拟法令;另一为主持联齐抗秦的合纵外交,在怀王十一年(前318)成功让怀王担任六国合纵长,为屈原在政坛最风光的时期。可惜好景不长,怀王委托他“造为宪令”,上官大夫“见而欲夺之”,遭到屈原拒绝。故而上官大夫向楚王进谗言,使得“王怒而疏屈平”。

同侪为何见到屈原草拟的宪令“欲夺之”,进而演化为他被排挤流放的导火索?此事《史记》语焉不详,近现代多有学者猜测所谓“造宪令”实为怀王欲委托屈原变造新法改革,但遭到旧势力反扑,最终只能背负“平(即屈原)伐其功”的可笑罪名被逐出政坛核心,甚至可能还在怀王十九年(前310)被放逐到汉水以北,即《抽思》所言“有鸟自南兮,来集汉北”。

屈原被放逐到汉北(今陕西省安康市一带)还同当时国际形势有密切关系。以游国恩、金开诚等为代表的楚辞专家提出,秦国自商鞅变法后咄咄逼人,在怀王十三年(前316)夺取巴蜀后便对楚国汉中地区形成包夹势态,使得楚国内部产生合纵抗秦与连横和秦的政见分歧。屈原之所以变造法令,或许便是基于合纵抗秦的理念,意图变法自强。

《国家人文历史》2019 年 6 月上封面故事《端午为何成为屈原纪念日》,其中讲述了端午节如何和屈原传说结合到一起的过程

事实上,若将一系列事件放在合纵与连横路线斗争的大背景下,屈原第一次流放似乎不难索解。怀王十八年(前311),正是秦国提议同楚国平分汉中修复关系之际,发生了张仪再度入楚诓骗楚王“叛从约而与秦合亲,约婚姻”,之后从容离去,使齐归来的屈原“谏王曰:‘何不诛张仪?’”楚怀王后悔等诸事。怀王悔的恐怕只是没杀张仪,而不是采纳连横和秦,故而之后将屈原流放到汉北对抗秦国前线,暗含惩戒打压抗秦派之意。

政治上失意往往能促成杰作,屈原也不例外。不少学者都认为名篇《离骚》便是在此期间所作,具体时间可能为怀王二十四到二十六年(前305—前303)。怀王二十九年(前300),秦再度大举伐楚,“怀王恐,乃使太子为质于齐以求平”。抗秦暂时成为楚国主流,于是屈原又被召回。不过楚国抗秦的决心并未坚持太久,次年秦昭王邀请楚怀王在武关会盟,屈原、昭雎都劝谏怀王不可轻信,但怀王小儿子子兰却极力劝行:“奈何绝秦之欢心。”楚怀王一入关就被秦国强行扣押,要求楚以割巫、黔中郡作为合盟的条件,不答应就不肯放人。不得已,楚人通过外交手段让在齐国为人质的太子回国即位,即楚顷襄王。三年后(前296),被秦国扣留的楚怀王去世,“秦归丧于楚……秦楚绝”。

先王屈辱地客死于外,“楚人皆怜之,如悲亲戚”,其中自然少不了劝怀王“不如毋行”的屈原,再考虑到屈原一直坚持主张合纵抗秦的政见,所以颇有可能对当政者——对怀王入而不返之事负有不可推卸责任的令尹子兰提出指责,由此引发子兰“大怒”,联合上官大夫“短屈原于顷襄王”。史载“顷襄王怒而迁之”,将他流放楚国“江南”之野,也就是今湖北南部和湖南北部一带。

这是屈原第二次,也是最后一次被流放。正是在此次流放途中,屈原将他的名字同湖湘牢牢绑定,成为湖湘和中华文化的永恒象征。

《九章》:赋予湖湘山水新的精神

屈原在《哀郢》和《涉江》中讲述了他漫长的流放旅程。前半段路程可见于《哀郢》,诗中说他“方仲春而东迁……遵江、夏以流亡”,即在春季从郢都(今湖北荆州市江陵县)沿长江、汉水一路东下,途经夏首、龙门、洞庭、夏浦,抵达陵阳(可能为今安徽池州市陵阳镇)。屈原在此居住一段时间,但放逐之旅并未结束。大约9年后,他不得不再度启程,便是《涉江》开头:“哀南夷之莫吾知兮,旦余济乎江湘”。

《哀郢》,现代,戴敦邦,国画,取材自《九章·哀郢》。所谓“哀郢”,即哀悼被秦国攻陷的楚国都城郢。诗中,作者既有无罪被放逐的悲愤,也有日夜思念故国家怀的幽情

屈原所谓“南夷”,指的是生活在楚国东部山林地区的居民,此句明言他将溯流而西,向着江湘进发。具体路程在后续诗句中交代得很明确:“乘鄂渚而反顾兮,欸秋冬之绪风”,即在秋冬之际过鄂渚(今湖北武汉市武昌区)入洞庭,之后溯沅水而抵达辰阳(今湖南怀化市辰溪县),抵达辰阳后再度往南而行入溆浦(今湖南怀化市溆浦县)。

溆浦是楚黔中郡郡治所在,屈原在此停留到顷襄王二十二年(前277)。就在前一年,秦将白起攻破郢都,“楚襄王兵散”,王室被迫东迁“保于陈城(今河南周口市淮阳区)”。二十二年,秦军继续大举侵楚,一口气攻陷楚巫、黔中郡,身处湘西穷乡僻壤之中的屈原也不得安歇。敌军兵临城下,不愿做亡国奴的屈原不得不再下沅水入洞庭,抵达湘水一带。此时老幼贤愚皆知楚国大势已去,明白事不可为的屈原走到长沙东北,在汨罗江满怀悲愤地投江自杀,同祖国与人民永别,永远留在湖湘大地之上,时间大约是顷襄王二十二年或二十三年,时年可能76或77岁。

汨罗江畔的屈原雕像。屈原的流亡生活持续多年,然而他始终无法摆脱对国家的思念与忧虑。听闻楚国在与秦国的战争中屡遭挫败,屈原的内心充满了无奈与绝望。最终,他选择以投江自尽的方式结束自己的生命

由于时间太过久远,后人对屈原流放途中各具体时间节点还有争论,但大都同意他人生最后一段旅程都是在今湖南境内度过的,正是这段并不算太长的晚年时光,让屈原在文学上爆发出惊人的能量,创作出大量脍炙人口、饱含爱国激情诗篇,代表便是《九章》中的许多名篇。

溆水与沅江交汇处,位于湖南怀化溆浦县大江口镇。屈原在溆浦生活九年之久,当地独特的民俗传统和文化是他灵感的来源。在这里,他创作了《涉江》 《橘颂》 等楚辞名篇

今人所见《九章》是九篇诗歌的总称,分别是《惜诵》《涉江》《哀郢》《抽思》《怀沙》《思美人》《惜往日》《橘颂》《悲回风》。南宋朱熹就指出《九章》之名很可能是东汉学者王逸收集整理时所加,屈原创作时并未冠此总题名。九篇也非一时一地所写,如《橘颂》全文精神昂扬,主题为鼓励青少年成长,似乎更像是他任三闾大夫教育勉励贵胄子弟之作,而《抽思》提到汉北,大致可定为怀王时期流放江北所作。除此二首外,《涉江》《哀郢》可明确是入湘时所作,另五篇在情绪上比较一致,可能亦为屈原身处湖湘所写。

《九章》为何被视为屈子的重要篇章之一,《史记》对此有过中肯评论,说读《哀郢》便能“悲其志”。后人多认同此论,认为《九章》中写于沅湘诸篇最能反映屈原的真实性情,同时也最能体现其浓烈、执着、悲愤与忧伤之“志”。

太史公所言“志”,并非狭隘的个人奋斗之“志”,而是更为宏大,包含对国家、人民命运的关切、痛惜之志。譬如《哀郢》,人们在读到此诗时,可明显感受到其分为三部分,篇首四句简述放逐原因,篇末乱辞以不能返故都,无罪被逐惆怅作为结尾,首尾呼应,而在其中正文部分又用24句先讲述9年前的迁徙之旅,绘声绘色宛如纪行。随即接下32句则画风一转,在纪行中抒发自己所想所感。从“羌灵魂之欲归兮,何须臾而忘反”表达自己欲归不能的痛苦后,屈原笔下不断出现地点或地理景观:“背夏浦而西思兮”“登大坟以远望兮”“悲江介之遗风”“当陵阳之焉至兮”,可人人都知道这并非其所念,反而会让他“忧与愁相接连”,原因就是“惟郢路之辽远兮,江与夏之不可涉”。“郢”是楚国都城,在诗篇中更演化为屈原祖国的象征。诗歌出现的地点或地理景观越多,反衬出诗人对祖国的思念便越发浓烈。

影响后世:骚体汉赋与流寓文学的开创

屈原之“志”还体现在另一首《涉江》中。同《哀郢》类似,屈原在诗中不断点名自己所历行的沅湘地名,或曰山皋、曰方林、曰上沅、曰枉陼、曰辰阳、曰溆浦,而且还有极为细腻的描写:“入溆浦余儃佪兮……深林杳以冥冥兮,猨狖之所居。山峻高以蔽日兮,下幽晦以多雨。霰雪纷其无垠兮,云霏霏而承宇。”

溆浦就是今湖南怀化市溆浦县,此地地处沅水中游,境内有雪山山脉与武陵山脉,气候上受潮湿多雨雪的亚热带湿润季风气候影响,自然地理环境如明学者王夫之所言:“山高林深,四时多雨。”加上猿猴出没山陵与密林,“习居旷敞之野”的“被谗失志之迁客”来到此处,难免有“风景幽惨”之感,内外因素一起作用,的确会有“其何堪此乎!”的苦叹。然而屈原却为此处山水注入了另外的含义,在于接下来的直抒胸臆:“吾不能变心而从俗兮,固将愁苦而终穷。”

自然界的湖湘山水或许让人感觉愁苦难言,但经过屈原的创新和阐发,原本“幽晦”的外部环境反而产生一种魔力,让人磨砺心境,产生“苟余心其端直兮,虽僻远之何伤”的凌云之志。正是自屈原《九章》后,看上去再愁苦的湖湘山水也不会让人呜咽难言,而是拥有一种让人在艰难环境与不幸命运中保持初心不改的刚强气质。特别值得人们注意的是,此种精神在后世不断被人继承,从而开创出一种同湖湘联系极为紧密的流寓文学。

在屈原去世百年后,西汉文帝手下大臣贾谊被任命为长沙王傅。据《史记》记载,贾谊才华出众,“诸生于是乃以为能,不及也”,因此得到文帝赏识,一年就从博士提拔为太中大夫。少年得志的贾谊提出一系列改革主张,“改正朔,易服色,法制度,定官名、兴礼乐……悉更秦之法”,很快就因触犯到军功贵族的利益而被排挤出朝廷。

贾谊故居,位于长沙市天心区太平街 28 号。贾谊的遭遇同屈原如出一辙,在赴长沙途中横渡湘水时,贾谊联想到先贤屈原,写下汉赋名篇《吊屈原赋》

明眼人都能看出,贾谊的遭遇同屈原如出一辙。他自己也如是想,在赴长沙途中横渡湘水时,贾谊一下就联想到同样被流放到此地的先贤屈原,体会到其人的忧伤愤懑,写下汉赋名篇《吊屈原赋》:“造托湘流兮,敬吊先生:遭世罔极兮,乃殒厥身”,原因是“逢时不祥……阘茸尊显兮,谗谀得志。贤圣逆曳兮,方正倒植”。世事虽颠倒,但屈原的坚贞却值得他大加赞赏:“所贵圣人之神德兮,远浊世而自藏;使骐骥可得系而羁兮,岂云异乎犬羊?”

不用说,贾谊笔下写的是屈原,想勉励的是自己。三年后,有猫头鹰飞入贾谊在长沙的屋内。受此启发,他又写下《鵩鸟赋》,同样面对“逢时不祥”的困境,但此时的贾谊却以一种更为坚强的态度面对:“万物变化兮,固无休息……夫祸之与福兮,何异纠缠;命不可说兮,孰知其极!”因为他找到面对困境的信念:“且夫天地为炉兮,造化为工;阴阳为炭兮,万物为铜。”人生在世如处熔炉,祸福不由己,但只要保持本心,坚守正道,就能做到“至人遗物兮,独与道俱”“真人恬漠兮,独与道息”“寥廓忽荒兮,与道翱翔”“德人无累兮,知命不忧”。

不难看出,贾谊提到的至人遗物、真人恬漠、德人无累都是化用老子概念,以更广大的“天地以万物为刍狗”角度审视自己不幸,从而化解心中块垒。可这又何尝不是一种“苟余心其端直兮”表现?只不过贾谊对“心其端直”作出更明确的进一步解释——只要能与道俱、与道息、与道翱翔,便可知命不忧,保持本心。由于阐发出此层前人所未言的思想,《吊屈原赋》和《鵩鸟赋》也成为骚体汉赋名篇,让贾谊跻身汉赋开拓者之一。

为何屈原和贾谊在精神上能相通?除了类似的人生境遇外,湖湘之地也是重要的因素。从先秦到唐宋,今天湖南都是蛮荒卑湿险恶之地,常用于发配贬谪,许多著名文人学者都因种种缘由被流放至此。在见到此地之“风景幽惨”,直面人生挫折时,他们必然会体会到如贾谊怀念先贤屈原一般心境,产生共鸣,并且以此为主题阐发,形成中国文学史上特有的文气合拍、意趣一致、情性相通之湖湘流寓文学。

《九歌》:展现先秦湖湘祭祀文化

众所周知,屈原之所以在中华文化中独树一帜,就在于他在继承《诗经》的基础上,又在诗歌领域开辟了一条崭新的“赛道”——骚体楚辞。

楚辞与《诗经》最直观的区别表现在句式形式之上。传统上,《诗经》多为二二节奏,譬如《周南·关雎》,可断句为“关关/雎鸠,在河/之洲”。而在楚辞之中,不算语气助词“兮”,节奏往往都是三三或三二,如《离骚》“帝高阳/之苗裔(兮),朕皇考/曰伯庸”。又如《九歌·湘君》“君不行(兮)/夷犹,蹇谁留(兮)/中洲?”

无疑,此种诗歌形式变革乃是屈原汲取楚地民歌的产物,不过比起句式形式变化,更让后人瞩目是屈原开创的积极浪漫主义表达和华实并茂的语言风格,后人都惊叹于屈原诸多名篇中想象力肆意张扬的描写片段,特别是《九歌》刻画无数神奇华丽的神祇,为后世打开一扇神奇的浪漫主义大门。

追根溯源,《九歌》中的神祇同南楚沅、湘文化有着密切联系。今人能读到的《九歌》其实包含11篇,按传统次序分别是《东皇太一》《云中君》《湘君》《湘夫人》《大司命》《少司命》《东君》《河伯》《山鬼》《国殇》《礼魂》。除《礼魂》与《国殇》外,其余各篇吟诵的均为一自然神祇,有些专家就认为东皇太一为天神、云中君为云雨神、湘君与湘夫人为湘水之神、大小司命为星神、东君为日神、河伯为黄河之神、山鬼为巫山之神,当然其对应关系也不乏其他说法。

据屈原自己说,《九歌》乃是夏朝传下来的歌曲。他在《离骚》中说:“启九辩与九歌兮,夏康娱以自纵”;在《天问》中又说:“启棘宾商,九辩九歌。”对照典籍《山海经·大荒西经》,其中也说:“夏后开上三嫔于天,得《九辩》与《九歌》以下。”乍看起来,三条记载都说《九歌》是夏朝首位世袭统治者启从天上偷来的乐曲,但此事颇为可疑。因为在屈原的《九歌》之前,人们从未见到名目繁多且各司其职的神祇。所以早在东汉王逸编辑《楚辞章句》时就指出,屈原的《九歌》,乃是其在“楚南郢之邑,沅湘之间”见到以歌舞之乐祭祀当地诸神,将其吸收改编,套用上古传说中夏朝《九歌》之名而成。换言之,《九歌》全篇乃是由先秦湘地巫觋祭祀和娱乐鬼神的歌舞辞改编而成。

虽然后人对《九歌》是不是屈原滞留沅湘时所作有争议,但不可否认的是此诗离不开湖湘文化,用诗歌再现先秦湖湘地区祭祀诸神的场景:东皇太一是楚人最看重的天神,主宰祸福,祭祀时自然要最先迎接。只见祭祀主持人选择良辰吉日,盛装打扮:“抚长剑兮玉珥,璆锵鸣兮琳琅”,布置鲜花与精美肴馔:“瑶席兮玉瑱”,“奠桂酒兮椒浆”,演奏悦人耳目的歌舞:“扬枹兮拊鼓”,可是东皇太一太过尊贵,诗人也不敢“存慕恋怨忆之心”,只能记载其庄重。

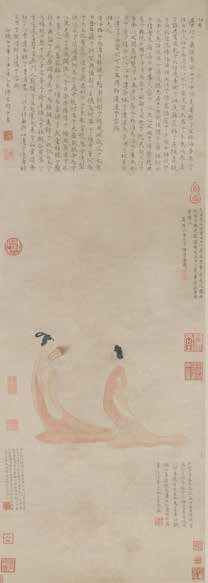

《九歌图之东皇太一》,宋,佚名(旧传张敦礼),现藏美国波士顿美术馆。《九歌》用诗歌再现先秦湖湘地区祭祀诸神的场景。东皇太一是楚人最看重的天神,主宰祸福,祭祀时自然要最先迎接

在东皇太一之后出场的应该是东君和云中君,只是不知为何今本将《东君》置于《少司命》之后。祭祀东君场面隆重而热烈,从中人们还可以清晰看到东君在湖湘先民心目中的形象:穿着青云衣、白霓裳,挟长弓,驾驶着伴随雷声的龙辀,载逶迤的云旗而行。紧接着,湘君、湘夫人、大司命、少司命、河伯、山鬼等流行于沅湘的神祇依次降临,湘君、湘夫人深沉悲切;大司命严肃不苟,少司命温和可亲;河伯乘白鼋从文鱼而来;山鬼意泰闲雅,孤独而又高洁。到祭祀抽象战神的“国殇”时,气氛骤然高昂,最后人们以《礼魂》安抚诸神,以此作为“送神曲”终结全章。

就像《九歌》所呈现的那样,祭祀就宛如一场大戏,诸多神祇纷至沓来,在歌舞中降临,展现属于自己的独特故事后再一一隐身而去。后人读诗至此,自会感受到浓郁的楚地沅湘祭祀文化氛围。其实大量出土于楚地的竹简帛书都可以印证《九歌》所透露出的此种风俗:1942年左右,湖南长沙子弹库楚墓出土一幅存世最早的帛书,书中就绘制了十二个各式神祇,以对应一年四季十二月,神旁边文字还载明各种宜忌事项,以实物文字的形式侧面证明楚地鬼神祭祀文化发达,当地人无时无刻不在祈祷鬼神庇护左右,恰如《汉书·地理志》言:“楚有江汉川泽山林之饶……信巫鬼,重淫祀。”此记载也透露出大量神祇产生的缘由:沅湘楚地有着大量深具特色的河流山川等自然景观,容易引发先民的自然崇拜,进而会形成许多具有人格的自然神祇。反过来,这些具有鲜明当地特色的民间神祇又为文学提供了可观的素材,最终经过屈原独特的艺术加工,成为传承给后世国人的宝贵文化遗产。

屈诗中的楚地浪漫风俗

作为浪漫主义诗歌的开山鼻祖,屈子诗歌中自然少不了爱情,譬如《九歌》中《湘君》《湘夫人》两篇,既是祭祀之曲,又可解读为爱情故事。

湘君和湘夫人均为湘水之神,同时也是一对爱侣。屈原在两篇交替用两人身份描写,《湘君》一开始是湘夫人在江边徘徊,见到湘君身影便乘着桂舟相迎,而湘君驾飞龙降临,涉洞庭之波,绝大江之口,面对湘夫人的思念只有叹息,欲言又止;而《湘夫人》篇起手则是木叶凋零,秋风掠过洞庭湖之际,湘君便会前来迎候湘夫人。良久之后,湘夫人方才出现,她虽思念湘君,却“思公子兮未敢言”,只能“观流水兮潺湲”。此时,湘君用奇花异草在水中搭成宫殿,湘夫人自从九嶷山下来,可惜只是两人短暂相会便要分离,只能将袂、褋抛入江中,相互赠送杜若,以期未来再有相会。

《湘君湘夫人图》 轴,明,文徵明,纸本设色,纵 100.8 厘米,横 35.6 厘米,现藏故宫博物院。此图根据屈原《九歌》中“湘君”“湘夫人”两章而作。画面上湘君、湘夫人一前一后,前者手持羽扇,侧身后顾,似与后者对答,神情生动

湘君与湘夫人是神祇,然而诗中所刻画的两人可望而不可即的悲伤与哀怨同世间男女爱情并无不同。同样复杂而热烈的感情也出现在《山鬼》篇中。诗中讲到,在祭者的召唤下,山鬼——也就是巫山女神乘豹从狸,手持香草出现。她志行高洁,饮泉荫松,在祭者热情之下怅然忘返,但又信疑参半,沉浸在“雷填填兮雨冥冥,猨啾啾兮狖夜鸣。风飒飒兮木萧萧,思公子兮徒离忧”的情感中无法自拔。

此种浪漫缠绵的感情,难道不是屈原对先秦沅湘人民热烈情感的直观记录?事实上,屈原诗歌中有大量篇幅都反映彼时湖南地区先民质朴自由的爱情与生活。在《招魂》中,他注意到“士女杂坐,乱而不分些……郑、卫妖玩,来杂陈些”,说的是男女杂坐,自由自在地宴饮,彼此不受礼法限制的相互爱恋。在《少司命》中,后人能看到先秦南楚沅湘男女交际:“夕宿兮帝郊……与女游兮九河,冲风至兮水扬波。与女沐兮咸池,晞女发兮阳之阿”,言下之意便是双方一见钟情,暮宿帝郊,游九河,朝浴咸池。在《离骚》中,读者还可读到男女彼此爱慕,自行立下不负彼此的誓言:“折琼枝以继佩……相下女之可诒。”又言:“解佩纕以结言兮,吾令蹇修以为理。”都是描述男女心意相同,交换信物以示相诒。

在屈原诗中,人们不难发现男女交际无拘无束且相互平等,追求注重心灵与欲望交融的爱情。很自然的,在此风俗影响下,屈原笔下的女性也会有着不同于前人描绘的美感。她们“朱唇皓齿”“丰肉微骨”,“嫮目宜笑,娥眉曼只”,身材“小腰秀颈”(《大招》),又或“盛鬋不同制……容态好比……姱容修态,緪洞房些……靡颜腻理,遗视矊些。”(《招魂》),在各种兰、芷、薜荔、桂、蕙等香草映衬下,给后人展现出前所未有的魅力。

正因屈原笔下的美人与香草拥有不同寻常的魅力,所以常常被后人视为一种颇具浪漫主义色彩的比喻,后世不少论者将其视为一种意象,能引申到君臣关系或是某种政治或品德追求象征之上。可人们也应当看到,这些屈原首创意象终究不是无源之水,从某种程度说都是出自屈原对先秦湖湘文化的总结和观察。若无先秦湖湘风土民俗作为基础,楚辞中恐怕也难出现此种获得后人广泛认同的美人、香草之喻。以此而言,湖湘文化可谓孕育中国浪漫主义文学的沃土。

(参考文献:朱汉民等《湖湘文化通史》;聂石樵《屈原论稿》;游国恩《屈原》;金开诚等《屈原集校注》等)